Павел Нерлер - Александр Цыбулевский. Поэтика доподлинности

- Название:Александр Цыбулевский. Поэтика доподлинности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент НЛО

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0842-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Нерлер - Александр Цыбулевский. Поэтика доподлинности краткое содержание

Александр Цыбулевский. Поэтика доподлинности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Для концептуального решения задачи перевода поэмы «Гоготур и Апшина» Заболоцкий оказался в более выгодном сравнительно с Мандельштамом и Цветаевой положении. К взятию действительности подстрочника он подошел более оснащенным. Прежде всего, у него преимущество формальное: преимущество рифмованного стиха над белым стихом Мандельштама и наполовину зарифмованным Цветаевой. И дело не только в том, что рифмованный стих, так сказать, лучше звучит. Парадокс в том, что он обеспечивает преимущества со стороны содержания. Формальный признак оказывается по существу содержательным. Конечно, тут подразумевается рифма, а не подрифмовка.

Рассмотрим с этой позиции переводы одного эпизода поэмы. После того как честный Гоготур – безоружный одержал победу над вооруженным разбойником – богатырем Апшиной, – он великодушно дарит ему жизнь и даже возвращает добытое в бою оружие и коня; однако ставит одно, психологически довольно жесткое, условие – Апшина должен рассказать всем о случившемся. Вот что говорит Гоготур Апшине у Заболоцкого:

Вставай, Апшина, бог с тобою,

Бери оружье и коня!

Но помни: хвастаясь собою,

Не забывай и про меня.

Будь мне свидетелем, Копала,

Ты в честь Хахматского Креста

Все то, что здесь с тобою стало,

Откроешь людям дочиста.

Нельзя то же самое, даже в прозе или именно прозой, а также другими стихами сказать лапидарнее, прямее, естественнее. И мгновенный вывод: лучше. На этом примере видно, как рифма не помеха, а подспорье – будь менее скованно, не получилось бы так легко и свободно.

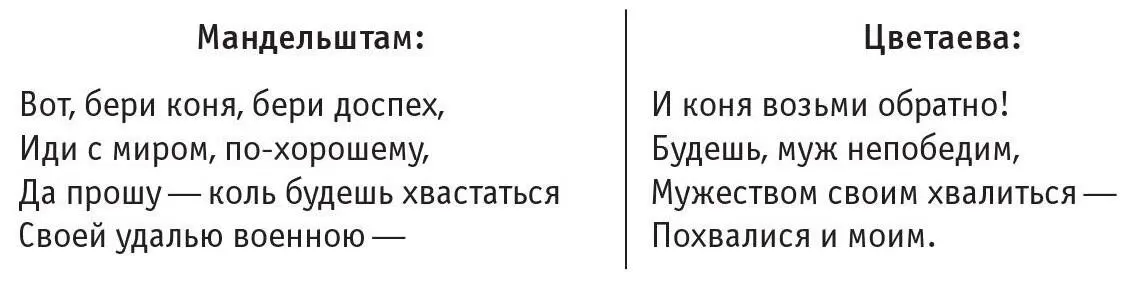

То же место у Мандельштама и Цветаевой:

Как видим, преимущество рифмованного стиха Заболоцкого перед стихом Мандельштама и Цветаевой – разительно. Но не следует спешить с окончательной оценкой. Не так все просто: у Заболоцкого – лучше, у Мандельштама и Цветаевой – хуже. Ибо в этом худшем есть лучшие стороны. В косноязычной неповоротливости Гоготура у Мандельштама и Цветаевой есть, пользуясь терминологией Мандельштама, стилистическая мысль. Кстати, она отсутствует у Заболоцкого: он выразил только то, что говорит Гоготур, – речь исчерпана содержанием сказанного, нет естественного противодействия, сопротивления слов их произнесению, речь отфильтрована, из нее ушел говорящий.

В речи Гоготура у Мандельштама и Цветаевой при всей неизбежной обезличенности стилизации – все-таки больше индивидуальности, личности, авторства и единичности, чем у Заболоцкого. Речь его Гоготура – остается, запоминается как качественный стих, и только; в этом плане она образцова, эталонна; вот это настоящий ямб, настоящий перевод! Осуществлена та «легкость и ясность стиха», о которой писал Заболоцкий. Цель Заболоцкого – перевести данный текст наилучшим образом. Средство осуществления – русская классическая поэзия – перевод акустически заполняют ее гулы, отзвуки, эхо. Роль читателя – пассивна, его поэтическая подготовка может быть невысока, в уши ему не вливается ничего такого, что бы он не слышал, ничего режущего или настораживающего. Это не делает его стих подражательным и безликим – тут есть своя стать, свои милые вольные и невольные приметы и повадки. Перевод Заболоцкого узнаешь из сотен – он звучит как оригинальное стихотворение, – в этом сказывается установка, не знающая разделения на свое и чужое.

В речи Гоготура у Мандельштама и Цветаевой – все не эталонно, не образцово, все как бы не по правилам, все не так, как надо. Они не дают послабления читателю. «Легкость» соответственно заменена «затрудненностью». Предполагается читательская подготовленность и активность. Результат творчества словно еще хранит следы процесса – подан неостывшим и еще дымится. Речь слышна не отзвучавшая, дано само говоренье, – явственен «исполнительский порыв» – термин Мандельштама. Поэтому тут иные критерии оценки. Переводы Мандельштама и Цветаевой не могут быть судимы по тем же законам, что и перевод Заболоцкого. Это сразу же после его перевода переводы Мандельштама и Цветаевой кажутся «хуже» – в них нужно войти, вчитаться, – они подчинены другим законам, ими над собой признанным. Не всегда то «лучше», что «легче».

Как видим, говорить о «методологической ошибке» Цветаевой и Мандельштама затруднительно потому, что неблагоприятные обстоятельства перевода предстают в «снятом», преодоленном виде – Цветаевой и Мандельштаму удалось привить стиху даже нечто противорифменное, – создается потому обманчивое впечатление, словно в этом плане все в порядке, раз налицо замечательные строки и строфы – мы должны быть им благодарны – а следовательно, и всем сопутствующим обстоятельствам.

Всего Цветаева перевела три очень разные по характеру поэмы Важа Пшавела: «Гоготур и Апшина», «Этери» и «Раненый барс». И все одним размером: четырехстопным хореем. Поэтому с самого начала имело место не столько свободное, изнутри идущее проявление и растворение в нем, сколько преодоление его механистичности, бойкости, скоростности: в целом нет ощущения единственности, счастливого совпадения, напротив, не покидает чувство, что поэт во власти чуждой подхлестывающей стихии («Сколько их, куда их гонит»). Кстати сказать, по сравнению с двумя другими ею переведенными поэмами в этой бег хорея значительно замедлен, что, видимо, стоило немалых усилий.

Цветаевой была рекомендована и система рифмовки – через строку, оставляя две строки – первую и третью – незарифмованными [169]. Формальное тому обоснование вроде бы дает подлинник: там действительно преобладает такой принцип рифмовки. А раз так, то для Цветаевой это уже не директивное предписание – она мгновенно восстала бы против, – а святая святых – «богоданное», бог, которого замещает в случае перевода оригинал, подстрочник.

Неполная рифмовка не столько облегчила труд, сколько сковала Цветаеву. Ведь рифма – конструктивна. Цветаева писала в одном письме: «… Этого (без рифмы) просто не было бы; а вот есть. Вот почему я рифмую стихи» [170]. И там же: «„Белые стихи” за редчайшими исключениями, кажутся мне черновиками, тем, что еще требует написания, одним лишь намерением, не более» [171].

«Мой инстинкт всегда ищет и создает преграды, т. е. я инстинктивно их создаю – в жизни, как и в стихах» [172].

Из письма к дочери: «Я никогда не просила „свыше” – рифмы (это мое дело!) – я просила (требовала!) – силы найти ее, силы на это мучение. И это мне давалось; подавалось» [173].

Скованным в переводе «Гоготур и Апшина» оказался и Мандельштам – стилевое решение переводить поэму без рифм и на былинный лад не давало полностью проявиться замечательным качествам этого поэта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Павел Журба - Александр Матросов [Повесть]](/books/1069084/pavel-zhurba-aleksandr-matrosov-povest.webp)