Виктор Ефимов - Русский путь. Кто спасет страну?

- Название:Русский путь. Кто спасет страну?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2016

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-094953-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Ефимов - Русский путь. Кто спасет страну? краткое содержание

Русский путь. Кто спасет страну? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Коллективные духи несут определенную энергию, информацию, алгоритмику в не овеществленном виде на биополевом уровне в организации Мироздания.

Все это позволяет понять, что:

• Вероучение идеалистического атеизма может:

➢ сложиться социально-стихийно, т. е. вбирая в себя плоды самодеятельного «художественного творчества» множества людей;

➢ может быть создано целенаправленно как информационно-алгоритмический комплекс под решение определенных задач анонимного управления обществом в обход контроля сознания людей, это общество составляющих;

➢ кроме того, в каких-то случаях определенно целесообразный умысел может опираться на самодеятельность, возбуждать самодеятельность и направлять ее в желательном для себя направлении.

• Если вероучение идеалистического атеизма охватывает некоторое количество людей, распространяется в обществе, то на его основе формируется соответствующий эгрегор.

Все это говорит о том, что в культуре обществ могут наличествовать эгрегориальные религии (основанные на мертвом обрядоверии), ничего общего не имеющие с истинной (живой) религиозностью людей, если под истинной религиозностью понимать осмысленный диалог человека с Богом, который есть, на основе веры Ему по жизни каждого верующего, в результате чего люди некоторым образом осознают Промысел и свою долю – миссию – в нем . Кстати, из этого контекста в русском языке и возникает значение слова «доля», отчасти синонимичное значению слова «судьба».

Выявление открытой возможности существования эгрегориальных религий, основанных на вероучениях идеалистического атеизма, приводит к вопросу: Чем жизнь обществ и людей персонально под властью эгрегориальных религий отличается от жизни обществ и людей на основе истинной религиозности?

Прежде всего необходимо отметить, что по отношению к эгрегориальным религиям большинство упреков приверженцев материалистического атеизма справедливы. Действительно:

• такой Бог, каким Его представляют вероучения идеалистического атеизма, – объективно не существует;

• а вероучения идеалистического атеизма – это своеобразный коктейль из вымыслов невежественных людей и целенаправленного умысла тех, кто желает вседозволенно властвовать над обществами от имени Бога, который есть (либо от имени множества «богов»).

Соответственно общеизвестное, хотя и не цитатно-точное, «религия – опиум для народа» по отношению к эгрегориальным религиям идеалистического атеизма – вполне справедливо. И вопрос Остапа Бендера отцу Федору «Почем опиум для народа?» – тоже уместен при условии: если «отец Федор» не в состоянии показать по жизни, что его религиозность – не эгрегориальная, что он живет в диалоге с Богом и добросовестно творит свою долю в Его Промысле.

«Почем опиум для народа?»

Известны также порицания идеалистического атеизма и заправил его культов носителями истинной религиозности. Заправилами культов идеалистического атеизма в обществе является знахарство. Оно же держит веками и календарно-хронологическую надгосударственную монополию: календари и хронология существуют дольше, чем многие государства. Анализируя только часть этой системы воздействия на общество средствами второго приоритета – иудейский календарь (скорее всего, что вместе с замкнутой на него талмудистикой и каббалистикой) + к тому программирование психики людей посредством астрологических «как бы прогнозов» – хорезмийский ученый Бируни вынес правильное суждение:

«Но это только тенета и сети, которые знахари расставили, чтобы уловить простых людей и подчинить их себе. Они добились того, что люди ничего не предпринимали несогласно с их мнением и пускались на какое-нибудь дело только по их предначертаниям, не советуясь с кем-либо другим, словно эти знахари, а не Бог – властители мира. Но Бог с ними рассчитается…» (И.А. Климишин, «Календарь и хронология», Москва, «Наука», 1985 г., с. 169).

Однако и приверженцы эгрегориальных религий, чьи вероучения основаны на идее единобожия, в своем исходном утверждении: «Бог – есть, Он – Творец и Вседержитель», – тоже правы. И вопрос только в том, какая именно умышленная ложь и неумышленная фальшь сопутствуют этому утверждению в каждом из вероучений идеалистического атеизма, извращая представления людей о Боге и Его Промысле.

О том, что Бог есть, но Он – не такой, каким Его представляют вероучения идеалистического атеизма эгрегориальных религий, – приверженцы материалистического атеизма не задумываются, поскольку нравственность и этика в их миропонимании свойственна только людям и имеет место только в системе их взаимоотношений, и никаких нравов и этики вне этой системы быть не может. Это следствие их неумения пользоваться в жизни принципом «практика – критерий истины», не знающим исключений в решении познавательно-творческих задач любого рода. По этой причине нравственно-этические по их существу доказательства Богом факта Своего бытия приверженцами материалистического атеизма в качестве доказательств не воспринимаются.

Но об этом же не задумываются и представители эгрегориальных религий, основанных на вероучениях идеалистического атеизма, сохраняя верность которым они игнорируют либо извращенно интерпретируют прямые обращения к ним Бога – через их внутренний мир (через сокровенное), на языке жизненных обстоятельств через поток событий общей всем жизни, через других людей, чем и отвергают Бога и истинную религиозность.

Приверженцы эгрегориальных религий, чьи вероучения основаны на идее единобожия, в своем исходном утверждении: «Бог – есть, Он – Творец и Вседержитель», – правы.

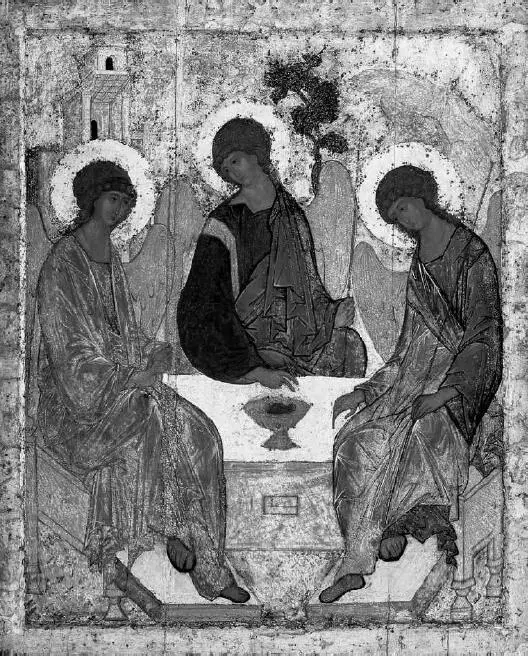

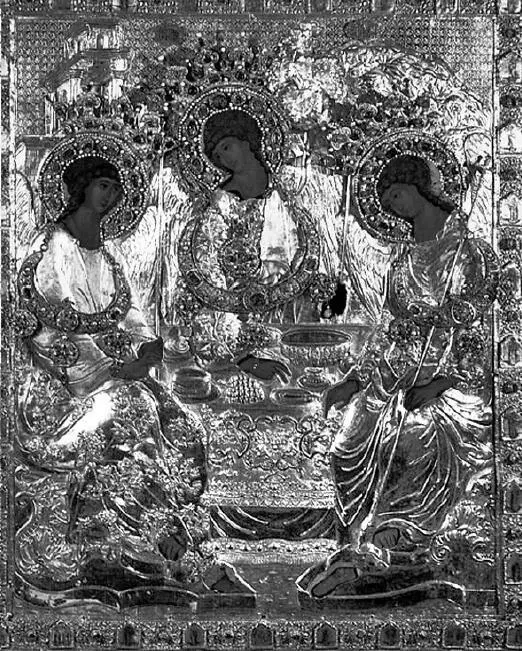

Икона «Троица» Рублева: «ангелы… в массивных цепях»

Соотношение эгрегориальной и истинной религиозности хорошо иллюстрирует следующая аналогия. Икона для молитвы необязательна, но иконы существуют. Многие из них украшены окладами из золота, серебра с драгоценными каменьями. Оклад может быть очень красив и притягателен эстетически, но он скрывает и запечатывает икону как таковую. Пример такого запечатывания – опубликованное в 1991 г. настенным плакатом-календарем цветное изображение «Троицы» А. Рублева (1411 г.) в окладе, подаренном Троице-Сергиевой лавре Борисом Годуновым (в 1600 г.).

Репродукция иконы письма Андрея Рублёва «Троица» как она есть

Фотоколлаж «Троица» в упомянутом золотом окладе

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: