Александр Широкорад - Битва за Русскую Арктику

- Название:Битва за Русскую Арктику

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Вече»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-2820-3,978-5-4444-8087-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Широкорад - Битва за Русскую Арктику краткое содержание

Книга рассказывает о восьми веках освоения северных земель нашими предками, об отважных путешественниках и полярниках, летчиках и моряках, героически сражавшихся во льдах Арктики в ходе мировых войн, о секретных аэродромах на льдинах, на которых в годы холодной войны базировались стратегические бомбардировщики.

Холодная война закончилась, однако Арктика по-прежнему является ареной противоборства России и Запада.

Верно ли, что большая часть мировых запасов нефти и газа находится на дне и островах Ледовитого океана? Растают ли льды Арктики в XXI веке? Как могут быть решены запутанные территориальные споры в Арктике? Об этом и другом читатель узнает из этой книги.

Битва за Русскую Арктику - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Русские поморы, особенно монастырские промышленники, совершали плавания из Белого моря к Коле и в Печенгскую губу ежегодно. Так, в 1552 г., за год до прихода к устью Северной Двины первых английских кораблей, очередное плавание на лодье к Коле совершил монах Николо-Корельского монастыря Игнатий, а через восемь лет по той же морской трассе прошла монастырская лодья монаха Иосифа.

В архивах северных монастырей XVI века сохранились записи о пребывании здесь московских послов и их свиты. Эти записи свидетельствуют о непрекращающихся плаваниях московских послов по старинному морскому пути в Западную Европу.

На Севере сложился определенный порядок снаряжения и отправки московских дипломатов, направляемых в страны Западной Европы. С крестьян Поморья собирались специальные деньги, носящие в документах название «посланников проезд», «посольские деньги», «послов разруб».

Поморье оплачивало постои и подводы посланников, оно же было обязано поставлять суда для перевозки дипломатических миссий за море. Летом 1571 г. Николо-Корельский монастырь посетил посланник Ивана Грозного Иван Григорьевич Старый, для отправки которого «за море» Поморье собирало по два алтына «с веревки» (земельная мера – около 60 саженей). Иван Старый ходил в Норвегию для установления русско-норвежской границы. Вместе с ним по лодьях плавал двинский староста Матвей Степанов с товарищами.

Приведенные факты убедительно показывают неправильность мнения о том, что морской путь из Западной Европы в Белое море открыл Ченслер. На самом деле Ченслер прошел по тому пути, по которому задолго до него, в XII–XV веках ходили новгородские военные экспедиции, Григорий Истома, Дмитрий Зайцев, Дмитрий Герасимов и другие русские люди.

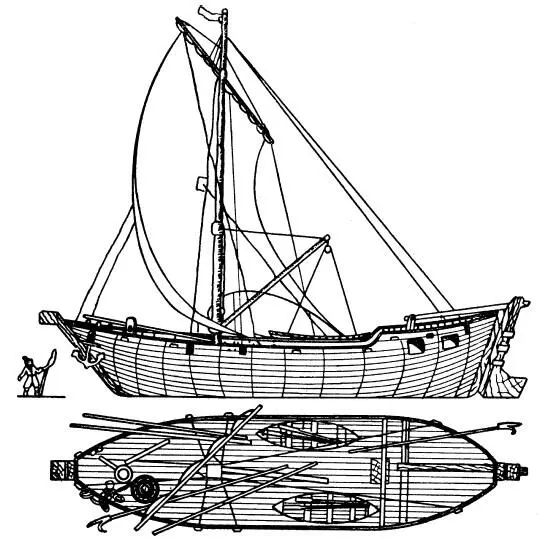

Для плавания в «студеных морях» русскими поморами было создано несколько типов специальных судов. Так, широкое применение на русском Севере получило промысловое судно типа «карбас», длиной до 10 м, шириной 2–3 м и грузоподъемностью до 4 тонн. Суда эти приводились в движение веслами, которых было до шести пар, и имели две мачты с парусами. Корпус судна был приспособлен к плаванию в ледовых условиях – к днищу по обе стороны киля крепились два деревянных полоза, с помощью которых судно можно было вытаскивать из воды и передвигать по льду. Карбасы были первыми ледовыми судами, имели неплохие мореходные качества и получили распространение по всему Поморью.

Другим оригинальным типом судов была «раньшина», специально приспособленная для ранних весенних выходов на промыслы. Подводная часть корпуса раньшины имела яйцевидную форму. Оказавшись зажатым между льдинами, корпус не испытывал большого напряжения и легко выжимался на лед, а при расхождении льдов вновь погружался в разводье. Форштевень судна наклоняли вперед, чтобы облегчить выход корпуса на лед.

Интересные изменения претерпела в Поморье и старинная русская ладья, превращенная в чисто морское грузовое парусное судно. Большие ладьи строились длиной до 25 м, шириной до 8 м, а грузоподъемность имели от 200 тонн и более. Поморская ладья представляла собой палубное судно, разделенное двумя поперечными переборками на три отделения, каждое из которых имело свой входной люк. В носовом помещении устанавливали кирпичную печь – здесь готовилась еда и жила команда. В кормовой части устраивалось жилье (каюта) для кормщика (капитана), там же хранились и мореходные инструменты. В средней части судна находился грузовой трюм глубиной до 4 м. Рангоут судна состоял из трех мачт с прямыми парусами. Общая площадь парусов достигала 460 кв. м. При попутных ветрах ладья делала переходы до 300 км в сутки. На больших ладьях имелось по два якоря, весом до полутонны каждый, и еще один запасной якорь. Якорные канаты длиной до 140 м изготавливались из кожи, а позднее – из пеньки. Якоря выбирали из воды с помощью обычного ворота.

На своих кочах и ладьях поморы плавали не только к Шпицбергену, но и на восток, к Новой Земле и далее.

В конце XVI века русские промышленники обосновались в Верхотурье, Тюмени, Тобольске, Березовском острове, Обдорске (Салехарде) и освоили речной путь к «мангазейским местам» на реке Таз – в районе между нижним течением Оби и Енисея. Поморы проникли в этот обильный пушным зверем край двумя путями: морским вокруг полуострова Ямал или же перетаскивали свои суда через волок между Карским морем и Обскою губой. Для этого входили в Мутную реку, впадающую в Карское море, поднимались вверх этой реки бичевою восемь суток и достигали двух озер, имевших в окружности от 10 до 12 миль. Тут выгружали свои суда и перетаскивали через перешеек около 200 сажень (427 м) шириной в озеро Зеленое, из которого течет в Обскую губу речка Зеленая. Этой рекой доплывали они наконец до Оби. Плавание из Оби в Архангельск морем продолжалось от трех до четырех недель, а из Оби в Енисей – две или три недели. Они никогда не удалялись от «матерого» берега и всегда проходили Югорским

Поморский коч

Шаром, а не Карскими Воротами, так как последний пролив хотя и шире первого, но опаснее из-за часто скопляющихся льдов.

Следует заметить, что этими двумя путями пользовались исключительно вольные поморы. Царское же правительство решило проникнуть в мангазейские «пушные места» с юга. Напомню, что Ермак вышел к реке Иртыш в 1585 г. Через два года были основаны город Тобольск и Старое городище (при слиянии Иртыша и Оби), а в 1593 г. – город Березов и в низовьях Оби – город Обдорск.

Чтобы прибрать к рукам мангазейские места, Казанский приказ 6направил туда сотню тобольских казаков под началом воеводы князя Мирона Шаховского и письменного головы Даниила Храпунова. Летом 1600 г. отряд отплыл из Тобольска. В Березове к нему присоединились еще полсотни местных казаков и торговые люди. Там же были построены четыре морских коча, на которых и еще двух речных судах («коломенках») отряд вышел в Обскую губу, а затем поднялся вверх на 200 верст по реке Таз. Там князь Шаховской начал строить крепость Мангазею или, как ее иногда называли, Тазовский острог.

В марте 1601 г. для усиления экспедиции князя Шаховского из Москвы был направлен отряд из 300 человек под началом князя Василия Масальского-Рубца и Савлука (Луки) Пушкина на девяти кочах, двух морских стругах и двух дощаниках. Отряд благополучно прибыл к Тазовскому острогу и завершил его строительство.

Согласно «Чертежной книге Сибири» С.У. Ремизова, написанной в конце XVII века, Мангазея представляла собой «город деревянной рубленой, а у него пять башен, стоит над Тазом рекою. С приезду в стене башня Спасская проезжая четвероугольная, а под нею двои ворота, одни с приезду, а другие изнутри города, брусчатые, высота по сажени печатной, а ширина тож…». В 1968 г. при раскопках обнаружены следы всего только трех башен – Спасской, Успенской, Ратиловской, а две другие башни – Давыдовская и Зубцовская – вместе со стеной уже обвалились в реку Таз.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Широкорад - Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями]](/books/187233/aleksandr-shirokorad-tajny-russkoj-artillerii-posl.webp)