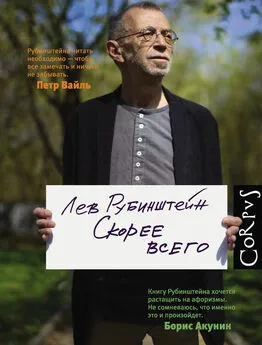

Лев Рубинштейн - Скорее всего

- Название:Скорее всего

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, CORPUS

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-07973

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Рубинштейн - Скорее всего краткое содержание

Скорее всего - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Пропаганда – что советская, что нынешняя – во все времена занималась одним делом: она с разной степенью вдохновенности врала, облегчая тем самым интеллектуальную задачу хотя бы чуть-чуть думающего обывателя.

Обыватель, даже лишенный доступа к информации, твердо знал: дело обстоит прямо противоположным образом тому, что рисует ему газета или телевизор. Но если советский иллюзионист работал с ширмой, напуская всяческого тумана относительно таинств своей профессии, то нынешние распиливают тетку в золоченом платье прямо на глазах у почтенной публики безо всяких загадочных улыбочек, без розового дыма, без чалмы и прочих трахтибидохов.

Это и понятно: советская пропаганда, тоталитарная по определению, своей целевой аудиторией числила все совокупное население огромной страны. Нынешние фокусники, ясно осознавая новую информационно-технологическую ситуацию в стране и мире, рассчитывают лишь на тех, кто сам обманываться рад, а таких, к их величайшей радости, пруд пруди. А те, кто им не верит? Ну не верят – и не надо, пусть сидят дома и в наш цирк не ходят. А если сунутся со своим скепсисом, то уж по обстоятельствам.

Тому, кто в цирк не ходит, приходится самому воспроизводить картину обступающей его со всех сторон социальной жизни.

Вот, например, у всего того, что связано с грузинскими событиями, из множества разноречивых и противоречащих друг другу интерпретаций как-то особенно ярко выделяются две.

Одна – официальная, та, что для посетителей цирка.

Это защита. Защита своих граждан. Вам можно, а нам нельзя? Вы что, можете что-то возразить? Двойные, что ли, стандарты у вас? Так так и скажите. То есть как это не наши граждане? А вы у них паспорта посмотрели? Так посмотрите. То есть как это мы нарушили границы? Там же наши граждане, вам же сказали, вы что, тупые совсем?

Мне, вообще-то говоря, очень нравится, когда сильное и справедливое государство защищает жизнь, здоровье, права и достоинство своих граждан, где бы они ни находились. Но в данном случае именно это самое “где бы они ни находились” является моментом ключевым, чтобы не сказать роковым.

Я, кажется, усвоил, что надо сделать, чтобы обратить на себя и на свои проблемы внимание родного государства. Во-первых, бесполезно находиться в пределах собственной страны. Государство страдает дальнозоркостью и различает своих граждан только на очень большом удалении. Но и это не все. Все сложнее и причудливее.

Не в любой точке земного шара тебя разглядят, вот в чем дело. Если ты подвергся ментовскому гоп-стопу в Душанбе или тебя как шпиона и пособника сволокли на минский цугундер, надейся только на себя и на свой фарт.

Тебя защитят, непременно защитят, причем независимо от того, нуждаешься ли ты в таковой защите, – но только в том случае, если ты волею обстоятельств окажешься на той территории, каковая в процессе твоей защиты может быть изъята в пользу защищающего. Так сказать, символический гонорар за твою защиту. Так что, сограждане, запомните. Наиболее защищены вы там, где стреляют и где под боком сидит 58-я армия. А иначе – уж извините.

“Мы что, не можем защитить жизнь своих граждан?” – со сдержанным и благородным негодованием в голосе вопрошает один из участников парного конферанса г-н Путин. “А если мы защищаем свои жизни, – со свойственным ему тонким сарказмом продолжает он, – то у нас отберут колбасу?” “У нас выбор какой? – вкрадчиво идет он на коду. – Между колбасой и жизнью?” И эффектно заканчивает на манер провинциального адвоката: “Мы выбираем жизнь!”

“Мы” – это хорошо. В позднесоветские годы в интересах незыблемости основ единственно верного учения страна (это я для тех, кто помоложе) сильно обесколбасела. Партия и правительство, как и теперь, тоже выбрали тогда жизнь, не сильно, впрочем, отказывая себе и в колбасе. Жизнь – уж такую, какая она была, то есть безо всякой особенной колбасы, – они выбрали для вверенного им населения.

Ладно, бог с ней, с колбасой. Колбаса как универсальный символ социального успеха советского человека – это вообще отдельная историко-культурологическая тема, да и наговорено на эту тему уйма всего.

Другая же картина происходящего укладывается в хорошо знакомую с детства большинству россиян пацанско-приблатненную логику, каковая, скажем попутно, верно служит основным движущим механизмом различных внешнеполитических телодвижений российского руководства. Эта логика схематически выглядит примерно так:

“Короче, пацаны, харэ мне в сявках ходить. Я уже, типа, подрос, бицепсов накачал, фиксу вставил, перо на бабулькины сахарные щипчики выменял, и ваще я теперь при делах. Хватит, короче, во дворе одному только Жорке Даблъю быковать. Я тоже крутой. Я тоже хочу. И буду. И четвертый подъезд – мой! Понял, блядь? За кого захочу, буду заступаться. У кого захочу, мелочь отберу. И нех… мне тут!”

Эта картинка не очень-то скрыта за семью замками официальной риторики. Она довольно легко и органично просвечивает сквозь галлюциногенную пропагандистскую туфту, являя себя в виде судьбоносных словечек и примочек, хорошо усвоенных в школе питерских подворотен.

Прием обнажен. Он обнажен, как торс российского президента. Он гол как сокол. Гол, как король.

Деревенская проза

Иногда бывает очень полезно вспомнить о первоначальных значениях тех или иных слов. Вот слово “политика”, например, происходит от греческого слова “полис” – “город”. Политика – явление сугубо городское. Это социальное устройство городской жизни. Кстати, и слово “гражданин” происходит от слова “город”. Гражданин – это горожанин.

В нашей стране, увы, так и не сложилась городская жизнь в ее европейском понимании. Не один и не два раза за отечественную историю она пыталась сложиться, но не сложилась до конца. Все время мешали войны, революции и прочие социальные катаклизмы.

Города есть, есть даже мегаполисы. А городской жизни нет. Города есть. А горожан почти нет. Потому что загадочная логика, движущая нашей историей, не допускала развития того самоосознанного социального явления, называемого в разные времена то “мещанством”, то “средним классом”, то “гражданским обществом”. А потому как были, так и остались в наших городах лишь бояре на санях, увешанных бубенцами и мигалками, да жмущиеся к заснеженным обочинам скрипучие телеги и стоящие вдоль дороги мужики, мнущие шапки в руках.

Не потому ли мы столь равнодушны к тому, как вечно и разнообразно корежат и лепят заново наши города? Не потому ли каждое новое поколение москвичей не узнает на картинке вид Пушкинской площади десятилетней давности?

Есть, конечно же, и всегда были люди с городским сознанием. В наши дни их принято называть “либералами”. Но их исчезающе мало, и они всегда под подозрением. Как много лет была под подозрением своих соседей по коммуналке моя однокурсница Люба. Соседи никак не могли смириться с тем, что она каждый день принимала душ. Они загадочно и зловеще говорили: “Значит, есть чего смывать. Мы-то и без того чистые. Нам-то каждый день мыться без надобности”.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: