Елена Мусорина - Север Москвы вокруг Ярославской дороги. Путеводитель для путешественников и паломников с описанием наиболее интересных исторических объектов

- Название:Север Москвы вокруг Ярославской дороги. Путеводитель для путешественников и паломников с описанием наиболее интересных исторических объектов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Православная Таганка

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9901638-1-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Мусорина - Север Москвы вокруг Ярославской дороги. Путеводитель для путешественников и паломников с описанием наиболее интересных исторических объектов краткое содержание

Книга посвящена 1000-летию города Ярославля, празднование юбилея которого состоялось 12 сентября 2010 года. Торжество, прошедшее на самом высоком уровне, позволяет нам по-новому взглянуть на историю Москвы: ее возраст определяется возникновением торгового пути «из варяг в греки», на котором Москва являлась одним из перевалочных и торговых пунктов. Не исключено, что по этому торговому пути пришел сюда, во время своей миссии, апостол Андрей Первозванный, где и проповедовал святое Христово учение.

Север Москвы вокруг Ярославской дороги. Путеводитель для путешественников и паломников с описанием наиболее интересных исторических объектов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Обитель преподобных Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцев. Книжная миниатюра XVIII в.

В воскресный день, 5 июня 1537 года, в храме, за Божественной литургией, Феодору особенно запали в душу слова Спасителя: «Никто не может работать двум господам» (Мф. 6, 24). Они и предрешили его дальнейшую судьбу. Усердно помолившись Московским чудотворцам, он, не прощаясь с родными, тайно, в одежде простолюдина покинул Москву, и некоторое время укрывался от мира в деревне Хижи, близ Онежского озера, добывая пропитание пастушескими трудами. Жажда подвигов привела его в знаменитый Соловецкий монастырь на Белом море. Там он исполнял самые трудные послушания: рубил дрова, копал землю, работал на мельнице. После полутора лет испытаний игумен Алексий, по желанию Феодора, постриг его, дав в иночестве имя Филипп, и вручил в послушание старцу Ионе Шамину, собеседнику преп. Александра Свирского († 1533; память 30 августа). Под руководством опытных старцев инок Филипп возрастал духовно, усиливая пост и молитву. Игумен Алексий посылает его на послушание в монастырскую кузницу, где святой Филипп с работой тяжелым молотом сочетает делание непрестанной молитвы. К началу службы в храме он всегда являлся первым и последним выходил из него. Трудился он и в хлебопекарне, где за свое смирение был утешен небесным знамением. В обители показывали после образ Богоматери «Хлебенный», чрез который Заступница Небесная явила Свое благоволение смиренному Филиппу-хлебнику. По благословению игумена, святой Филипп некоторое время проводит в пустынном уединении, внимая себе и Богу.

Соловецкий монастырь.

В 1546 году в Новгороде Великом архиепископ Феодосий посвятил Филиппа во игумена Соловецкой обители. Новопоставленный игумен старался всеми силами поднять духовное значение обители и ее основателей – преподобных Савватия и Зосимы Соловецких (память 27 сентября и 17 апреля). Он разыскал образ Божией Матери «Одигитрия», принесенный на остров первоначальником Соловецким, преподобным Савватием; обрел каменный крест, стоявший когда-то перед келией преподобного. Были найдены Псалтирь, принадлежавшая преподобному Зосиме († 1478), первому игумену Соловецкому, и его ризы, в которые с тех пор облачались игумены при службе в дни памяти чудотворца. Обитель духовно возрождалась. Для упорядочения жизни в монастыре был принят новый устав. Святой Филипп построил на Соловках два величественных храма – трапезный храм Успения Божией Матери, освященный в 1557 году, и Преображения Господня. Игумен сам работал как простой строитель, помогая класть стены Преображенского собора. Под его северной папертью он ископал себе могилу, рядом с могилой своего наставника, старца Ионы. Духовная жизнь в эти годы в обители процветает: учениками святого игумена Филиппа были и при нем подвизались среди братии преподобные Иоанн и Лонгин Яренгские (память 3 июля), Вассиан и Иона Пертоминские (память 12 июня).

Обитель преподобных Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцев. Книжная миниатюра XVIII в.

Для тайных молитвенных подвигов святой Филипп часто удалялся на безмолвие в глухое пустынное место, за две версты от монастыря, получившее впоследствии название Филипповой пустыни. Но Господь готовил святого угодника для иного служения и иного подвига. В Москве о соловецком отшельнике вспомнил любивший его когда-то в отроческие годы Иоанн Грозный. Царь надеялся, что найдет в святителе Филиппе верного сподвижника, духовника, советника, который по высоте монашеской жизни ничего общего не будет иметь с мятежным боярством. Святость митрополита, по мнению Грозного, должна была одним кротким духовным веянием укрощать нечестие и злобу, гнездившуюся в Боярской думе. Выбор такого первосвятителя для Русской Церкви казался ему наилучшим. Филипп долго отказывался возложить на себя великое, но тяжкое бремя Предстоятеля Русской Православной Церкви. Духовной близости с царем Иоанном он не чувствовал. Пытался убедить царя упразднить опричнину, Грозный же старался доказать ему ее пользу для государства. Наконец, грозный царь и святой митрополит пришли к уговору, чтобы святому Филиппу не вмешиваться в дела опричнины и государственного управления, не уходить с митрополии в случаях, если царь не сможет исполнить его пожеланий, быть опорой и советником царя, как были опорой московских государей прежние митрополиты. 25 июля 1566 года свершилось посвящение святого Филиппа на кафедру Московских Первосвятителей, к сонму которых предстояло ему вскоре присоединиться.

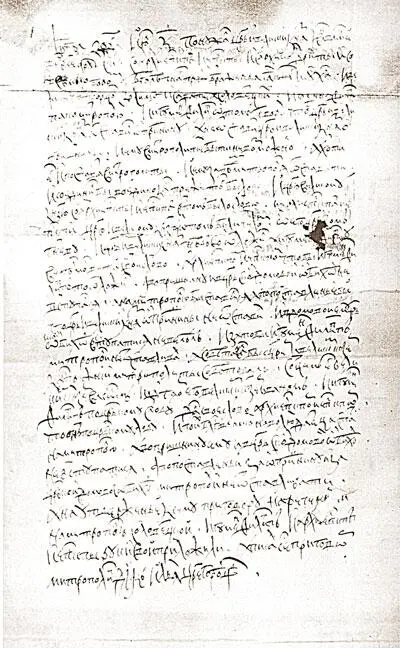

Приговор Освященного Собора об избрании в митрополиты св. Филиппа.

Иоанн Грозный, один из величайших и самых противоречивых исторических деятелей России, жил напряженной деятельной жизнью, был талантливым писателем и библиофилом, сам вмешивался в составление летописей (и сам внезапно оборвал нить московского летописания), вникал в тонкости монастырского устава, не раз думал об отречении от престола и монашестве. Каждый шаг государственного служения, все крутые меры, предпринятые им для коренной перестройки всей русской государственной и общественной жизни, Грозный стремился осмыслить как проявление Промысла Божия, как действие Божие в истории. Его излюбленными духовными образцами были святой Михаил Черниговский (память 20 сентября) и святой Феодор Черный (память 19 сентября), мужественно шедшие к святой цели сквозь любые препятствия, встававшие пред ними в исполнении долга перед Родиной и перед Святой Церковью. Чем сильнее сгущалась тьма вокруг Грозного, тем решительнее требовала его душа духовного очищения и искупления. Приехав на богомолье в Кириллов Белозерский монастырь, он возвестил игумену и соборным старцам о желании постричься в монахи. Гордый самодержец пал в ноги настоятелю, и тот благословил его намерение. С тех пор всю жизнь, писал Грозный, «мнится мне, окаянному, что наполовину я уже чернец». Сама опричнина была задумана Грозным по образу иноческого братства: послужив Богу оружием и ратными подвигами, опричники должны были облачаться в иноческие одежды и идти к церковной службе, долгой и уставной, длившейся с 4 до 10 часов утра. На «братию», не явившуюся к молебну в четыре часа утра, царь-игумен накладывал епитимию. Сам Иоанн с сыновьями старался усердно молиться и пел в церковном хоре. Из церкви шли в трапезную, и пока опричники ели, царь стоял возле них. Оставшиеся яства опричники собирали со стола и раздавали нищим при выходе из трапезной. Слезами покаяния Грозный, желая быть почитателем святых подвижников, учителей покаяния, хотел смыть и выжечь грехи свои и своих соратников, питая уверенность, что и страшные жестокие деяния вершатся им ко благу России и торжеству Православия. Наиболее ярко духовное делание и иноческое трезвение Грозного раскрывается в его «Синодике»: незадолго до смерти по его велению были составлены полные списки убиенных им и его опричниками людей, которые были затем разосланы по всем русским монастырям. Весь грех перед народом Иоанн брал на себя и просил святых иноков молить Бога о прощении его исстрадавшейся души.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: