разные - Загадки истории

- Название:Загадки истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «ИД «Пресс-Курьер»

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

разные - Загадки истории краткое содержание

Этот выпуск посвящен археологическим находкам, белым пятнам истории и людям, существенно повлиявшим на развитие человечества.

Раздел «Археологические сенсации» познакомит вас с подземными городами великанов и храмами атлантов; вместе с нами вы прогуляетесь по дороге Суита — самому древнему в мире рукотворному пути, побываете в «проклятых», забытых и заброшенных городах и на невесть кем и когда построенном колымском «космодроме».

Заключительная часть раздела посвящена самым свежим и уникальным археологическим открытиям, сделанным буквально за несколько месяцев до выхода книги.

«Белые пятна истории». Из этого раздела вы узнаете об удивительных находках, опровергающих общепринятую версию истории человечества, а потому не признанных официальной наукой. Вы познакомитесь с трехмерной картой земной поверхности, созданной 50 миллионов лет назад, и самолетами, построенными задолго до эпохи мамонтов. Попытаетесь прочесть оставленные неведомыми гостями нашей планеты письмена на дне Аральского моря и «шифровку из прошлого» — странный манускрипт Войнича.

Раздел «Власть» посвящен людям, чьи единоличные решения меняли наш мир иногда в лучшую, а иногда — в худшую сторону. Легендарные короли и беспощадные инквизиторы; куклы, похороненные вместо великих людей, и кровавые оргии власть имущих. Последние дни царской фамилии; покушение на Ленина: протест против существующей власти или жестокая инсценировка? Смерть Сталина была выгодна всем, но кто решился на убийство? Обама — последний президент Америки? Что будет дальше?

Загадки истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как известно, в XX веке католическая церковь признала Торквемаду преступником. От него отрекся Доминиканский орден монахов. Многие историки считают главного инквизитора величайшим из злодеев. Однако в первые годы XXI века отношение к нему стало меняться. Некоторые католики считают, что он был истинным патриотом отечества и что число пострадавших от рук Великого инквизитора значительно меньше, чем указывается в энциклопедиях всех предшествующих лет.

Глава 5

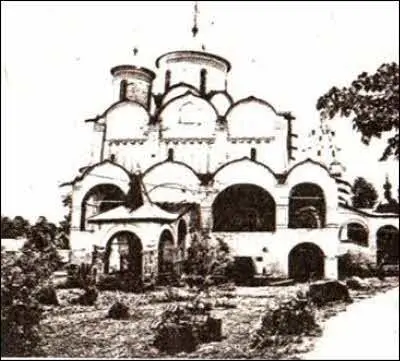

ЗАГАДКА СУЗДАЛЬСКОЙ ГРОБНИЦЫ

Летом 1934 года молодой археолог, директор Суздальского краеведческого музея Алексей Варганов проводил раскопки в подклети Покровского собора Покровского монастыря.

Его заинтересовала небольшая безымянная гробница, расположенная между погребениями некой старицы Александры, умершей в 1525 году, и старицы Софьи — в миру Соломонии Сабуровой, первой жены великого московского князя Василия III. На белокаменной плите надписи не было. По официальной версии, здесь была погребена царевна Анастасия, малолетняя дочь Василия Шуйского. Но монастырское предание гласило, что в этой гробнице покоится прах Георгия — сына Великой княгини Соломонии. Вскрыв могилу, археологи вместо детского скелета обнаружили лишь полуистлевшую тряпичную куклу, одетую в шелковую мальчишескую рубашку, перепоясанную шитым жемчугом свивальником. Это неожиданное открытие загадало историкам загадку, не разгаданную и по сей день: кому потребовалось ложное погребение?

В 1505 году великий князь московский Василий Иоаннович, надумав жениться, устроил первый всероссийский «конкурс красоты». По всей стране княжие люди проводили смотрины самых красивых девушек, невзирая при этом на знатность рода. Из полутора тысяч претенденток были отобраны и привезены в Москву пятьсот. После «второго тура конкурса» осталось 300 невест, после третьего — 200, после четвертого — 100, и, наконец, до финала добрались только десять красавиц. Членами жюри были повивальные бабки, они тщательно исследовали каждую конкурсантку на предмет девственности и нет ли на теле пороков, подозрительных родинок и прочих колдовских признаков. А председателем жюри был сам Великий князь, которому предстояло из десяти лучших выбрать одну — наилучшую. Выбор пал на Соломонию Юрьевну Сабурову из старинного, но захудалого боярского рода. Было ей лет 14–15 — самый обычный возраст для замужества в те времена. А жених был на десять с лишним лет старше.

Выбор государя оказался на редкость неудачным: хотя, как говорится в летописях, супруги жили в ладу и согласии, но за двадцать лет супружества Соломония так и не сумела родить наследника престола. Неизвестно, кто из двоих виноват в этом, но Василий III, по праву сильного, обвинил в бесплодии жену, после чего решил развестись и заточить ее в монастырь, грубо попирая каноны православия. Церковью уход в монастырь одного из супругов дозволялся лишь при обоюдном согласии, а Соломонии разводиться и становиться монахиней совершенно не хотелось. Константинопольский патриарх — глава всех православных церквей мира — категорически отказал Василию III в просьбе дать разрешение на развод. Против были и некоторые московские бояре и духовенство, в частности Симеон Курбский (дед знаменитого оппонента Ивана Грозного князя Курбского), писатель Максим Грек и крупный публицист начала XVI века Вассиан Патрикеев — троюродный брат Василия, постриженный насильно в монашество еще Иваном III. И тогда приспешники Великого князя сфабриковали обвинение Соломонии в колдовстве и порче, которую она якобы наводила на своего супруга. Этот оговор решил судьбу Великой княгини. 29 ноября 1525 года она была пострижена в московском Рождественском монастыре.

Есть свидетельства современников, что постриг был насильственным: Соломония отчаянно сопротивлялась, сорвала с себя монашеский куколь и растоптала его ногами, за что боярин Шигоня Поджогин ударил ее бичом. Тем не менее постриг состоялся, а поскольку у Соломонии оставалось в Москве немало сочувствующих, Василий III отправил ее с глаз долой в Суздаль, в Покровский монастырь.

Есть версия, что во время пострига Великая княгиня была беременна и уже в монастыре родила сына, назвав его Георгием.

Никто из посторонних новорожденного не видел. Когда слухи о чудесном младенце дошли до Москвы, Василий III, к тому времени уже вторично женившийся на молодой красавице Елене Глинской, послал в Суздаль своих дьяков, но Соломония наотрез отказалась показать им ребенка. А пять лет спустя, справедливо опасаясь преследования со стороны Глинских, она объявила о смерти сына и его захоронении в Покровском монастыре. А сама с помощью верных людей надежно спрятала наследника престола.

Если ребенок действительно родился, то мог ли быть его отцом Василий III? Некоторые историки в этом сильно сомневаются. С одной стороны, он вроде бы доказал свою мужскую дееспособность, поскольку Елена Глинская родила ему двоих сыновей — Ивана и Юрия. Но молва приписывает отцовство не Василию Иоанновичу, а князю Ивану Федоровичу Овчине-Телепневу-Оболенскому, который на свадьбе был дружкой, затем стал любовником Великой княгини, а после смерти государя жил с нею чуть ли не в открытую. Эту версию подтверждают и некоторые медицинские показания. Например, в роду Рюриковичей, несмотря на явные признаки вырождения, никогда не было эпилептиков и людей с психическими отклонениями. Зато эти болезни характерны для рода Оболенских. Они проявились и у отпрысков Елены Глинской. Психическими отклонениями и эпилепсией страдал Иван Грозный, а его младший брат Юрий вообще был слабоумным. Явно психически ненормальными были сыновья Ивана Грозного, а младший Дмитрий погиб в Угличе, в припадке эпилепсии напоровшись на собственный нож.

Не случайно бояре, фактически захватившие власть в Кремле после смерти Василия III, глумясь над малолетним Иваном, обзывали его словом, неудобным в употреблении в приличном обществе и обозначающим бастарда.

Иван Грозный всю жизнь ощущал некую неполноценность и шаткость своего положения. Именно этим, а не боярскими заговорами, объясняется невероятная, патологическая жестокость и ужасы его правления. Его люди рыскали по всей Московии, тщетно пытаясь напасть на след сына первой жены Василия III — законного наследника престола. Если Георгий — миф и призрак, то к чему столь яростная и упорная погоня за ним? Похоже, что Иоанн Васильевич нисколько не сомневался в существовании своего старшего сводного брата. Ведь он трижды — в 1552,1560 и 1564 годах — приезжал в Суздаль, самолично вел розыск, видел куклу во вскрытой могиле.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: