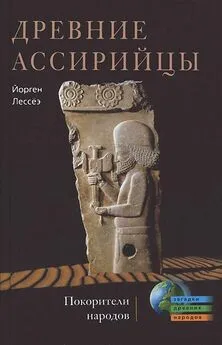

Йорген Лессеэ - Древние ассирийцы. Покорители народов

- Название:Древние ассирийцы. Покорители народов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:М.: ЗАО Центрполиграф, 2012. — 255 с.

- Год:2012

- ISBN:978-5-9524-4985-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Йорген Лессеэ - Древние ассирийцы. Покорители народов краткое содержание

В своей книге известный датский ассириолог, профессор копенгагенского университета, исследует многообразный и переменчивый мир Месопотамии. На основе свидетельств материальной культуры Шумера Вавилона и расшифрованных клинописных текстов Ассирии автор прослеживает развитие культуры и распространение ремесел, способы ведения хозяйства и государственного управления древнего Междуречья отмечает важность географического положения для развития городов страны «меж рек». С помощью щедро цитируемых на страницах этой книги писем, которыми обменивались между собой правители, автор воссоздает важные события, проливающие свет на историю развития древнего Междуречья.

Древние ассирийцы. Покорители народов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В нашем распоряжении имеется достаточное число источников, освещающих время существования царства Митанни, но мы совсем немного знаем о его предыстории — жизни хурритов в горах Загроса, откуда началась их экспансия. Основатели Среднеассирийского царства упоминают в своих анналах о том, что их войска отправлялись в горные области, которые, судя по содержащимся в текстах намекам, можно отождествить с территориями, расположенными вокруг плодородной равнины Шехризор. Даже в те времена ассирийцам приходилось сталкиваться с турукку. Однако для того, чтобы идентифицировать многие топонимы, упомянутые в источниках, необходимо провести тщательные археологические исследования.

Немецкий ученый А. Биллербек, путешествовавший по территории к востоку от Тигра в конце XIX в., собрал большое количество топографического материала, который впоследствии был опубликован в его книге Das Sandschak Suleimania und dessen persische Nachbarlandschaften zur babylonischen und assyrischen Zeit (1898) («Санджак Сулаймания и его персидское окружение в вавилонское и ассирийское время». — Пер.). Это была первая попытка систематического сопоставления упоминаний в ассирийских письменных источниках с географическими сведениями, полученными опытным путем. В 1927 г. американский исследователь Э. А. Спейсер путешествовал по району Сулаймании и провел археологическую разведку на нескольких теллях на равнине Шехризор, однако наиболее важные результаты были получены им именно во время проведения топографических наблюдений. В отчете о своих путешествиях «Южный Курдистан в анналах Ашшурнасирпала и в настоящее время» (Southern Kurdistan in the Annals of Ashurnasirpal and Today, 1928) он сделал ряд значительных дополнений к сведениям, полученным Биллербеком, и привел ряд веских доказательств в подтверждение точки зрения, согласно которой Базийский перевал на пути от Киркука к Сулаймании следует отождествить с проходом, который ассирийцы называли Бабитским и по которому двигались их войска, отправляясь в поход против страны Замуа. Спейсер не был севернее Сулаймании, и ни в его отчетах, ни в сообщениях Биллербека нет сведений, которые помогли бы нам уточнить топографию Докано-Ранийского района.

На восьмом году своего правления (714 до н. э.) ассирийский царь Саргон II предпринял поход против Урарту (ср. с. 181). Маршрут его армии подробно описан в тексте, написанном сразу после завершения экспедиции и опубликованном французским исследователем Ф. Тюро-Данженом в его работе Une Relation de la huitieme campagne de Sargon (1912) («Описание восьмого похода Саргона». — Пер.). При чтении источника становится понятно, что войско отправилось на запад из Калху (Нимруда), пересекло Малый Заб и углубилось в горы Загроса. Затем Саргон упоминает страну Какмум, которую Хаммурапи захватил на 37-м году своего царствования (с. 68). В районе Загроса армия повернула на север, дошла до озера Ван, направилась на север от него и, вероятно, также озера Урмия, разграбила Мусасир и оттуда вернулась в отправную точку. Описывая первую часть похода, Саргон сообщает:

«Я отправился из Калху, моего царского города, и переправился грозно через Верхний Заб в его месте сильного течения. В третий день о взнуздании уст гордеца и связании ног супостата в страхе божьем склонился я пред Энлилем и Нинлиль, а затем войскам Шамаша и Мардука я дал перепрыгнуть, как через арык, через Нижний Заб, чья трудна переправа. Я вступил в перевалы Кулдара, высокой горы страны лулумейской, называемой Замуа»

(текст процитирован по изд.: Дьяконов И. М. Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту // Вестник древней истории. 1951. № 2, фрагмент 49.6. — Пер.).И Биллербек, и Спейсер вполне обоснованно предположили, что под горами Кулдара подразумевается хребет, который тянется с северо-запада на юго-восток от Докана к Сулаймании и известен в настоящее время как Коларский. Перед нами, без сомнения, современная огласовка древнего названия. Ничего необычного в том, что подобные наименования городов и местностей сохраняются в более или менее узнаваемом виде до наших дней, нет. В качестве примеров можно привести Арбелу, современный Эрбиль; Бабили [Вавилон], сейчас Бабиль; Ниппур, ныне Нуффар, и т. д. Гораздо сложнее определить, как Саргон провел свое войско через наиболее высокие горы Загроса, что к востоку от Сулаймании. Тюро-Данжен предположил, что смотр войск, описанный в следующей части текста, происходил на равнине Шехризор. Э. М. Райт, американец, досконально знакомый с топографией Южного Курдистана, пришел к выводу о том, что Саргон не двинулся дальше района Сулаймании, а направился по течению Малого Заба на север и осматривал свою армию на равнине к югу от Рании. Уже оттуда он повел ее через ущелье в Дарбанд-и-Рамкане, мимо поселения, находившегося рядом с современным городом Кала-Диза, там, где стоит гигантский телль, а затем — на северо-восток [26] Свою точку зрения на предмет этой дискуссии Райт высказал в своей статье «Восьмой поход Саргона II Ассирийского» (The Eighth Campaign of Sargon II of Assyria) в «Журнале ближневосточных исследований» (Journal of Near Eastern Studies. 1943. № 2. P. 173–186).

.

После того как был обнаружен договор между Асархаддоном и Раматайей, отношения Ассирии с постепенно усиливавшимися мидийцами начали рассматриваться учеными в контексте многовекового взаимодействия жителей Междуречья с горными племенами. Однако и в данном случае об условиях жизни самих этих народов мы сможем узнать только после проведения археологических исследований на территории их поселений, особенно если там будут обнаружены письменные источники. Благодаря подобным находкам в нашем распоряжении появятся сведения, которые позволят нам более объективно взглянуть на одностороннюю информацию, содержащуюся в ассирийских надписях. Таким образом, ввиду многочисленности нерешенных проблем крайне важно добиться проведения раскопок в областях, расположенных к востоку от Тигра.

Проведение подобных исследований стало возможным в 1956 г., когда подходило к завершению строительство плотины, проводившееся возле деревни Докан. Его заказчиком являлось иракское правительство, решившее превратить часть Малого Заба, протекавшую к северу от Докана, в водохранилище, благодаря которому могло быть обеспечено постоянное водоснабжение областей, находящихся вдоль южного участка реки, где редко идут дожди. В то же время энергия водного потока должна была использоваться на электростанции, находящейся за плотиной. Кроме того, плотина, регулируя уровень воды, могла служить способом защиты районов, расположенных вдоль Заба и Тигра, от наводнений, вызванных внезапным подъемом уровня воды в реках. Территория площадью примерно в 88 квадратных миль (около 230 км 2. — Пер.), находящаяся за плотиной высотой в 321 фут (примерно 98 м. — Пер.), должна была стать озером длиной около 17,5 мили (примерно 30 км. — Пер.) и шириной примерно 15 миль (около 25 км. Пер.). Тогда считалось, что строительство этого сооружения завершится осенью 1957 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Пирс Кэмерон - Покорители Стихий [СИ]](/books/1101204/pirs-kemeron-pokoriteli-stihij-si.webp)