Иван Подласый - Педагогика. Успешный экзамен

- Название:Педагогика. Успешный экзамен

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91772-007-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Подласый - Педагогика. Успешный экзамен краткое содержание

А вот как построить свой ответ на экзамене по курсу «Педагогика», да так, чтобы при этом у преподавателя не осталось никаких сомнений в глубине Ваших знаний – в этом очень поможет книга, которую Вы держите в руках.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Педагогика. Успешный экзамен - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Эпоха Возрождения дала миру целый ряд ярких мыслителей, педагогов-гуманистов. В их числе голландец Э. Роттердамский (1466-1536), итальянец В. Фельтре (1378-1446), французы Ф. Рабле (1483-1553) и М. Монтень (1553-1592).

Революционные преобразования в науке о воспитании связаны с именем великого славянского педагога Яна Амоса Коменского (1592-1670). Его главный труд «Великая дидактика», вышедший в Амстердаме в 1654 году, – одна из первых научно-педагогических книг. Многие из высказанных в ней идей не утратили не актуальности, ни своего научного значения и сегодня. Предложенные Я.А. Коменским принципы, методы, формы обучения, как например, принцип природосообразности, классно-урочная система, вошли в золотой фонд педагогической теории.

В отличие от Я. А. Коменского английский философ и педагог Д. Локк (1632-1704) сосредоточил главные усилия на теории воспитания. В своём основном труде «Мысли о воспитании» он излагает взгляды на воспитание джентльмена – человека уверенного в себе, сочетающего широкую образованность с деловыми качествами, изящество манер с твердостью убеждений.

Непримиримую борьбу с догматизмом, схоластикой и вербализмом в педагогике вели французские материалисты и просветители XVIII века Д. Дидро (1713-1784), К. Гельвеций (1715-1771), П. Гольбах (1723-1789) и особенно Ж.-Ж. Руссо (1712-1778). Демократические идеи французских просветителей во многом определили творчество великого швейцарского педагога И. Песталоцци (1746-1827). Немецкий философ И. Гербарт (1776-1841) – крупная, но противоречивая фигура в истории педагогики. Кроме значительных теоретических обобщений в области психологии обучения и дидактики (четырехзвенная модель урока, понятие воспитывающего обучения, система развивающих упражнений), Гербарт известен работами, ставшими теоретической базой для авторитарной педагогики, введения дискриминационных ограничений в образовании широких масс трудящихся. Другой выдающийся немецкий педагог Ф. Дистерверг (1790-1886), плодотворно занимался исследованием многих важных проблем, но более всего – изучением противоречий, внутренне присущим всем педагогическим явлениям.

Широко известны педагогические труды выдающихся русских мыслителей, философов и писателей В.Г. Белинского (1811-1848), А.И. Герцена (1812-1870), Н.Г. Чернышевского (1828-1889), H.A. Добролюбова (1836-1861). Во всем мире признаны провидческие идеи Л.Н. Толстого (1828-1910), изучаются труды Н.И. Пирогова (1810-1881). Они выступили с резкой критикой сословной школы и призывами коренного преобразования дела народного воспитания.

Мировую славу русской педагогике принес К.Д. Ушинский (1824-1871). Он совершил переворот в теории, революцию в педагогической практике. В педагогической системе Ушинского ведущее место занимает учение о целях, принципах, сущности воспитания. «Воспитание, если оно желает счастья человеку, должно воспитывать его не для счастья, а приготовлять к труду жизни», – писал он. Воспитание, совершенствуясь, может далеко раздвинуть пределы человеческих сил: физических, умственных и нравственных.

Руководящая роль принадлежит школе, учителю: «В воспитании все должно основываться на личности воспитателя, потому что воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой личности. Никакие уставы и программы, никакой искусственный организм заведения, как бы хитро он ни был продуман, не может заменить личности в деле воспитания».

Ушинский пересмотрел всю педагогику и требовал полного переустройства системы образования на основе новейших научных достижений: «…одна педагогическая практика без теории – то же, что знахарство в медицине».

3. Развитие педагогической мысли в XX веке

Контрольный тест 3

В конце XIX – начале XX века интенсивные исследования педагогических проблем начаты в США, куда постепенно смещается центр педагогической мысли. Не отягощенные догмами инициативные покорители Нового Света без предубеждений приступили к исследованиям педагогических процессов в современном обществе и быстро достигли ощутимых результатов. Были сформулированы общие принципы, выведены закономерности человеческого воспитания, разработаны и внедрены эффективные технологии образования, обеспечивающие каждому человеку возможность сравнительно быстро и достаточно успешно достичь запроектированных целей.

Виднейшими представителями американской педагогики являются Д. Дьюи (1859-1952), чьи работы оказали заметное влияние на развитие педагогической мысли во всем западном мире, и Э. Торндайк (1874-1949), прославившийся исследованиями процесса обучения созданием хотя и прагматически приземленных, но весьма действенных технологий.

В нашей стране хорошо известно имя современного американского педагога Б. Спока. Задав публике, на первый взгляд, второстепенный вопрос: что в воспитании детей должно превалировать – строгость или доброта? – он всколыхнул умы далеко за пределами своей страны. За этим простым вопросом стоит ответ: какой быть педагогике – авторитарной или гуманистической. Ответ пока не очевиден. Б. Спок ищет его в своих книгах «Ребенок и уход за ним», «Разговор с матерью» и других.

В начале XX века в мировой педагогике активно распространяются идеи свободного воспитания и развития личности ребенка. Много сделала для их разработки и популяризации итальянская учительница М. Монтессори (1870-1952). В книге «Метод научной педагогики» она утверждает что нужно максимально использовать возможности детского возраста, они позволяют достичь значительно большего в развитии ребенка. Главной формой начального школьного обучения должны быть самостоятельные учебные занятия. Монтессори составила дидактические материалы для индивидуального изучения младшими школьниками грамматики родного языка, геометрии, арифметики, биологии, других предметов. Материалы эти построены так, что ребенок может самостоятельно обнаружить и исправить свои ошибки. Сегодня в России есть много сторонников и последователей системы Монтессори. Успешно работают комплексы «детский сад – школа», где идеи свободного воспитания детей внедряются в жизнь.

Приверженцем идей свободного воспитания в России был K.M. Вентцель (1857-1947). Он создал одну из первых в мире деклараций прав ребенка (1917). В 1906-1909 гг. в Москве успешно действовал созданный им «Дом свободного ребенка». В этом оригинальном учебном заведении главным действующим лицом был ребенок. Воспитатели и учителя должны были приспосабливаться к его интересам, помогать в развитии природных способностей и дарований.

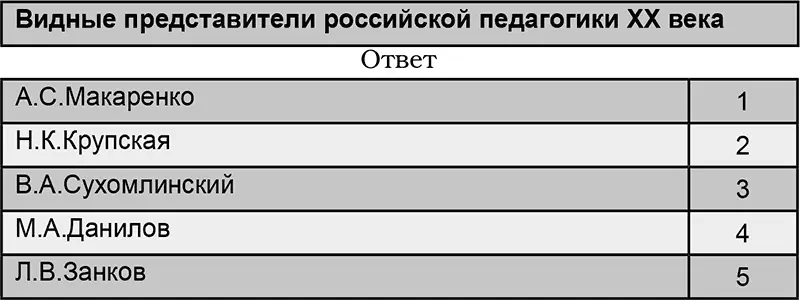

Российская педагогика послеоктябрьского периода пошла по пути собственного осмысления и разработки идей воспитания человека в новом обществе. Активное участие в творческих исканиях новой педагогики приняли С.Т. Шацкий (1878-1934), П.П. Блонский(1884-1941), А.П. Пинкевич (1884-1939). Известность педагогике социалистического периода принесли работы Н.К. Крупской, A.C. Макаренко, В.А. Сухомлинского. Теоретические поиски Н.К. Крупской (1869-1939) концентрировались вокруг проблем формирования новой советской школы, организации внеклассной воспитательной работы, зарождающегося пионерского движения. А. С. Макаренко (1888-1939) выдвинул и проверил на практике принципы создания и педагогического руководства детским коллективом, методики трудового воспитания, изучал проблемы формирования сознательной дисциплины и воспитания детей в семье. В.А. Сухомлинский (1918-1970) сосредоточил свои исследования вокруг моральных проблем воспитания молодежи. Многие его дидактические советы, меткие наблюдения сохраняют свое значение и при осмыслении современных путей развития педагогической мысли и школы на этапе коренной перестройки общества.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: