Иван Подласый - Педагогика. Успешный экзамен

- Название:Педагогика. Успешный экзамен

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91772-007-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Подласый - Педагогика. Успешный экзамен краткое содержание

А вот как построить свой ответ на экзамене по курсу «Педагогика», да так, чтобы при этом у преподавателя не осталось никаких сомнений в глубине Ваших знаний – в этом очень поможет книга, которую Вы держите в руках.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Педагогика. Успешный экзамен - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Несмотря на теснейшую связь, педагогика и психология – отдельные науки, имеющие каждая свой предмет. Нет психолого-педагогической науки, как об этом часто говорят. Психология, оставаясь наукой о закономерностях развития психики, оказывает большую помощь науке о воспитании, но отвечать на главные вопросы педагогики – об идеалах, целях, задачах воспитания, о том, когда, что и как воспитывать, она не берется. Психология раскрывает теорию и механизмы психической деятельности, а педагогика вырабатывает на этой основе конкретные технологии воспитания.

Очевидны связи педагогики с историей и литературой, географией и антропологией, медициной и экологией, экономикой и археологией. Даже наука о внеземных цивилизациях может помочь нам в понимании земных педагогических проблем. Человек, сфера его обитания, его жизни, условия развития интересуют педагогов профессионально, помогая постичь свой предмет во всех его связях.

У наук, имеющих совершенно различные и казалось бы очень далекие области исследования, находится немало точек соприкосновения, из которых часто и возникают новые перспективные направления, связывающие науку в одно неразделимое целое. Таковы, например, отрасли, возникшие на стыке педагогики с точными и техническими науками – кибернетическая, математическая, компьютерная педагогики, суггестология и другие. Сегодняшняя педагогика как одна из главных наук о человеке – на острие интеграционных преобразований.

10. Педагогические течения

Контрольный тест 10

Педагогическая наука пока не имеет единого общего взгляда на то, как следует воспитывать детей. С древнейших времен и до наших дней существует два диаметрально противоположных взгляда на воспитание:

1) воспитывать детей нужно в страхе и повиновении;

2) воспитывать детей нужно добротой и лаской.

Если бы жизнь категорически отвергала один из подходов, то он бы уже давно прекратил свое существование. Но в том то и вся сложность: в одних случаях большую пользу приносят обществу люди воспитанные в жестких правилах, у которых сформированы суровые взгляды на жизнь, люди с упрямыми характерами и неуступчивыми взглядами, в других – мягкие, добрые, интеллигентные, богобоязненные и человеколюбивые люди. В зависимости от того, в каких условиях живет народ, какую политику приходится вести государствам создаются традиции воспитания. В тех обществах, которые уже долго имеют спокойную, сытую жизнь преобладают гуманистические тенденции воспитания. А в тех обществах, которые ведут постоянную борьбу, преобладает жесткое воспитание, основанное на авторитете старшего и беспрекословном повиновении младшего. В условиях войны, голода, социальных конфликтов, лишений может быть и хотелось воспитывать детей помягче, но выжить в этих условиях они не смогут. Вот почему вопрос – как воспитывать детей, это не столько вопрос науки, сколько вопрос самой жизни.

Авторитарное воспитание (от лат. «avtoritet» – подчинение власти) имеет достаточно убедительное научное обоснование. Так, немецкий педагог И. Гербарт (1776-1841), выдвинув положение о том, что ребенку от рождения присуща «дикая резвость», требовал от воспитания строгости. Приемами воспитания он считал угрозу, надзор за детьми, приказания и запрещения. Для детей, нарушающих порядок, рекомендовал ввести в школе штрафные журналы. В значительной степени под его влиянием сложилась практика воспитания, которая включала целую систему запретов и наказаний: детей оставляли без обеда, ставили в угол, помещали в карцер, записывали в штрафной журнал. Россия была в числе тех стран, которые весьма рьяно следовали заповедям авторитарного воспитания.

Как выражение протеста против авторитарного воспитания возникает теория свободного воспитания, выдвинутая Ж.Ж. Руссо. Он и его последователи призывали уважать в ребенке растущего человека, не стеснять, а всемерно стимулировать в ходе воспитания естественное развитие ребенка. В наши дни, получив хорошие результаты и приобретя многочисленных сторонников во всем мире, эта теория вылилась в мощное течение гуманистической педагогики.

Педагоги до сих пор не оставляют попытки переустройства мира путем гуманного воспитания. Если все люди будут добрыми, честными, справедливыми, то исчезнет напряженность между ними, будут устранены причины войн, конфликтов, конфронтаций. В мире будет сыто, тепло и уютно. Но для этого нужно изменить самого человека. Путь к этому – воспитание.

Среди отечественных педагогов, активно выступивших за гуманизацию воспитания, были Л.Н. Толстой, K.M. Вентцель, К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, П.Ф. Лесгафт, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский и многие другие. Благодаря их стараниям российская педагогика смягчила свой крутой норов и сделала значительные уступки в пользу детей. Но гуманистические преобразования пока не завершены, наука и практика продолжает двигаться по пути гуманистических преобразований.

Гуманизм – (от лат. – человеческий, человечный) целостная концепция человека как наивысшей ценности в мире. Главным положением этой концепции является защита достоинства личности, признание её прав на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей, создание для этого соответствующих благоприятных условий (жизни, труда, обучения и т. д.). Гуманизм – совокупность идей и ценностей, утверждающих универсальную значимость человеческого бытия в целом и отдельной личности в частности. Как система ценностных ориентаций и установок гуманизм получает значение общественного идеала.

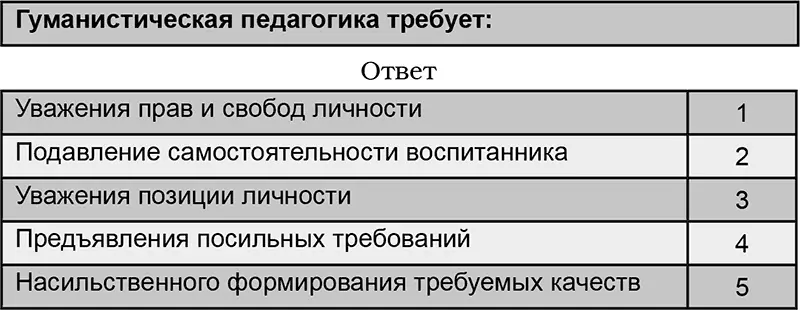

Гуманистическая педагогика – система научных теорий, утверждающая воспитанника в роли активного, сознательного, равноправного участника учебно-воспитательного процесса, развивающегося по своим возможностям.

С позиций гуманизма, конечная цель воспитания состоит в том, чтобы каждый воспитанник мог стать полномочным субъектом деятельности, познания и общения, свободной, самодеятельной личностью. Мера гуманизации воспитательного процесса определяется тем, насколько этот процесс создаёт предпосылки для самореализации личности, раскрытия всех заложенных в ней природных задатков, её способности к свободе, ответственности и творчеству.

Гуманистическая педагогика сориентирована на личность. Её отличительные признаки: смещение приоритетов на развитие психических, физических, интеллектуальных, нравственных и других сфер личности вместо овладения объёмом информации и формирования определённого круга умений и навыков; сосредоточение усилий на формировании свободной, самостоятельно думающей и действующей личности, гражданина-гуманиста, способного делать обоснованный выбор в разнообразных учебных и жизненных ситуациях; обеспечение надлежащих организационных условий для успешного достижения переориентации учебно-воспитательного процесса.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: