Борис Мандель - Всемирная литература. Искусство слова Древней Греции, Рима, Востока и Азии

- Название:Всемирная литература. Искусство слова Древней Греции, Рима, Востока и Азии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Директмедиа»1db06f2b-6c1b-11e5-921d-0025905a0812

- Год:2014

- Город:М.-Берлин

- ISBN:978-5-4475-0436-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Мандель - Всемирная литература. Искусство слова Древней Греции, Рима, Востока и Азии краткое содержание

Данное учебное пособие представляет собой один из вариантов учебного курса « История зарубежной литературы», изучаемого в высших учебных заведениях гуманитарного направления согласно Федеральным образовательным стандартам и образовательным программам. Кроме того, в большей части, материал учебного пособия соответствует также стандартизированным принципам курса «Литература» Пособие освещает основные исторические этапы развития античной европейской, ближнеазиатской и восточной литературы, делая упор на художественные особенности, мастерство создателей и краткое описание исторической и общественно-политической обстановки. В пособии сделана попытка охватить наиболее яркие литературные явления эпохи. Учебное пособие написано доступным языком. Материал расположен в связи с логикой развития исторических событий. Одной из важнейших частей пособия является список литературы, вопросы для самостоятельной подготовки к экзаменам и зачетам. Учебное пособие «Всемирная литература: искусство слова Древней Греции, Рима, Востока и Азии. Иллюстрированное учебное пособие для студентов высших учебных заведений гуманитарного направления (бакалавриат, магистратура)» представляется полезным не только для студентов и преподавателей высших учебных заведений, но и для всех, интересующихся историей мировой литературы.

Всемирная литература. Искусство слова Древней Греции, Рима, Востока и Азии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Каждая из этих песен воспевала одного героя, излагалась, и довольно подробно, биография его, причем, все персонажи вышеназванных песен принадлежали к одному царственному роду. Таким образом, можно проследить тенденциозность отбора песен для сборника «Ши Цзин», созданного в интересах рода Чжоу и царства Лу, родины Конфуция. Среди приемов, которыми пользовались творцы песен, можно отметить чрезвычайную детализированность описания, замедленность повествования, повторение общих или типических мест. В песнях повторяются одни и те же факты из жизни героев и дословно повторяются одни и те же строки. Многие выражения стали застывшими, определенными раз и навсегда формулами (стрелки берут по четыре стрелы; гости подходят к циновкам справа и т.д.). Все эти приемы образуют так называемое сценическое раздолье и показывают, как вместе с чрезвычайной наглядностью деталей и монументальностью образов, народное творчество постепенно приходит к эпосу.

Отсутствие в Китае крупного эпоса можно, кстати, объяснить и тщательнейшим отбором песен при составлении «Ши Цзина». Общие места – рассказы о великом Драконе, посвящение царю Испытующему, царю Просо и пр. свидетельствуют о наличии попыток создать большой эпос, рассказывающий о родоначальниках племен Ся, Чжоу и Шань-инь. Любопытны в этом отношении гимны « Рождение народа» и « Пурпурная птица». В них давалось краткое изложение истории племен, появление земледелия, перечисление родов и поколений, общие советы о пирах и угощениях, советы по сельскому хозяйству.

3.6.2. Ораторы, философы, поэты Древнего Китая

Наряду со сводами народных песен, сохранились памятники прозаического характера, это были речи о важных государственных делах, которые запоминались, устно передавались, а позднее записывались. Речи мифического и легендарного характера сохранились в « Книге преданий» (« Шу цзин») – III–II тысячелетие, « Речах царств» – X–V века, в « Речах борющихся царств» – V–III века. Каждый их этих памятников считается написанным единовременно, одним лицом. Эти памятники показывают, что в Китае, как в Греции и Риме, существовало ораторское искусство. Но греческое искусство не оставило следов раннего красноречия, в отличие от Китая.

Во всех выступлениях, записанных в «Книге преданий», наблюдается единообразие стиля и композиции, отработанные формы диалога и монолога, что объясняется уже давно сложившимися традициями. Таковы, например, фрагменты речей « Вмести с И и Цзи» и речи пред битвой, собранные в XI и XII веках. Эти речи, крайне тенденциозные по своему содержанию, произносились в определенных случаях, на определенные темы, они содержали обращения домочадцев к предкам, полководца – к воинам, советников – к царю, царя – к другому царю, клятвы верности и различные увещевания.

Речи в суде свидетельствуют о том, что суд относился не к административным делам, а к религиозным. Сохранилось очень мало записей, свидетельствующих о попытках законников, таких, как Гуань-цзы (VII век), перейти к писаному закону в решении судебных проблем. Гуань-цзы отрицал неподкупность знати как привилегию.

Возможно, это автор трактата – Гуань-цзы

Он требовал обнародования законов в царстве. Указал даже для этого время – канун Нового года и место – дворец – и точный момент – аудиенция у законодателя – царя.

Появление первых законников – легистов положило начало идеологической борьбе, похожей на борьбу за реформы, проводимые в Афинах в 594 году до н.э. Солоном.

Но каждая такая попытка вызывала яростный протест сторонников аристократии.

В 512 году Конфуций прямо заявил, что писаный закон, известный каждому – угроза власти аристократии. Такой закон подорвал бы основанную на культе предков власть старшего в роде, как единственного вершителя судеб всех рядовых его членов.

Эта идеологическая борьба способствовала появлению целой группы философских школ – легистской, даосской, конфуцианской, моистской и других, разделению всех мыслителей на новаторов и защитников традиций.

Лао-Цзы

Отстаивая необходимость изменений, Лаоцзы(Лао-Цзы, IV век), как и Гуаньцзы, отстаивал даосскую концепцию развития. Но наиболее ярким противником старого был Чжуанцзы: он требовал нового подхода к познанию, изображал Конфуция хранителем дедовских обычаев, который «подбирает чучела собак прежних правителей».

Во всех учениях появлялся образ мудрого царя – правителя. У Гуаньцзы его достоинства – это высшие достоинства человека, которые на других не распространяются. У Конфуция черты государя распространяются и на «благородных мужей». Причем, обусловленный внешним совершенством комплекс добродетелей ориентирован у Конфуция также на внешние проявления. Особое значение придается костюму и осанке: « Благородный муж поправляет на себе шапку и одежду, полным достоинства взором и суровым видом внушает трепет тем, кто на него смотрит »… А вот у Лаоцзы уже появляется новая концепция, оспаривающая единство внутреннего и внешнего: « Искренние слова не красивы, красивые слова не искренни; добрый не красноречив, красноречивый не добр ». Даосы постоянно утверждали в своих сочинениях примат естественных наук, говорили о необходимости человеческой практики, о восприятии действительности через ощущения. Познание для них – отражение природы. Ученик Лаоцзы Лецзы в своих трудах раскрывает, что подражание природе, основанное на познании ее законов, оказывает обратное воздействие на природу и человека в том числе. Чжуанцзы обнаруживает, что при создании свирели человек подражает ветру… «Отражение» природы при ее познании требует все большей сосредоточенности, внутреннего покоя сердца, как вместилища чувств и мыслей. Вообще, следует добавить, что даосы – атеисты, и атеизм их не случаен, их взгляды на мир – гениальные догадки о едином материальном начале вселенной и каждого существа. Первичной субстанцией они считали эфир, воздух (ци), или мельчайшие семена. Чжуанцзы считал даже, что материя, Дао, дала святость душам предков и богам. Понятие Дао, от которого пошло название школы Лаоцзы, означало здесь «материальную субстанцию вещей, «естественный закон мира», «Путь».

Противниками даосских мыслителей, как уже указывалось выше, были конфуцианцы.

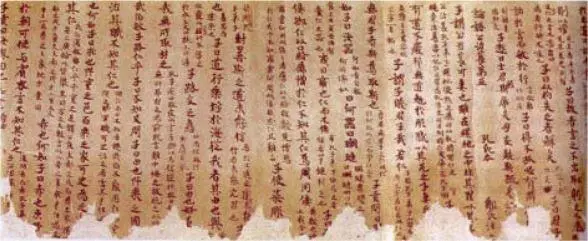

Экземпляр изречений Конфуция VI-VII веков

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: