Татьяна Ким - Семья как субъект взаимодействия со школой

- Название:Семья как субъект взаимодействия со школой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Прометей»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7042-2460-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Ким - Семья как субъект взаимодействия со школой краткое содержание

Пособие адресовано студентам и магистрантам физкультурных вузов, а также может быть полезно педагогам образовательных учреждений, классным руководителям, слушателям курсов переподготовки и повышения квалификации педагогических работников в образовании.

Семья как субъект взаимодействия со школой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Все возможные проявления взаимодействия, вычленяемые в философии, социологии, психологии и прочем, обнаруживаются в педагогической сфере, и именно это многообразие подходов обеспечивает не только актуальность данного предмета исследования для сегодняшнего момента, но и вскрывает различные возможности взаимодействия для развития педагогической науки и практики.

Но целостному восприятию этого явления препятствуют некоторые стереотипы, обусловленные повседневной практикой. Речь идет, например, о традиционной формулировке «взаимодействие в системе учитель – ученик». Прежде всего, такая постановка проблемы сводит многообразие проявлений педагогических взаимодействий только к технологии обучения. Да, непосредственная организация деятельности учения является основной для функционирования образовательной системы, однако только ею не ограничивается. К тому же человек, знакомый с системным подходом, имеет право усомниться в том, что любой контакт педагога и воспитанника может быть определен как система (памятуя о признаках, характерных для различных систем).

Понятие «система» часто используется при анализе работы школы, а это предполагает, что в действующем «механизме» школы все компоненты должны находиться в прямом или опосредованном взаимодействии. Для того чтобы эффективно руководить школьным «механизмом», необходимо видеть, осознавать многостороннюю взаимообусловленную связь, отслеживать и корректировать функционирование ее сильных и слабых сторон, обеспечивать «вписанность» данной системы в микро– и макросоциум, в мировое образовательное пространство.

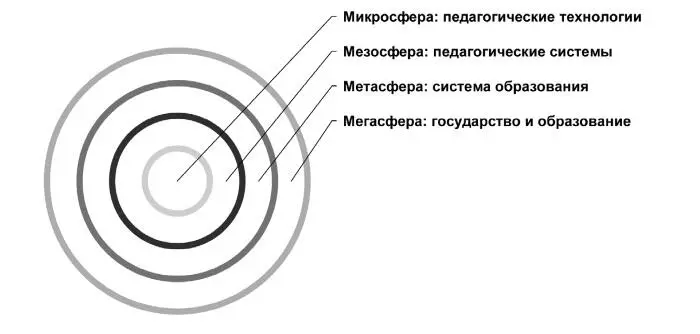

Попробуем именно таким образом подойти к осмыслению педагогических взаимодействий. Тогда условно можно выделить четыре основные сферы, охватывающие разные стороны педагогических взаимодействий и отличающиеся по содержанию и формам.

Мегасфера (от греч. megas – большой, крупной формы) образуется взаимодействиями социальных институтов – государственного и образовательного: по форме это воплощается в определении места и роли образования в государственной системе, по содержанию отражено в образовательной политике государства и соответствующих документах.

Метасфера (от греч. meta – между, через, переход) организуется взаимодействиями в системе образования; формальная сторона представлена сложившейся (или складывающейся) образовательной системой (ступени обучения, разнообразие типов образовательных учреждений и т. п.), а содержательная проявляется в концепции образования, в осмыслении теоретической и методологической базы мета– и мегауровней системы педагогических взаимодействий.

Мезосфера (от греч. mesos – средний, промежуточный) отражает связи («в» и «между») определенных педагогических систем: реализуется в форме организации процесса образования, обучения, воспитания (конкретных образовательных заведений, учреждений и т. д.), а содержание опосредуется учебными программами (сочетающими государственную, национальную, региональную и другую специфику), уставами, кодексами, правилами и прочим.

Рис. 1. Пространство педагогических взаимодействий

Микросфера (от греч. micros – малый) формируется в непосредственной связи участников образовательного процесса. Определение «микро» скорее уточняет положение данной сферы относительно остальных, нежели указывает на ее значимость. Анализ практических и теоретических исследований показывает, что именно она является центральной для педагогических взаимодействий, поскольку без нее отпадает нужда в других сферах (рис. 1).

Теперь охарактеризуем содержание данных сфер через некоторые отрасли гуманитарной науки. Микросфера будет соответствовать психолого-педагогическим подходам, исследующим контакты индивидов, включенных в образовательный процесс. Мезосфера, исследующая школу как систему (совокупность структурных подразделений, первичных коллективов и прочего), базируется на педагогических и социально-психологических основаниях. Взаимодействия внутри образовательной системы, рассматриваемые в метасфере, поддерживаются социально-педагогическими изысканиями. И, наконец, изучение взаимодействий между социальными институтами, то есть между образованием и государством (мегасфера) невозможно в отрыве от основных концепций социологической науки и философии. И в то же время именно педагогическое взаимодействие является здесь основным связующим звеном, поскольку оно подчеркивает взаимообусловленную связь между всеми компонентами, составляющими образовательное пространство: педагог, воспитанник, педагогический коллектив, педагогический процесс, социум, государство и т. д.

В соответствии с различными сферами определяются уровни взаимодействия: в микросфере – взаимодействие субъекта с самим собой и с другим субъектом; в мезосфере – взаимодействие индивидуального субъекта с другими, а также взаимодействие совокупных субъектов (групп); в метасфере – взаимодействие совокупного субъекта с системой, внутри которой развертываются контакты; в мегасфере – взаимодействие систем. Тогда педагогические взаимодействия каждой сферы приобретают самостоятельную значимость, а в совокупности оказываются способными к формированию целостной картины педагогических взаимодействий в образовательном пространстве.

В теории образования выделяют ряд социально-психологических типов взаимодействия,которые условно можно обозначить следующим образом:

• Сотрудничество: оба партнера по взаимодействию содействуют друг другу, активно способствуют достижению индивидуальных целей каждого и общих целей совместной деятельности.

• Противоборство: оба партнера противодействуют друг другу и препятствуют достижению индивидуальных целей каждого.

• Уклонение от взаимодействия: оба партнера стараются избегать активного взаимодействия.

• Однонаправленное содействие: один из участников совместной деятельности способствует достижению индивидуальных целей другого, а второй уклоняется от взаимодействия с ним.

• Однонаправленное противодействие: один из партнеров препятствует достижению целей другого, а второй уклоняется от взаимодействия с первым участником.

• Контрастное взаимодействие: один из участников старается содействовать другому, а второй прибегает к стратегии активного противодействия первому.

• Компромиссное взаимодействие: оба партнера проявляют отдельные элементы как содействия, так и противодействия (К. А. Абульханова-Славская) [1]. Педагогическое

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: