Анатолий Горелов - Концепции современного естествознания. Конспект лекций

- Название:Концепции современного естествознания. Конспект лекций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Кнорус»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-406-02600-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Горелов - Концепции современного естествознания. Конспект лекций краткое содержание

Компактная подача и доступное изложение материала делают эту книгу незаменимой для студентов гуманитарных вузов и факультетов, позволяя им сэкономить время и максимально быстро и качественно подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам по данному предмету.

Для студентов высших учебных заведений гуманитарного профиля и всех интересующихся концепциями современного естествознания.

Концепции современного естествознания. Конспект лекций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

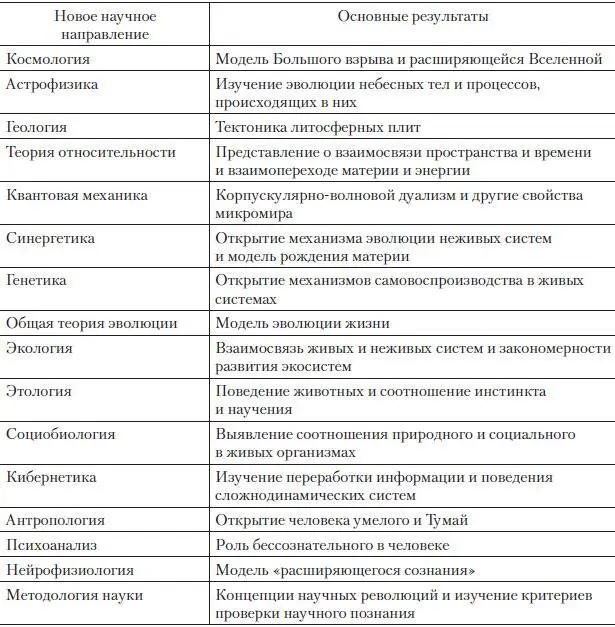

Таблица 2. Новые научные направления и их результаты

Научные революции ХХ века и структурные уровни организации материи

К научным революциям в ХХ в. привели следующие открытия в естествознании

Астрономия: модель Большого взрыва и расширяющейся вселенной

Геология: тектоника литосферных плит.

Физика: смещение точки отсчета от материи к энергии и от вещества к полю

Теория относительности: относительность пространства и времени

Квантовая механика: корпускулярно-волновой дуализм

Синергетика: становление новых структур в неживой природе

Биология: модели происхождения жизни

Генетика: механизм воспроизводства жизни

Экология: взаимодействие живого со средой

Этология: формы поведения организмов

Социобиология: соотношение естественного и социального

Антропология: открытие «Человека умелого»

Кибернетика: управление в неживой и живой природе

Нейрофизиология: модели сознания

Научные революции XX в. позволили сформулировать общие закономерности развития мира

• эволюция природы (от вселенной до кварков);

• самоорганизация (от неживых систем до биосферы);

• системность связи неживой природы, живой природы и человека (в экологии);

• неразрывная связь природных систем с пространством и временем (в теории относительности);

• относительность разделения на субъект и объект (в квантовой механике и синергетике)

Появились новые общенаучные концепции и подходы, например системный (исследование предметов как систем), структурный (исследование уровней организации), вероятностный (применение вероятностных методов).

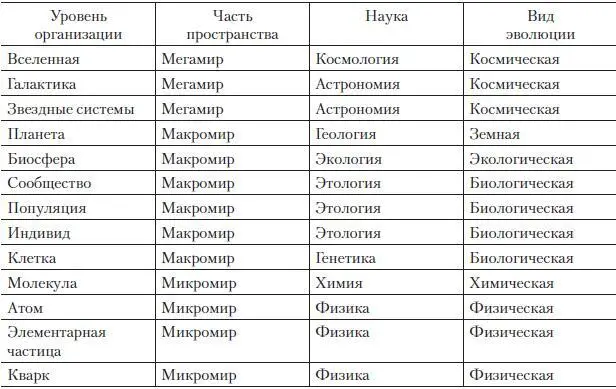

Научные достижения XX в. позволяют нарисовать следующую современную естественно-научную картину мира (табл. 3).

Таблица 3. Уровни организации материи

Можно построить и более подробную картину, выделив такие уровни организации, как, например, ядро атома, ядро клетки, макромолекула, кристалл, планета, человек, ноосфера.

Наука как эволюционный процесс

Наука не только изучает развитие мира, но и сама выступает как процесс, фактор, результат эволюции. Если мы рассмотрим науку как эволюционный механизм, то увидим, что она становится все более сложно организованной системой, практически не способной к самоорганизации. Необходимость перестройки науки вызвана тем, что мир изменяется (под влиянием науки в том числе) и наука должна реагировать на эти изменения, как реагирует живой организм.

Очевидна необходимость внутренней целостности естествознания и его связи с гуманитарными и техническими науками. Ценность науки определяется не только отдельными достижениями, но и гибкостью ее функционирования как единой системы. Наука должна быть едина, как едина биосфера.

Решая вопрос об эволюции человека, приходим к выяснению роли науки, поскольку наука стала основным фактором эволюции в смысле не только ее вклада в совершенствование разума, но и ее участия в развитии, например, генной инженерии. Наука стала великим Конструктором эволюции Земли, и сама эволюция человека зависит от того, каким образом и в каком направлении будет развиваться наука. Наука может ускорить или затормозить эволюцию человека. Естественные механизмы эволюции под влиянием общественного и технического прогресса перестают действовать, а к новым факторам (к примеру, радиоактивности) человек эволюционно не приспособлен. Наука должна находиться в гармонии с эволюцией мира. Другими словами, должен образоваться контур обратной связи между наукой и другими сторонами жизни, который регулировал бы развитие науки.

Эволюция Вселенной начиная с точки сингулярности шла по пути увеличения разнообразия мира, создания новых частиц, которые не существовали изолированно, а объединялись в новые целостности – атомы, молекулы, клетки… упорядоченно функционирующие по своим законам. Аналогично увеличение разнообразия науки должно сопровождаться интеграцией и ростом упорядоченности, а это и называется становлением науки как целостной интегративно-разнообразной гармоничной системы.

На эволюцию науки в этом направлении дает основание надеяться известное диалектическое положение: познание мира совершенствуется по мере его преобразования

Человек ныне способен конструировать самого себя как генетически, так и меняя окружающую среду. Тут возникают новые перспективы и новая ответственность.

В современной науке наблюдаются важные процессы в качестве реакции на те задачи, которые встают в связи с интенсивным уплотнением системы функциональных связей между природой и обществом. Для современной науки характерны многие новые тенденции, например экологизации. Можно предположить, что наука вскоре станет более органичной частью культуры; вся культура будет развиваться как одно целое и часть биосферы, оборачиваясь экологичной культурой.

В связи с этим большой интерес в XXI в. может представлять изучение несиловых взаимодействий (в природе и человеческом обществе), дальнодействия, сознательного управления разнообразными процессами. Общее значение науки будет зависеть от того, что она даст для решения фундаментальных проблем человека: переход от потребляющей цивилизации к устойчиво развивающейся; контроль за агрессивностью, которая при отсутствии межвидовой борьбы не ведет к эволюции; создание новой структуры личности – любовно-творческой взамен агрессивно-потребительской.

Лекция 4. Личность ученого и этика науки

Значение личности в науке. Мотивы занятия наукой

Если результаты науки, как отмечалось ранее, безличны, то какое значение может иметь личность ученого? На это следует ответить, что без своего создателя наука вообще невозможна.

Внешне деятельность ученого спокойна и незаметна: он что-то исследует в лаборатории, пишет в тиши кабинета, публикует результаты, которые потом входят в учебники и жизнь других людей. Однако современная наука началась с трагедии, когда за свои научные убеждения был сожжен на костре Джордано Бруно, а год его смерти (1600) стал отправной точкой развития науки Нового времени. В XVII веке Галлилею пришлось отречься от своих взглядов перед судом инквизиции.

XX век повсеместного признания науки был отмечен «обезьяньим процессом» в США, когда школьного учителя судили за преподавание теории эволюции Дарвина, а в СССР ученые преследовались только за то, что занимались научными исследованиями. Выдающемуся русскому ученому Николаю Ивановичу Вавилову (1887–1943), погибшему, отстаивая правоту генетики, принадлежат слова, снова возвращающие нас ко временам, когда наука завоевывала себе право на свободное существование: «На костер пойдем, а от своих убеждений не откажемся».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: