Лев Мардахаев - Социальная педагогика. Учебник

- Название:Социальная педагогика. Учебник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Квант Медиа

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7139-1014-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Мардахаев - Социальная педагогика. Учебник краткое содержание

Адресован студентам вузов, изучающим одноименный курс, предусмотренный Федеральным государственным образовательным стандартом, а также аспирантам и преподавателям вузов и колледжей, слушателям системы дополнительного социального образования по направлению «Социальная работа».

Социальная педагогика. Учебник - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

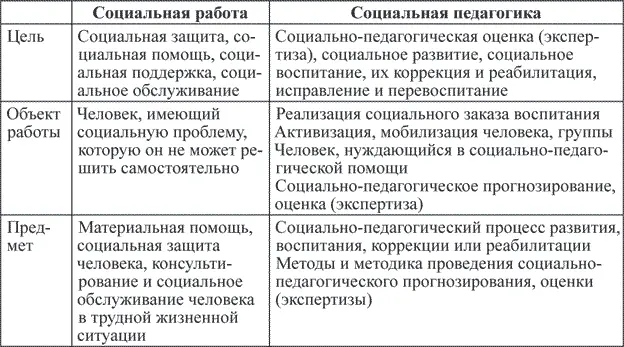

Таблица 1. Специфика социальной работы и социальной педагогики

На практике социальный педагог часто решает проблемы социальной работы. В противном случае добиваться действенности социально-педагогической деятельности исключительно трудно. Особенно это характерно в работе с детьми, с семьей, воспитывающей детей. При решении их социальных проблем специалистам и социальной работы, и социальной педагогики приходится полагаться на собственную профессиональную подготовку.

В каких-то проявлениях социальная работа и социальная педагогика могут совпадать, пересекаться, а в каких-то нет, т. е. реализуют они свои цели своими методами и средствами. Именно поэтому в функциональные обязанности социального педагога иногда включаются и функции социальной работы.

1.2. Сущность и содержание социальной педагогики как специфического знания, теории и практики

Термин «педагогика» произошел от двух греческих слов: pais, paidos – дитя, ребенок, ago – веду, что означает «ведущий дитя», или «детоводитель». По преданию, в Древней Греции рабовладельцы специально назначали раба, который водил их детей в школу. Его и называли педагог (paidagog). Впоследствии педагогами стали называть людей, которые занимались обучением и воспитанием детей. От этого слова и произошло название науки – педагогика.

Слово «социальный» (лат. socialis) означает общественный, связанный с жизнью и отношениями людей в обществе. В этом смысле речь идет не просто о социальном развитии и воспитании человека, а о его ориентации на социальные ценности, нормы и правила общества (среды жизнедеятельности), в котором (которой) ему предстоит жить и реализовывать себя как личность. Родители, лица, их замещающие, воспитатели ведут ребенка по жизни, помогая ему усваивать социальный опыт, культуру, формироваться как личность, овладевать способностью и готовностью реализовывать себя в жизни.

В настоящее время существуют несколько подходов к определению сути социальной педагогики. Среди них:

– научная дисциплина, раскрывающая социальную функцию общей педагогики и исследующая воспитательный процесс во всех возрастных группах (X. Мискес – немецкий социальный педагог);

– помощь молодежи в быстрой адаптации к социальной системе, противостоянии негативным отклонениям от норм поведения (Е. Молленхауер – немецкий социальный педагог);

– наука о воспитательных влияниях социальной среды (В. Д. Семенов – российский социальный педагог);

– отрасль знания, изучающая социальное воспитание в контексте социализации (А. В. Мудрик – российский социальный педагог);

– отрасль педагогического знания, исследующая явления и закономерности целесообразно организованного педагогического влияния (социального воспитания, социального обучения, социально-педагогической помощи и др.) на социальное развитие, становление, формирование человека, независимо от того, протекает ли оно в условиях «нормы» либо «отклонения от нормы» (М. А. Галагузова – российский социальный педагог) и др.

Систематизируя различные подходы к пониманию сущности социальной педагогики, а также анализ ее существа и практического применения, можно сформулировать следующее определение. Социальная педагогика представляет собой отрасль педагогического знания, исследующая явления и закономерности социального становления и развития человека в социокультурной среде, а также целесообразно организованной социально-педагогической деятельности, способствующей этому становлению.

В качестве субъекта социально-педагогической деятельности может выступать социальный педагог, социальный работник, воспитатель, родитель, лицо, его замещающее, организатор, выполняющий социально-педагогические функции.

Социально-педагогическая деятельность способствует ведению человека с рождения как личности (социальному воспитанию, социально-педагогическому сопровождению, поддержке) по этапам социального становления и его развитию как гражданина конкретного общества (социума). Этот процесс осуществляется в соответствии со сложившимися традициями, обычаями, культурой и социальным опытом жизнедеятельности той среды, в которой живет человек и где предстоит ему реализовывать себя.

В развитии социальной педагогики прослеживаются личностное и социальное направления.

Личностное направление («индивидуальная» педагогика) можно охарактеризовать как социальную педагогику личности в ее становлении и развитии. Оно берет свое начало от «индивидуальной» педагогики Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо. В ней развиваются условно-гуманистический и консервативный подходы.

Социальное направление (педагогика среды) в широком смысле определяется влиянием государства, общества в целом на воспитание подрастающего поколения ( социопедагогика); в узком смысле – непосредственным влиянием среды жизнедеятельности на процесс формирования личности человека (педагогика непосредственной среды жизнедеятельности). Социопедагогика изучает деятельность государства и общества по воспитанию своих граждан, отражающуюся в сложившейся законодательной базе, создании институтов воспитания, обучения и профессиональной подготовки, в обеспечении их функционирования. Она носит официальный социально-педагогический характер. Кроме того, в обществе складываются так называемые «неписаные законы» в виде обычаев, совокупности норм и правил, принятых в отношении воспитания подрастающего поколения. По своей сущности они носят социально-педагогический, но неофициальный характер.

Педагогика среды изучает социально-педагогические возможности среды, непосредственно (педагогика непосредственной среды жизнедеятельности) и опосредованно (социопедагогика) влияющей на социальное развитие и воспитание человека на разных этапах его возраста. Это направление получило развитие в трудах П. Наторпа, П. Бергеманна, И. Г. Песталоцци, Дж. Дьюи, Г. Кершенштейнера, Р. Зейделя, Станислава Теофиловича Шацкого (1878–1934), Антона Семеновича Макаренко (1888–1939), Бориса Тимофеевича Лихачева (1929–1999), Владимира Давыдовича Семенова и других исследователей-педагогов.

Педагогика непосредственной среды жизнедеятельности. На формирование человека существенное влияние оказывает среда его жизнедеятельности. При этом каждый фактор среды имеет свои воспитательные возможности. К таким факторам относятся: семья, в которой родился и воспитывается ребенок (приемная семья, государственное учреждение); средства массовой информации; игрушки и игры ребенка; книги, которые он читает; круг друзей; авторитетные личности; социально-педагогические особенности коллективов, в которые входит человек на разных этапах его жизнедеятельности; улица и многое другое.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: