А. Гилязова - Совершенствование организационно-экономического механизма управления инновациями

- Название:Совершенствование организационно-экономического механизма управления инновациями

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2012

- Город:Казань

- ISBN:978-5-7882-1376-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Гилязова - Совершенствование организационно-экономического механизма управления инновациями краткое содержание

Совершенствование организационно-экономического механизма управления инновациями - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Внутренние затраты организаций на исследования и разработки растут более высокими темпами, однако, если отнести их к ВВП, будет очевидно, что особых изменений в величине затрат на исследования и разработки не наблюдается. Несколько изменилась доля расходов федерального бюджета на науку в общей сумме федеральных расходов – с 1,69 до 2,27 %.

По данным Федеральной службы государственной статистики, основным источником финансирования инвестиций в основной капитал для большинства организаций в 2010 г. являлись собственные средства: их использовали 86 % респондентов (в 2009 г. – 84 %, в 2000 г. – 82 %), в организациях, осуществляющих производство нефтепродуктов и химическое производство, на использование собственных средств указали от 92 до 96 % руководителей 16 16 Инвестиционная активность организаций (аналитический материал – из статбюллетеня № 2 (173), 2011 г.) // www.gks.ru

.

Согласно тем же источникам, кредитные и заемные средстваиспользовали 31 % организаций (против 33 % в 2009 г. и 14 % – в 2000 г.), бюджетные средства – 4 % организаций. Бюджетные средства использовали 13 % организаций, осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды 17 17 Инвестиционная активность организаций…

.

Как отмечают аналитики Федеральной службы статистики, в 2011 г. большинство респондентов по-прежнему ориентируются в осуществлении инвестиционной деятельности на собственные средства (79 % организаций). Использовать кредитные и заемные средства предполагают 35 % организаций, бюджетные средства – 5 % организаций 18 18 Там же.

.

Таким образом, основной тип механизма инвестирования – самофинансирование. Однако заметим, что он едва ли является самым эффективным, так как предприятие не всегда располагает возможностями для инвестирования долгосрочных масштабных проектов.

Вполне соответствует применяемому типу механизма инвестирования и его ограничениям распределение целей инвестирования в основной капитал. По данным Федеральной службы статистики, «основной целью инвестирования в основной капитал в 2010 г., как и в предыдущие годы, являлась замена изношенной техники и оборудования, на это указали 67 % респондентов (в 2009 г. – 64 %, в 2000 г. – 56 %). Инвестиции с целью повышения эффективности производства (автоматизация или механизация существующего производственного процесса, внедрение новых производственных технологий, снижение себестоимости продукции, экономия энергоресурсов) осуществляли 32– 46 % организаций; цели, связанные с увеличением производственных мощностей с неизменной номенклатурой продукции преследовали 32 % организаций, а с расширением номенклатуры выпускаемой продукции – 29 %» 19 19 Там же.

.

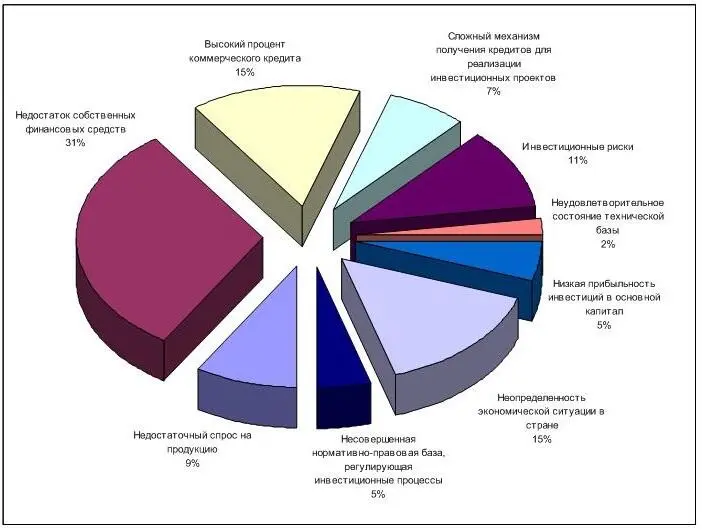

На рис. 1.10 приведены основные факторы, сдерживающие инвестиционную активность российских предприятий. Это – недостаток собственных средств (31 %) и высокий процент коммерческого кредита (15 %), что как раз характеризует действенность механизма инвестирования. Создавшееся положение, возможно, отчасти обусловлено недостаточным развитием финансовых институтов, возможно – отчасти низкой инвестиционной активностью большинства населения. Среди других причин доминирования отмеченных факторов можно назвать низкий уровень государственной поддержки инвестиционных механизмов. В целом можно отметить, что рост затрат организаций на исследования и разработки несколько опережает темпы роста ВВП. В то же время рост количества передовых технологий (и применяемых, и созданных) заметно отстает от темпов роста ВВП. Что касается числа патентов, то оно существенно не меняется, а вот количество организаций, которые занимаются НИОКР, в целом по стране снизилось. Структура источников инвестирования в основной капитал такова, что компании больше занимаются обновлением изношенных фондов, а не повышением эффективности работы и внедрением инноваций. На наш взгляд, проанализированные тенденции и показатели позволяют сделать вывод, что действующий механизм инвестирования инновационной деятельности недостаточно эффективен.

Однако тенденция развития мировой экономики убедительно показывает, что у России не может быть иного пути развития, кроме как формирования эффективного механизма инвестирования инновационной деятельности. Для достижения данной цели, на наш взгляд, необходимо проанализировать существующие условия инвестирования инновационной деятельности, а в частности структуру национальных инновационных систем за рубежом.

Проблема формирования НИС в условиях глобализации занимает особое место в научных исследованиях западных специалистов. Впервые понятие НИС было использовано в 1987 г. К. Фриманом в его исследовании инновационной политики в Японии 20 20 Freeman C., Lundvall D-A. Small Countries Facing the Technological Revolution. London: Pinter, 1988.

. Однако первым серьезным трудом, посвященным НИС, считается книга «Национальная система инноваций» под редакцией Б. – А. Лундвалла, вышедшая в 1992 г. 21 21 Niosi J. et al. National Systems of Innovation: In Search of Workable Concept // Technology in Society. 1993. № 15. P. 207 – 228.

Понятие национальной инновационной системы по-разному трактуется различными специалистами. Например, такие известные специалисты, как М. Портер, Г. Доси или Р. Нэльсон, под НИС понимают сочетание, симбиоз различных факторов (экономических, технологических, социальных, институциональных и др.), которые на уровне экономики в целом поддерживают процессы приобретения, производства, диффузии и адаптации нового технологического знания. В свою очередь, национальная инновационная система отражается в различных инновационных стилях 22 22 Сурин А.В., Молчанова О.П. Инновационный менеджмент: учебник. М.: ИНФРА-М, 2008. С. 50–51

.

Рис. 1.10. Оценка факторов, ограничивающих инвестиционную активность (по данным опроса 2010 г. 23 23 Инвестиционная активность организаций (аналитический материал – из Статбюллетеня № 2 (173), 2011 г.) // www.gks.ru

)

Однако большинство специалистов придерживаются институционального подхода к определению национальной инновационной системы, характерного, например, для работ по инновационному менеджменту ОЭСР 24 24 OECD. Technology and the Economy: The Key Relationships. Paris: OECD, 1992

. В рамках такого подхода под НИС понимается совокупность институтов, относящихся к частному и государственному секторам, которые индивидуально и во взаимодействии друг с другом обусловливают разработку и распространение инноваций в пределах конкретного государства 25 25 Сурин А.В., Молчанова О.П. Инновационный менеджмент: учебник. М.: ИНФРА-М, 2008. С. 50–51

.

Среди работ отечественных исследователей значительный вклад в решение рассматриваемой проблемы внесли труды А.А. Дынкина, Н.И. Иванова, М.В. Грачева, Л.П. Ночевкина, И.П. Дитце, А.А. Дагаева, В.М. Самохина, И.И. Рабиновича, А.В. Галицкого, Н.В. Шелюбской, Л.М. Григорьева, И.С. Онищенко, Л.В. Панкова, Д.Н. Рылько, Н.М. Андреевой, Е.М. Черноуцана, И.В. Кириченко и др., где были исследованы экономические аспекты инновационного процесса в предпринимательском секторе развитых стран.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: