Журнал «Юный техник» - Юный техник, 2007 № 06

- Название:Юный техник, 2007 № 06

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2007

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал «Юный техник» - Юный техник, 2007 № 06 краткое содержание

Популярный детский и юношеский журнал.

Юный техник, 2007 № 06 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

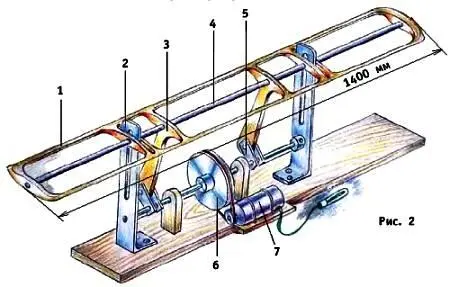

Поскольку энергия крылатого ветряка еще менее стабильна, чем у ветряка с пропеллером, финские специалисты заставили его вырабатывать не электроэнергию, а тепло. Для этого на валу ветряка установили мощный масляный демпфер — бак с маслом, в котором вращается колесо с лопатками. В нем за счет трения механическая энергия превращается в тепло, которое идет затем на отопление дома. Скорость вращения и частота включения ветряка для такого устройства безразличны. А КПД масляного демпфера составляет практически 100 %. Повторить финскую разработку было бы сложно, поэтому, если вы хотите построить модель ветряка, лучше взять конструкцию с крылом Васильева (рис. 2).

Модель махокрылого ветряка:

1— крыло; 2— направляющая; 3— шатун; 4— лонжерон; 5— кривошип (R = 50 мм); 6— маховик; 7— электрогенератор.

Она имеет крыло симметричного профиля, лонжерон которого движется по двум направляющим. Под действием ветра в зависимости от угла наклона на крыле возникают силы, стремящиеся его либо поднять, либо опустить. Эти силы через лонжерон и два шатуна, жестко с ним связанные, действуют на кривошипы, заставляя их вращаться. Полезная мощность снимается с вала этих кривошипов.

Для прохождения мертвых точек на валу укреплен маховик. Он же служит шкивом для привода полезной нагрузки, например, электрогенератора. При указанных на рисунке размерах можно ожидать получения механической мощности 10 Вт при скорости ветра 5 м/с.

Крыло, чтобы быть по возможности легким, выполняется по авиамодельной технологии. В качестве лонжерона используйте дюралюминиевую трубку диаметром 10 мм. Нервюры крыла — из обычной фанеры толщиной 3 мм. В процессе работы на лонжерон и крыло в целом действуют скручивающие его силы. Поэтому каждая нервюра должна быть надежно приклеена к лонжерону эпоксидной смолой. Дюралюминиевая трубка должна быть ровной и прямой, и перед склейкой ее тщательно обезжирьте.

Крыло желательно оклеить лавсановой пленкой на клею типа 88. После высыхания клея крыло может оказаться перекошено. Перекос устраняется прогреванием пленки с помощью утюга.

В первом эксперименте крыло и весь его механизм закрепите на доске. На ней же крепятся две металлические направляющие толщиною 2 мм, в которых для удобства сборки предусмотрен открытый торец, закрываемый перемычкой на винтах.

Пожалуй, самой сложной в изготовлении деталью ветряка являются шатуны, которые для возможности сборки приходится делать разъемными, на винтах. Сама необходимость размещения винта с гайкой (диаметр 2 мм) заставляет делать толстыми их головки. В то же время нежелательно увеличивать вес шатуна, так как это может привести к нежелательным вибрациям при работе. Поэтому попробуйте их сделать из фанеры толщиною 10 мм и последующим опиливанием средней части по возможности уменьшите их вес.

Верхняя головка шатуна должна быть закреплена от проворачивания относительно лонжерона при помощи шплинта. В нижней головке шатуна проходит кривошип. Для уменьшения трения фанеры по стали засыпьте в отверстие шатуна графит мягкого карандаша.

Каждый кривошип делается в два приема: вначале на кусок ровной прямолинейной проволоки (вязальной спицы) напаиваются пластинки с отверстиями, а затем удаляются лишние перемычки.

Вашего крылатого ветряка при среднем ветре вполне хватит для привода небольшого электрогенератора, например, электродвигателя от плейера, от которого может гореть яркий светодиод. Но если заставить работать от него простейший поршневой насос для перекачки воды, то мощности ветряка хватит на то, чтобы за сутки накачать целую бочку воды.

Если же увеличить все его размеры втрое, то мощность возрастет в девять раз и далее — пропорционально квадрату его линейного размера.

А. ВАРГИН

Рисунки автора

ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Чудо в стакане воды

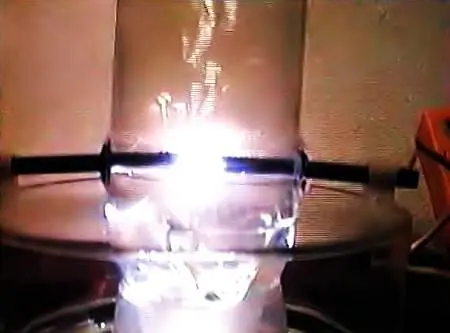

Укрепите в пустом пластиковом флаконе от шампуня пару углей, налейте в него кипяченой воды, бросьте щепотку соли и подайте на угли постоянный ток. Между ними вспыхнет ослепительно яркая электрическая дуга, а вверх побегут пузырьки газа. Если вы сумеете измерить объем выделяющегося газа, то окажется, что он в 4 раза выше, чем должно быть по законам электролиза. А если бы удалось еще провести химический анализ газа, то оказалось бы, что в нем присутствуют элементы, которых нет в воде.

Мы описали опыт, который поставил в 2003 г. французский ученый Жан-Луис Надин. Он точно замерил тогда объем выделяющегося газа и сделал его химический анализ.

Всего в эксперименте за час выделялось 180 л газа — 80 л водорода и 85 л окиси углерода. А оставшиеся 15 л составили кислород, метан, ацетилен, азот и углекислый газ.

В воде вспыхнула яркая электрическая дуга.

Водород — это логично — получался за счет разложения воды постоянным током. Но его вышло в 2,3 раза больше, чем полагается по упомянутым уже законам электролиза. Какое-то количество могло образоваться при тепловом разложении молекул воды в электрической дуге, но и здесь концы с концами не сходятся. Еще больше удивляет возникновение окиси углерода и других газов, содержащих углерод. Для их получения потребовалось бы 45 граммов углерода. В воде его нет, но может быть, он образовался из горящих углей? В эксперименте электроды практически не изменили своих размеров, да и вообще их масса была всего 18 г. Остается лишь предположить, что в электрической дуге углерод образуется из других элементов. А это возможно лишь в результате ядерных реакций, сродни тем, что идут на звездах.

Жан-Луис Надин

Надин показал, что выделяющаяся смесь газов прекрасно горит. При этом в конечном итоге выделяется в 1,3 раза больше тепловой энергии, чем затрачивается на работу всего устройства, которое он назвал реактором. Если же, предположил ученый, добавить сюда и тепло, возникающее непосредственно внутри реактора, то можно получить четырехкратный выигрыш по сравнению с затратами электроэнергии.

Удивительно, но явления такого рода наблюдались давно.

Еще в 1880 г. необъяснимое выделение энергии при электролизе открыл профессор Петербургского университета Николай Петрович Слугинов (1857–1897). Тогда ученый мир отнесся к этому открытию с недоверием…

Н.П. Слугинов

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: