Журнал «Юный техник» - Юный техник, 2007 № 06

- Название:Юный техник, 2007 № 06

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2007

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал «Юный техник» - Юный техник, 2007 № 06 краткое содержание

Популярный детский и юношеский журнал.

Юный техник, 2007 № 06 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

О некоторых из них мы уже писали (см., например, «ЮТ» № 11 за 2005 г.). Однако большинство из них требуют особого электропитания, линий передачи измерительной информации, дорогой и уязвимой системы обслуживания.

Гораздо проще системы контроля деформаций, работающие на основе волоконной оптики. Как они устроены? Понять это нам поможет аналогия с человеческим организмом.

Как мы с вами узнаем, все ли в порядке в нашем организме? Благодаря сигналам, поступающим в мозг по системе нервов от всевозможных датчиков тепла и холода, боли и температуры, расположенных по всему телу.

Подобная «нервная» система должна появиться и у высотных зданий. Еще во время проектирования и строительства в их стенах и прочих конструкциях предусматриваются специальные каналы для закладки оптоволоконных кабелей. Эти кабели одновременно являются и датчиками, и трансляторами получаемой информации в центральный компьютер.

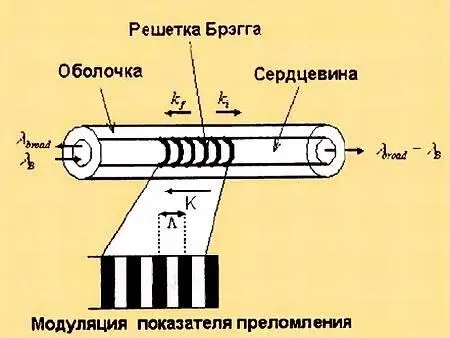

Схема работы оптоволоконной измерительно-информационной системы такова.

Излучение от источника широким спектром подается на вход оптического волокна. При прохождении сигнала его характер меняется; в частности, меняется длина волны отраженного излучения. Спектроанализатор измеряет отклонения длин волн множества датчиков, и на основе этих измерений специалисты делают выводы о деформации конструкций. При измерении температуры, помимо теплового расширения решеток, изменяется еще показатель преломления световой волны.

«Главная хитрость — в последовательно соединяемых и размещаемых по периметру здания отрезков кабеля с волоконной решеткой, — пояснил Алексей. — Присутствие такой решетки в проводе нельзя зафиксировать глазом или на ощупь, поскольку речь идет о структурах с размерами порядка 500 нм. Однако о самочувствии своего объекта они готовы в любую минуту доложить с предельной объективностью».

Иначе говоря, каждый отрезок волоконного кабеля представляет собой некую структуру, своеобразный кристалл, сквозь который световой импульс проходит, отражаясь особым образом. Причем характер отражения, кроме всего прочего, зависит и от того, насколько данный отрезок кабеля натянут или искривлен, нагрет или охлажден.

Подобные структуры или решетки «прочерчиваются» в волокне во время изготовления оптоволоконного кабеля примерно так же, как изготовляются полупроводниковые структуры при производстве микрочипов. И производство это ничуть не сложнее, оно может быть налажено в помощью такого же оборудования…

Готовые изделия, как уже говорилось, монтируются в стеновые панели и служат потом весь срок существования самого здания. Как только запускается контрольный сигнал — по графику или в произвольно выбранное время, — получаемое из кабеля отражение говорит специалистам, все ли в порядке со зданием.

К преимуществам системы относится ее высокая точность — на датчики не влияют ни электромагнитные поля, ни солнечная радиация. Кроме того, оптоволоконные системы не требуют электропитания, постоянного надзора.

Интересно также, что решетки чувствительны не только к деформации, но и к температуре. А это очень важно. И не только потому, что при нагреве или охлаждении бетон, сталь или иной строительный материал деформируется. Оптоволоконная решетка может послужить и сигнализатором возникновения пожара.

В. ДУВИНСКИЙ, спецкор «ЮТ»

ПО СЛЕДАМ СЕНСАЦИЙ

Ловушки для невидимок

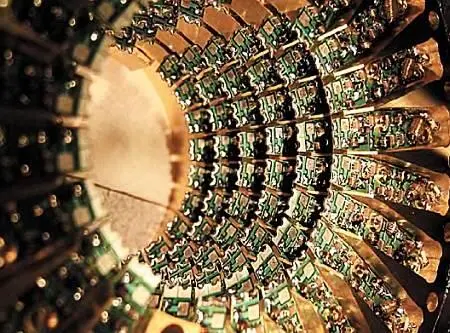

Недавно мировую печать обошло сенсационное заявление канадских ученых: создан квантовый компьютер мощностью 16 кубит. Кроме того, канадцы обещали к концу 2007 года предъявить миру компьютер мощностью 32 кубита, а в следующем — 100 кубит. Что же такое квантовый компьютер? Каковы его возможности? Почему его мощность измеряется в загадочных кубитах?

В 1958 году известный американский физик, лауреат Нобелевской премии Ричард Фейнман заинтересовался проблемой — можно ли моделировать квантовые системы на обычном компьютере? Выяснилось, что нельзя.

Дело в том, что уже при решении задачи, в которой элементарные частицы имеют, например, 1000 электронных спинов [1] Спин (от английского spin — вращаться) — особая характеристика, например, электрона или атомного ядра, характеризующая собственный момент количества движения данной частицы. При этом физики-теоретики оговариваются, что спин имеет квантовую природу и не связан с перемещением всей частицы (скажем, ее вращением).

, в компьютерной памяти должно быть достаточно ячеек, чтобы хранить 2 1000переменных. А гигабайт — это всего лишь 2 30.

Так что с задачей, в принципе, не могли справиться не только тогдашние маломощные электронно-вычислительные машины (ЭВМ). Даже современные компьютеры квантовые задачи решают с весьма грубыми приближениями.

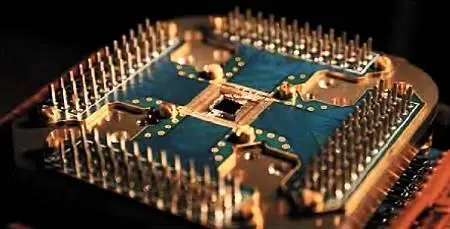

Так выглядит прототип процессора квантового компьютера Orion, созданный канадцами.

Говорят, что квантовый компьютер — это своего рода реактивный двигатель вычислительной техники.

Сегодня уже ясно: количество задач, которые «не по зубам» самым мощным суперкомпьютерам, достаточно велико. Например, если заставить ЭВМ разлагать на простые множители тысячезначное число, то и машине, способной выполнять 10 12операций в секунду, понадобятся многие миллиарды лет! Не случайно такой класс задач ученые называют «нетрактуемыми», то есть нерешаемыми.

Этим, кстати, пользуются криптографы, создавшие метод шифрования и секретные коды, основанные как раз на разложении больших чисел на простые множители. Так что специалистам нужны не просто сверх, а сверх-сверх-сверхмощные компьютеры.

В общем, когда стало понятно, что с помощью обычной ЭВМ квантовые проблемы не осилить, Фейнман задумался: может, попробовать создать компьютер, работающий по квантовым законам? Дескать, надо действовать по принципу «пусть пироги печет пирожник». Подобную мысль несколько позднее высказал и российский математик Юрий Манин.

В 1994 году американскому теоретику Питеру Шору удалось описать алгоритм работы гипотетического квантового компьютера, который мог бы решить задачу разложения больших чисел на простые множители, проделав при этом «всего» 1000 3, то есть миллиард операций. А Сет Лойд из Массачусетского технологического института придумал и возможную схему такого устройства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: