Журнал «Юный техник» - Юный техник, 2002 № 01

- Название:Юный техник, 2002 № 01

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2002

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал «Юный техник» - Юный техник, 2002 № 01 краткое содержание

Популярный детский и юношеский журнал.

Юный техник, 2002 № 01 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Транспортный корабль снабжения планировалось использовать для доставки на «Алмаз» расходуемых материалов и возвращаемых капсул. И станции, и транспортные корабли предполагалось запускать в космос с помощью ракеты-носителя «Протон» (УР500). Эта ракета позволяла выводить на круговую орбиту высотой около 150 км до 20 т полезного груза. Общий же вес всей системы на старте доходил до 70 т. Топливом на всех трех ступенях служил несимметричный диметилгидразин — жутко ядовитая жидкость, а окислителем — четырехокись азота.

Практически одновременно в Центре подготовки космонавтов была сформирована группа военных летчиков и инженеров. Поскольку к тому времени лунная гонка была уже проиграна, руководство страны перенацелило космические исследования на создание первой в мире пилотируемой станции. Командирами и бортинженерами были назначены исключительно военные из отряда космонавтов.

Работы по доводке станции велись ударными темпами, и в январе 1973 года первая орбитальная станция «Алмаз» была доставлена на космодром Байконур. Для маскировки ее официально назвали «Салют-2» и три месяца готовили к запуску. Весной, 3 апреля, она была запущена и успешно вышла на орбиту.

В то же время был подготовлен к старту и космический корабль «Союз-12», а на Байконур вызваны основной и резервный экипажи. Однако на тринадцатые сутки полета (вот уж воистину роковое число!) на станции произошла разгерметизация и с борта перестала приходить телеметрическая информация.

Старт космонавтов пришлось отложить. Совещание специалистов пришло к выводу, что наиболее вероятная причина разгерметизации — неисправность двигательной установки, которая самопроизвольно запустилась в нештатном режиме и прожгла гермокорпус. В итоге было принято решение о затоплении ее в Мировом океане. И 29 апреля 1973 года станция прекратила свое существование.

«Алмаз-2» был выведен на орбиту 25 июня 1974 года. После всесторонних проверок в автоматическом режиме было решено послать на борт станции и первый экипаж. И 4 июля командир экспедиции полковник Павел Попович и бортинженер подполковник-инженер Юрий Артюхин ступили на борт «Алмаза». За 15 суток работы они проверили все системы, отрегулировали температуру воздуха, переместили вентиляторы… И, вернувшись на Землю, доложили, что станция к эксплуатации готова.

27 августа 1974 года в космос полетел второй экипаж в составе полковника Геннадия Сарафанова и полковника-инженера Льва Демина. Но на борт станции он так и не попал, поскольку не сработала должным образом система автоматической стыковки «Игла». В конце концов, стыковка была вообще отменена, и «Союз-15» вернулся на Землю.

Государственная комиссия пришла к заключению, что эксплуатация станции в пилотируемом режиме невозможна, и больше экипажей к ней не посылали. Правда, 23 сентября 1974 года возвращаемая капсула доставила на Землю отснятые фотопленки и другие материалы. Затем станцию также затопили.

Станция «Алмаз-3»(«Салют-5») была запущена на орбиту 22 июня 1976 года. Первый экипаж в составе командира полковника Бориса Волынова и бортинженера полковника-инженера Виталия Жолобова должен был наблюдать за стартами баллистических ракет, перемещениями атомных подлодок и авианосцев США. Однако полет пришлось прервать из-за конфликтной ситуации, возникшей на борту станции.

ТАСС по этому поводу заявил, что полет прекращен в связи с ухудшением самочувствия бортинженера.

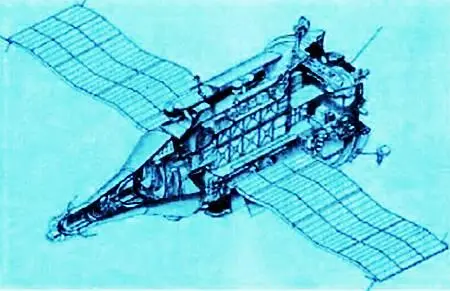

Общий вид военной орбитальной станции « Алмаз».

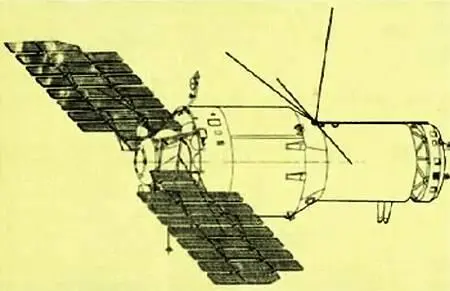

Схема транспортного корабля снабжения.

Впрочем, кое-какой полезный опыт полет все-таки дал.

Экипажу вновь пришлось стыковаться вручную. И конструкторы поняли: «Иглу» придется доводить до ума. Расширилась и работа психологов. Они стали большее внимание обращать на психологическую совместимость экипажей во время тренировок их на Земле. Правда, в головы конструкторов закрались подозрения, что возможной причиной ненормального психологического климата на борту стали токсины, выделяемые внутренней обшивкой станции. Проверить это предстояло очередному экипажу.

Была подготовлена специальная газоанализирующая станция, а космонавтам выдали противогазы.

14 октября 1976 года экипаж в составе командира подполковника Вячеслава Зудова и бортинженера подполковника-инженера Валерия Рождественского на корабле «Союз-23» успешно стартовал с космодрома Байконур. Но выполнить намеченную программу они так и не смогли. В который раз забарахлила аппаратура автоматической стыковки. А пока ее отключали, выяснилось, что топлива на ручное маневрирование уже не осталось.

В итоге космонавтам пришлось повернуть назад. Посадка проходила глубокой ночью при 20 градусах мороза и сильном ветре. Снежный буран отнес спускаемый аппарат к озеру Тенгиз, где он приводнился в 2 км от берега. Намокший парашют нарушил центровку, и аппарат перевернулся люком вниз.

Пришлось прибывшим спасателям прыгать с борта вертолета в ледяную воду, чтобы зацепить буксировочный трос за крюк аппарата. Грузоподъемность вертолета не позволила поднять его в воздух, пришлось волоком тащить по воде и прибрежной трясине несколько километров. Только утром экипаж удалось вызволить из аппарата и доставить на базу.

А программу полета пришлось выполнять дублерам — Виктору Горбатко и Юрию Глазкову, стартовавшим 7 февраля 1977 года на «Союзе -24». Они благополучно совершили стыковку и переход на борт орбитальной станции. А еще через некоторое время доложили, что никаких токсинов им обнаружить не удалось. Правда, экипаж на всякий случай произвел замену атмосферы на станции и 25 февраля благополучно возвратился на Землю. На следующий день от станции отделилась возвращаемая капсула, а сама станция продолжила полет в автоматическом режиме.

К следующему полету готовились два экипажа: Анатолий Березовой и Михаил Лисун; Владимир Козельский и Владимир Преображенский. Но тут выяснилось, что, как доложил конструктор НПО «Энергия» В.П. Глушко, все корабли, выделенные для экспедиции, использованы. В итоге «Алмаз-3» в августе 1977 года был затоплен.

По плану собирались послать в космос еще и четвертую станцию. Но, подсчитав затраты и увидев, что толк от этой затеи невелик, программу решили закрыть. На этом эпопея «Алмазов» по существу и закончилась.

Правда, в 1985 году Генеральному конструктору НПО «Машиностроение» Г.А. Ефремову, которому по наследству досталась военная программа, удалось обосновать необходимость посылки в космос нового поколения «Алмазов» в беспилотном варианте. Один из них — «Алмаз-Т» («Космос-1870») был запущен на орбиту. И успешно проработал в течение двух лет, ведя радиолокационную съемку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: