А. Плешанов-Остоя - Гид по истории России. Выпуск 1. Что было до Рюрика

- Название:Гид по истории России. Выпуск 1. Что было до Рюрика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентТура9db827db-d190-11e5-aa7c-0cc47a1952f2

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Плешанов-Остоя - Гид по истории России. Выпуск 1. Что было до Рюрика краткое содержание

Историю Руси обычно принято вести от «призвания варягов». О том же, что было до того, как Рюрик пришел «володеть нами», в учебниках говорится редко. Тем не менее наличие государственности на Руси и «до Рюрика» подтверждает обилие фактов.

Первый выпуск «Гида по истории России» посвящен «дорюриковской эре». Вы узнаете главные тайны истории славян, куда пропали скифы, кто основал Великий Новгород, кровь каких народов течет в русских людях, почему мы называем себя «русскими» и многое другое.

В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.

Гид по истории России. Выпуск 1. Что было до Рюрика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По словам историка И. Манюхина, смешавшись с поволжскими племенами, они образовали древнесаамскую историческую общность из трех родственных культур: позднекаргопольской в Белозерье, Каргополье и Юго-Восточной Карелии, лууконсаари – в Восточной Финляндии и Западной Карелии, кьельмо и «арктической», в северной Карелии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Кольском полуострове.

Вместе с этим возникает саамский язык и складывается физический облик лопарей (русское обозначение саамов), который присущ этим народам и сегодня – низкий рост, широко посаженные голубые глаза и светлые волосы.

Вероятно, первое письменное упоминание о саамах относится к 325 году до нашей эры и встречается у древнегреческого историка Пифея, упоминавшего о неком народе «фенни» (finoi). Впоследствии, о них же писал Тацит в I веке нашей эры, рассказывая о диком народе фениев, живущем в районе Ладожского озера. Сегодня саамы проживают в России на территории Мурманской области в статусе коренного населения.

Народы дагестана

На территории Дагестана, где находят остатки поселения людей, датируемые вплоть до 6 тысячелетия до нашей эры, многие народы могут похвастаться своим древним происхождением. Особенно это относится к народам кавкасионского типа – даргинцам, лакцам. По мнению историка В. Алексеева, кавкасионская группа сложилась на той же территории, что она занимает и теперь на основе древнейшего местного населения позднего каменного века.

Вайнахи

Вайнахские народы, к коим относятся чеченцы («нохчи») и ингуши («галгаи»), равно как и многие народы Дагестана, относятся к древнему кавкасионскому антропологическому типы, как говорил еще советский антрополог проф. Дебец, «самому кавказскому из всех кавказских». Их корни стоит искать в куро-аракской археологической культуре, обитавшей на территории Северного Кавказа в IV начале III тысячелетия до нашей эры, а также в майкопской культуре, заселившей в этот же период предгорья Северного Кавказа.

Упоминания о вайнахах в письменных источниках встречаются впервые у Страбона, который в своей «Географии» упоминает неких «гаргареи», проживавших в малых предгорьях и равнинах Центрального Кавказа.

В средневековье на формирование вайнахских народов сильное влияние оказало государство Алания в предгорьях Северного Кавказа, павшее в XIII веке под копытами монгольской конницы.

Юкагиры

Малочисленный сибирский народ Юкагиры («люди мерзлоты» или «дальние люди») можно назвать самым древним на территории России. По словам историка А. Окладникова, этот этнос выделился еще в каменном веке, примерно в VII тысячелетии до нашей эры на востоке от Енисея.

Антропологи считают, что этот народ, генетически изолированный от своих ближайших соседей (тунгусов), представляет собой древнейший пласт автохтонного населения полярной Сибири. Об их архаичности свидетельствует и долго сохранявшийся обычай матрилокального брака, когда после замужества муж проживает на территории жены.

Вплоть до XIX века многочисленные племена юкагиров (алаи, анаулы, когимэ, лавренцы и другие) занимали обширную территорию от реки Лены до устья реки Анадырь. В XIX веке их численность начала существенно сокращаться вследствие эпидемий и междоусобиц. Часть племен была ассимилирована якутами, эвенами и русскими. Согласно переписи населения 2002 года, численность юкагиров сократилась до 1509 человек.

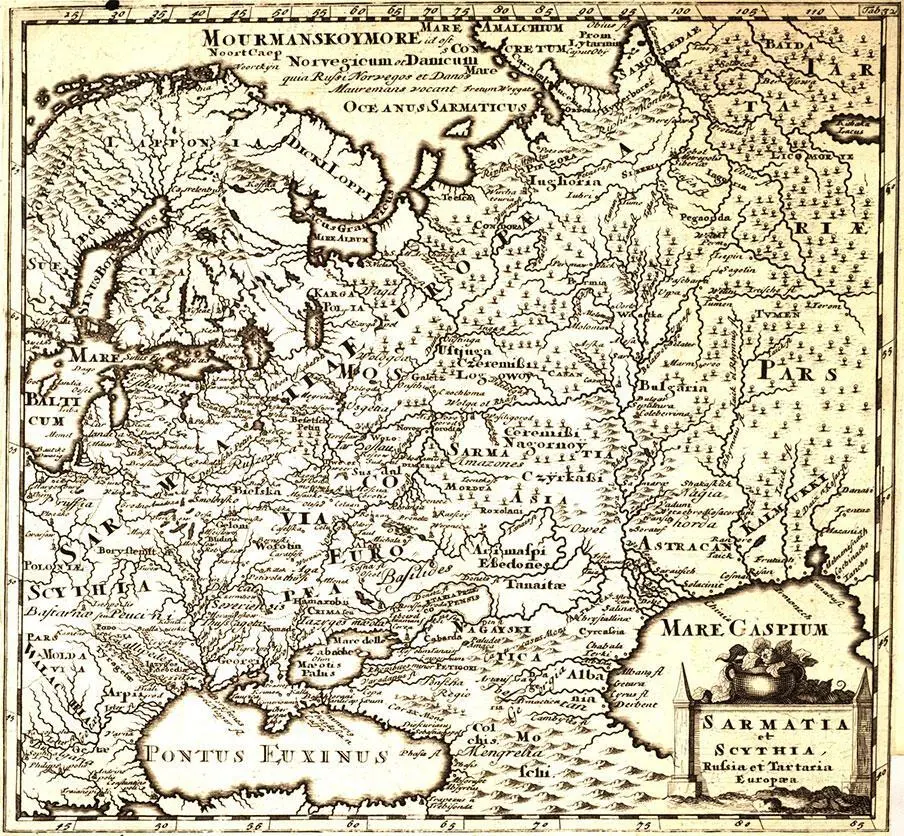

Сарматы: всадники с длинными черепами

Геродот называл сарматов «ящероголовыми». Ломоносов считал, что от них произошли славяне, а польская шляхта называла себя их прямыми потомками. Русским девушкам в наследство от сарматов достались кокошники.

Ящероголовые или ошибка?

Происхождение названия сарматов покрыто глубокой тайной. Считается, что первый раз о них упомянул Геродот в V веке до нашей эры, назвав племена кочевников к востоку от Танаиса савроматами, что в переводе с греческого означает ящероголовые.

Два века спустя на той же территории у античных географов появляются сарматы. Ошибка ли переписчика привела к изменению названия или имелись в виду два разных племени – неизвестно. Однако в силу тождества территории принято считать савроматов Геродота сарматами.

В I веке до нашей эры греческий географ Страбон упоминает после сарматов несколько племен, наиболее известными из которых были роксоланы. Их название переводится из иранских языков как белые аланы. Их-то позднее и принял Ломоносов за предков русов.

Сарматы, аланы, роксоланы, аорсы…

На исторической арене сарматы появляются в III веке до нашей эры, когда они напали и вытеснили из причерноморских степей скифов. До этого времени мы находим только отрывочные упоминания о сарматах на восточной границе Скифии, однако археологические свидетельства подтверждают их движение с южного Урала. В северном Причерноморье сарматы на протяжении четырех столетий (до II века нашей эры), занимали главенствующее положение, вытеснив оттуда других кочевников.

Сарматы, вероятно, не были никогда одним народом и представляли из себя группу разноэтничных, в первую очередь ираноязычных племен. Сарматы, аланы, роксоланы, аорсы – такие названия давались римскими писателями разным кочевникам, жившим севернее Черного моря, время от времени тревожившим балканские владения римлян. К сожалению, римляне и греки, из произведений которых мы черпаем почти все известные данные о сарматах, не описывали их подробно. Более многочисленны археологические свидетельства, но и они не могут ответить на все вопросы.

Женщинам – кокошники

В сарматских погребениях, и что важно, не только в них, археологи иногда находят черепа с удлиненной задней частью. Некоторые специалисты предполагают, что речь может идти об обычае искусственной деформации черепа, когда новорожденному ребенку перетягивали голову повязкой. На территориях северного Причерноморья, Кубани и Северного Кавказа такой обычай наблюдался с XXII по VII–VI века до нашей эры.

«Сарматский ритуал» постепенно исчез с территории России вместе с самими сарматами, но остался запечатленным в народном костюме, в частности, в кокошнике. После наступает перерыв, и вновь удлиненные черепа начинают находить с III века до нашей эры. Это время совпадает с активностью сарматов в регионе, однако неясно, связаны ли эти факты между собой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: