Е. Прочко - Бронетранспортер БТР-152

- Название:Бронетранспортер БТР-152

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Е. Прочко - Бронетранспортер БТР-152 краткое содержание

Летом 1946 года ЗИС получил техническое задание на колесный трехосный бронетранспортер «объект 140» с полной массой до 8,5 т, способный перевозить десант из 15—20 человек, защищенный противопульной броней и вооруженный одним станковым пулеметом. Конструкторы ЗИСа, перегруженные работами по освоению новых моделей, тем не менее, взялись за это специальное задание. Оно вполне просматривалось логически и даже исторически, если вспомнить довоенные работы ЗИСа по тяжелым трехосным бронеавтомобилям БА-5, и особенно БА-11.

Работа над машиной «140» началась в ноябре 1946 года в сравнительно небольшом спецотделе КЭО ЗИС под руководством главного конструктора завода кандидата технических наук Б.М.Фиттермана (1910—1991). По своим более поздним признаниям, он любил такие необычные и сложные, но очень интересные задания, а за годы войны приобрел и опыт их решения, участвуя в создании разнообразной боевой техники: пистолетов-пулеметов, минометов, бронетранспортеров и артиллерийских тягачей.

Проектируемый БТР получил заводское обозначение ЗИС-152, его шасси— ЗИС-123, бронекорпус, установка вооружения, система связи — ЗИС-100. В шасси была заложена классическая трехосная схема.

Приложение к журналу «МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР»

Бронетранспортер БТР-152 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Б.М.Фиттерман — главный конструктор ЗИСа в 1943—1950 гг.

БТР-152

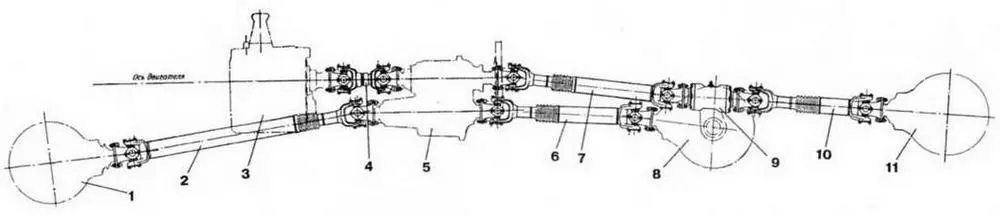

Необходимое по компоновке сокращение базы на 385 мм, по сравнению с ЗИС-151, создало затруднение с размещением карданных валов — при уменьшении их длины недопустимо увеличивались углы в шарнирах при максимальных перекосах мостов. Пришлось пожертвовать самым благополучным из них — между КП и раздаточной коробкой, сократив его до предела (220 мм между центрами), а остальные с трудом сбалансировать по предельным углам отклонений. Хотя силовые агрегаты трансмиссии БТР практически без изменений были заимствованы у ЗИС-151, балки ведущих мостов ввиду значительного роста скорости движения и соответственно ударных нагрузок, значительно усилили[* Через 5 — 7 лет этот опыт весьма пригодился заводу при создании более подвижных на бездорожье трехосных грузовых автомобилей общего назначения: ЗИС-121В, ЗИС-126, ЗИС-157, ЗИЛ-165, где тоже в первую очередь возникли проблемы с мостами.]. Так как будущая машина предназначалась для движения с повышенными скоростями по резко пересеченной местности, то главное внимание уделили ходовой части: подвеске, шинам, рулевому управлению. В переднюю подвеску закладывались удлиненные рессоры с большим динамическим ходом, снабженные мощными гидроамортизаторами (в основе — от ЗИС-110). Обычно долговечность рессор определялась поломкой витых ушек их соединения с рамой. На БТР впервые применили, правда, тоже не сразу, более надежные кованые ушки (по типу "Уайт"), крепившиеся болтами и стремянками к коренному листу, не имевшему ослабляющих его загибов. Через много лет, убедившись в высокой работоспособности этого соединения и не найдя иной альтернативы, его использовали в рессорах грузовика ЗИЛ-130.

Свободный задний конец передней рессоры был выполнен скользящим, что также повысило надежность соединения и придало характеристике подвески некоторую нелинейность, весьма желательную для повышения плавности хода. Результатом стал рост средних скоростей движения по грунту почти вдвое — до 60 — 70 км/ч — рекордный результат для трехосных автомобилей. Балансирную подвеску задней тележки практически полностью взяли от ЗИС-151 и, к сожалению, она унаследовала все ее слабые места — подшипники качения опор, их уплотнения, шарниры головок реактивных тяг. Вполне терпимые на "Студебекере", они оказались недолговечными на отечественных более тяжелых машинах, тем более, в наших дорожных условиях. Зато тормоза с пневмоприводом были отменными, не сравнить со "Студебекером".

Схема карданной передачи бронетранспортера: 1 —передний мост: 2 — карданный вал привода переднего моста; 3—коробка передач; 4 — промежуточный (основной) карданный вал; 5 — раздаточная коробка; б — карданный вал привода среднего моста; 7, 10 — карданные валы привода заднего моста; 8 — средний мост; 9 — опора промежуточного вала привода заднего моста; II—задний мост

Бронетранспортеры БТР-152 проходят по Красной площади. Жалюзи радиаторов закрыты по- боевому. У второй, третьей и т.д. машин откинуты верхние створки правых броневых дверей — так было легче визуально контролировать равнение в шеренге. Москва, 7 ноября 1954 года

В конструкцию БТР сразу же было заложено применение односкатных шин увеличенного сечения с развитыми грунтозацепами размерами 9,00 — 20' (от ЗИС-150), десятислойных, сравнительно низкого давления, с универсальным рисунком протектора "Вездеход" ("елка"), с единой для всех мостов колеей 1660 мм (можно было и шире). Это было смелое и перспективное решение. Преимущества такой схемы — заметное снижение сопротивления качению колес большего диаметра (уменьшение "угла атаки"). Отсюда резкое увеличение проходимости по слабым грунтам, лучшее уплотнение колеи и меньшая работа, затраченная на ее образование (задние колеса идут по колее передних), повышение клиренса под мостами. Как следствие — рост средних скоростей движения по местности. Но в то время это было не для всех очевидным. Основной армейский заказчик, очарованный проходимостью "Студебекера" (естественно, по сравнению с обычными отечественными неполноприводными автомобилями и, если честно, не такой уж высокой абсолютно — не намного лучше ЗИС-151-2) с его двухскатной задней тележкой, упорно стоял за двухскатные задние колеса ("Чем больше гребущих колес, тем лучше!"). Похоже, военными не принимались во внимание такие негативные, но реальные явления, как "бульдозерный эффект", забивание рисунка протектора густой грязью (при двухскатных шинах — особенно частого), увеличенное сопротивление качению колес небольшого диаметра, к тому же вынужденных разрушать переднюю колею и прокладывать новую.

А ведь к тому времени уже имелся богатый мировой опыт повышения проходимости колесных машин, особенно у англичан, достаточно натерпевшихся от сыпучих песков Сахары. Они исповедовали на большинстве своих армейских автомобилей односкатную и однорядную ошиновку с колесами предельно больших (по условиям компоновки) диаметров с развитыми рисунками протекторов (для сыпучих грунтов — "прямая елка"). Первыми у нас хорошо это поняли и учли в своей работе на Горьковском автозаводе, построив именно по такой схеме в 1943—1944 годах двухосные и трехосные вездеходы ГАЗ-63 и ГАЗ-ЗЗ.

В 1945 году получил ошеломляющие для многих результаты НАТИ, поставив обычный "Студебекер" на одинарные шины 9,75—18" (вместо 7,50—20", двухскатных сзади) с единой для всех колес колеей. При одновременном испытании по снегу и весенней грязи средняя скорость на этих шинах в 1,67—2,35 раза превышала таковую у обычного "Студебекера" при почти двойном уменьшении расхода топлива и при гораздо более высокой проходимости на слабых грунтах. Конкретные заказчики БТР — танкисты, технически более грамотные, чем общевойсковики, видимо, знали об этих результатах, поэтому и не возражали сразу поставить будущую машину на одноколейный и односкатный ход. Более того, в ТТТ они указали на желательность применения шин большого сечения и повышенной эластичности с регулируемым внутренним давлением воздуха, способным понижаться с 3,5 до 0,5 кгс/см², как на трехосной американской амфибии GMC DUCK-353. Было уже известно, что при использовании шин увеличенного сечения со сниженным в несколько раз внутренним давлением проходимость на мягких и топких грунтах резко возрастала. Эта система могла помочь и в решении задачи повышения пулестойкости шин, весьма актуальной для БТР. Компрессор чаще всего был способен восполнять утечку воздуха через пробоины или хотя бы не позволять ей быть мгновенной. Но в то время еще не имелось отечественных шин с регулируемым давлением и мягкими, но прочными боковинами, способными длительно работать с большими деформациями; не все было ясно и с системой подачи к ним на ходу воздуха. Такие работы были проведены только к 1950 году в Днепропетровске, для амфибии ДАЗ-485.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Барятинский - Русские бронетранспортеры [От БТР-40 до «Бумеранга»]](/books/1079069/mihail-baryatinskij-russkie-bronetransportery-ot-btr-40-do-bumeranga.webp)