Е. Прочко - Артиллерийские тягачи Красной Армии

- Название:Артиллерийские тягачи Красной Армии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2002

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Е. Прочко - Артиллерийские тягачи Красной Армии краткое содержание

По мере модернизации большинства артиллерийских орудий старых марок и создания новых образцов, уже оборудованных рессорами, а в ряде случаев — и пневматическими шинами, встал вопрос об ускоренном переходе с конной тяги на механическую. Не случайно в постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) от 15 июля 1929 года «О состоянии обороны страны» говорилось не только о модернизации артиллерии, но и о переводе ее на механическую тягу. Целенаправленная же работа по созданию новых типов отечественных артиллерийских тягачей стала возможна после принятия 22 марта 1934 года постановления Совета Труда и Обороны СНК СССР «О системе артиллерийского вооружения РККА на вторую пятилетку». В ходе выполнения данного решения и были построены все машины, о которых пойдет речь ниже.

Приложение к журналу «МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР»

Артиллерийские тягачи Красной Армии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К концу войны в действующей армии еще находилось 568 машин (потери с 1 сентября 1942 года составили всего 56 единиц). До наших дней не уцелело ни одного «Коминтерна», хотя в музее НИИ-21 такой тягач сохранялся до 1967 года.

Тягач «Ворошиловец»

Появление в артиллерии Красной Армии в середине 30-х годов орудий большой и особо большой мощности (калибров от 152 до 305 мм) потребовало создания для них большого тягача с лебедкой, способного развивать тяговое усилие не менее 12 тс и передвигаться с прицепом массой 20 т со скоростью до 30 км/ч. Одновременно принятие на вооружение РККА новых средних и тяжелых танков массой до 28 т выявило необходимость и в мощном аварийном тягаче для их эвакуации, сопоставимом с ними по мощности двигателя и массе.

Эти соображения и легли в основу совместного задания ГАУ и ГАБТУ на новый тяжелый тягач с танковым двигателем, выданного в 1935 году Харьковскому паровозостроительному заводу имени Коминтерна (со второй половины 1936 года — завод №183). К проектированию его приступили летом того же года. Над разработкой этого, безусловно, выдающегося, ставшего потом знаменитым тягача, названного «Ворошиловец», трудился большой коллектив конструкторов тракторного отдела «200»: компоновку вел Д.М.Иванов; моторную группу — П.Е.Либенко и И.3.Ставцев; трансмиссию — В.М.Кричевский, С.3.Сидельников и В.П.Каплин; ходовую часть — П.Г.Ефременко и А.И.Автомонов; вспомогательное оборудование — И.В.Дудко и Ю.С.Миронов. Общее руководство осуществляли главный конструктор Н.Г.Зубарев и его заместитель Д.Ф.Бобров. Работали быстро и много, часто сверхурочно, и к концу года, буквально за несколько месяцев вся техдокументация была готова.

В основу конструкции заложили опытный быстроходный танковый дизель БД-2 (400 л.с.) — двенадцатицилиндровый, V-образный, четырехтактный, с непосредственным впрыском; корпусные детали изготавливались из алюминиевых сплавов. Одновременно в его доработке принимал участие отдел «400» завода под руководством К.Ф.Челпана. В 1936 году два образца сверхтягача были построены и в течение двух лет проходили заводские и полигонные испытания. В марте 1937-го один из них совершил без поломок пробег в Москву и обратно. Его показали в Кремле, среди присутствующих находился и нарком обороны маршал К.Е.Ворошилов. Машина произвела большое впечатление и получила одобрение.

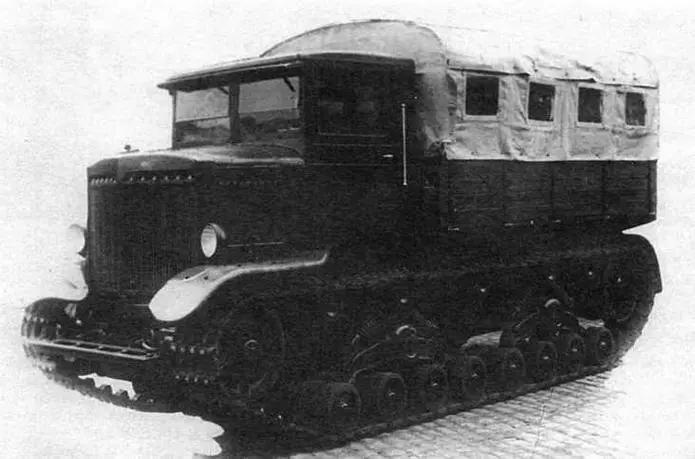

Серийный тягач «Ворошиловец»

Тягач во время движения по пересеченной местности

Летом 1938 года на ней прошел официальные испытания и новый танковый дизель, получивший в дефорсированной модификации для тягача индекс В-2В. Он продемонстрировал достаточную надежность, требуемую работоспособность и высокую экономичность, легко запускался при положительных температурах и устойчиво работал на переменных режимах. Так было положено начало широкому применению быстроходных и легких транспортных дизелей типа В-2 на средних и тяжелых тягачах, продолжавшемуся свыше 40 лет.

«Ворошиловец»

Тягач «Ворошиловец» преодолевает вброд водную преграду

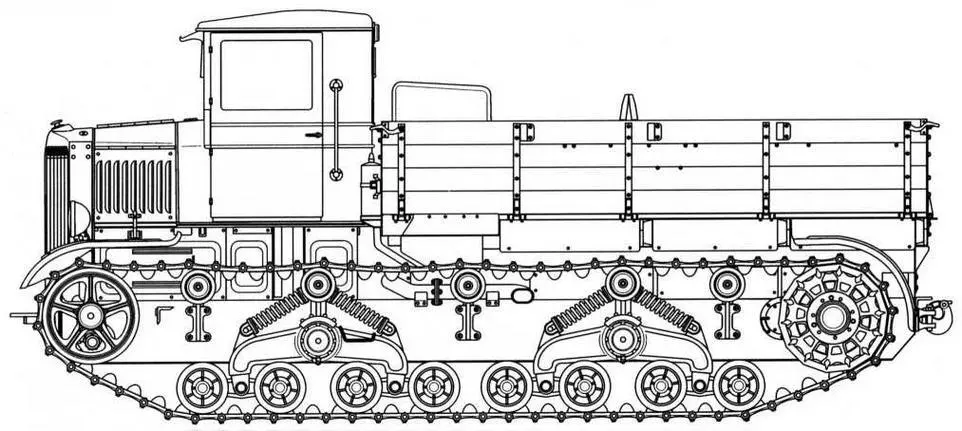

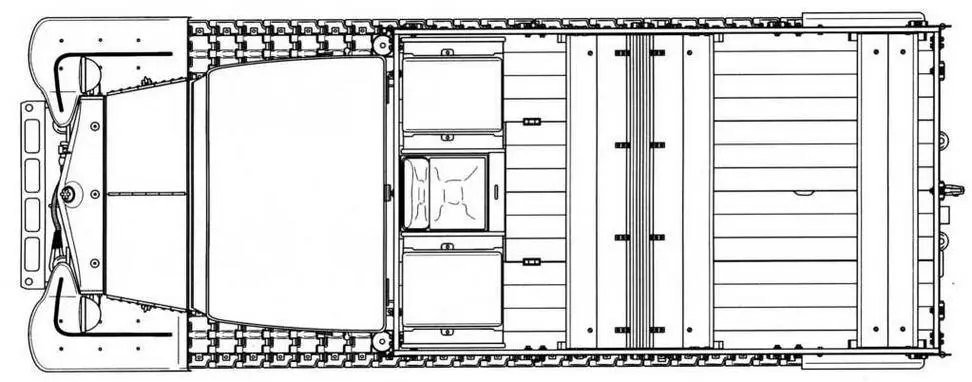

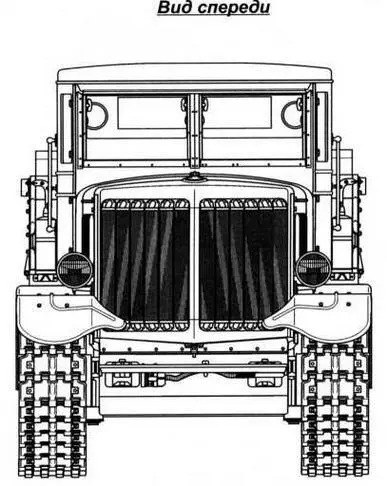

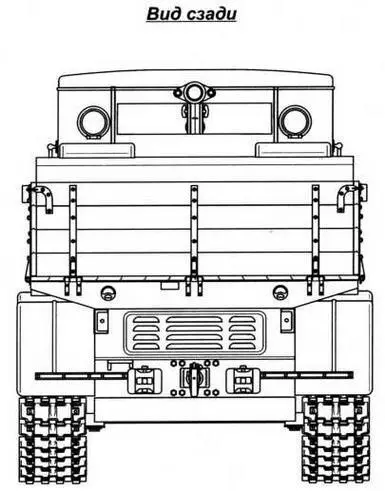

Тягач «Ворошиловец» имел нормальную компоновку с передним низким расположением двигателя, последовательно за ним — агрегатов трансмиссии, лебедки и привода задних ведущих звездочек. Умеренная высота двигателя позволила рационально разместить его под полом кабины — позже такую компоновку стали применять и на других тягачах. Через боковины выступающей вперед части капота, а также через люки в кабине был возможен доступ к обслуживающим системам. Дизель имел четыре воздушно-масляных фильтра (два из них — в кабине), основную систему запуска от двух электростартеров по 6 л.с. и дублирующую — пневматическую, авиационного типа, сжатым до 150 атм воздухом из баллона. При температуре воздуха свыше 0 °С для устойчивого запуска было достаточно минимального давления воздуха 40 — 50 атм. К сожалению, при низких температурах требовался, как и для многих других дизелей, длительный предпусковой подогрев. Радиатор набирался из 12 съемных трубчатых секций (взаимозаменяемых с устанавливаемыми на тягаче «Коминтерн»), а шестилопастный вентилятор имел ременный привод, одновременно демпфирующий крутильные колебания двигателя. Система смазки с «сухим» картером и отдельным маслобаком не ограничивала предельный угол подъема и крена машины. Применение дизельного двигателя сделало неизбежной установку мощного маслорадиатора. Главный фрикцион — многодисковый, сухой, танкового типа, с педальным управлением. Связанный с ним карданным валом мультипликатор удваивал число передач в трансмиссии, несколько разгружал ее (обе ступени — ускоряющие) и доводил общий силовой диапазон до 7,85. Впоследствии в мультипликатор вместо надвижных были введены шестерни постоянного зацепления с зубчатой муфтой, что значительно облегчало переключение передач, уменьшало износ и практически ликвидировало поломки узла. Четырехступенчатая коробка передач (по традиции ХПЗ — автомобильного типа) выполнялась в одном корпусе с конической парой и включала в себя многодисковые (сталь по стали) бортовые фрикционы с тормозами по типу танка БТ. В трансмиссии случались и поломки — конструкторы только приобретали опыт взаимодействия с необычайно мощным и жестким в работе дизельным двигателем.

Ходовая часть базировалась на восьми равнорасположенных сдвоенных опорных катках, сблокированных попарно в балансирные тележки с рычажно-пружинной уравнительной подвеской. Она давала хорошую плавность хода и более равномерное распределение нагрузки по гусенице, что благоприятно сказывалось на проходимости. Из-за смещения центра тяжести тягача назад при буксировке прицепов пружины задней тележки были сделаны более жесткими, чем передней. Резиновые бандажи на катках и направляющих колесах отражали скоростную направленность ходовой части тягача. Гусеница — мелкозвенчатая, танкового типа, с мелкими грунтозацепами — имела недостаточное сцепление с грунтом, особенно на обледенелой и заснеженной дороге, и плохо очищалась от грязи. Это было общей бедой всех довоенных быстроходных тягачей, когда еще не удавалось совместить требуемые скоростные качества и высокие тяговые свойства гусениц. Поэтому «Ворошиловец» в эксплуатации не мог полностью реализовать свою высокую мощность — сила тяги по сцеплению с грунтом не превышала 13 000 кгс при скорости движения 3,5 км/ч, хотя по двигателю могла бы достигать 16 900 кгс. Съемные добавочные почвозацепы (шпоры) поднимали тяговые свойства гусеницы, но через 50 км выходили из строя и требовали замены.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Поселягин - Командир Красной Армии: Командир Красной Армии. Офицер Красной Армии [сборник litres]](/books/1143289/vladimir-poselyagin-komandir-krasnoj-armii-komandi.webp)