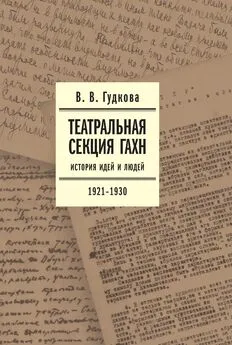

Виолетта Гудкова - Юрий Олеша и Всеволод Мейерхольд в работе над спектаклем «Список благодеяний»

- Название:Юрий Олеша и Всеволод Мейерхольд в работе над спектаклем «Список благодеяний»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-86793-166-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виолетта Гудкова - Юрий Олеша и Всеволод Мейерхольд в работе над спектаклем «Список благодеяний» краткое содержание

Работа над пьесой и спектаклем «Список благодеяний» Ю. Олеши и Вс. Мейерхольда пришлась на годы «великого перелома» (1929–1931). В книге рассказана история замысла Олеши и многочисленные цензурные приключения вещи, в результате которых смысл пьесы существенно изменился. Важнейшую часть книги составляют обнаруженные в архиве Олеши черновые варианты и ранняя редакция «Списка» (первоначально «Исповедь»), а также уникальные материалы архива Мейерхольда, дающие возможность оценить новаторство его режиссерской технологии. Публикуются также стенограммы общественных диспутов вокруг «Списка благодеяний», накал которых сравним со спорами в связи с «Днями Турбиных» М. А. Булгакова во МХАТе. Совместная работа двух замечательных художников позволяет автору коснуться ряда центральных мировоззренческих вопросов российской интеллигенции на рубеже эпох.

Юрий Олеша и Всеволод Мейерхольд в работе над спектаклем «Список благодеяний» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Новый перелом в искусстве российских художников наступает к середине 1920-х годов: с полотен исчезают лица людей. Мазки вместо лиц, неопределенность, марево, магма. Индивидуальность задавлена, на изображениях — человеческая масса, варево в котловане.

Схожие процессы идут в литературе.

В прозе — конец романа, «малая форма», осколочность сюжета. Нет героя, способного вынести на своих плечах большую форму. (Ср. Олеша: «Меня интересует вопрос об установившейся биографии. Раньше писатели имели установившуюся биографию героя. <���…> У нас нет законченных судеб» [679].) В 1924 году об исчерпанности прежних литературных форм размышляют теоретики и практики на заседаниях Комитета по изучению современной литературы при Разряде истории словесных искусств Российского института истории искусств. На том, что кончилась, отошла в прошлое большая форма, сходятся все: «Так называемые „большие полотна“ нынче рвутся на каждом вершке, — констатирует докладчик И. Груздев. — Каждое из течений современной прозы настолько износило свои конструктивные элементы, что никакой, даже самый благодарный материал на них более не задержится» [680]. Имеются в виду и традиционный реалистический бытовой роман, и сказовая форма, и орнаментальная проза [681]. Только что вышли в свет «Записки на манжетах» М. Булгакова, дневниковые заметки Горького, розановское «Уединенное», романы В. Шкловского «Сентиментальное путешествие» и «Zoo, или Письма не о любви», «Железный поток» А. Серафимовича.

«Сейчас фраза является элементом прозы в том смысле, в каком строка является элементом стиха. Прозу стали писать строчками. Строчки могут порознь оцениваться. Это дело рук XX века. Раньше элементом, единицей прозаической речи оказывался какой-то больший и, главное, качественно иной комплекс» [682]. Это пишет внимательная «формалистка» Лидия Гинзбург в 1927 году.

Какой видят реальность живописцы? Д. Штеренберг пишет картину «Старое» (1927): на голубом стылом фоне одинокая фигура крестьянина, в левом нижнем углу полотна — слабый, чахлый кустик. Появляются мрачные каменные лабиринты А. Тышлера («Сакко и Ванцетти»). «Сталин» Г. Рублева: на бьющем в глаза алом фоне хитрый улыбающийся кавказец в высоких мягких сапожках, поджав под себя ногу, сидит в кресле. У ног, изогнувшись как лук, — узкое длинное тело алой собаки. Знаменитые «Феномены» (1931) П. Челищева: огромное полотно, наполненное монстрами, уродцами. «Восстание» (1931) К. Редько: движущиеся к центру в геометрически выверенном марше фигуры на красно-коричневом ржавом фоне столь же геометрически выверенных, безжизненных зданий. В центре — шеренга узнаваемых вождей, от Ленина и Сталина до Бухарина, Крупской и Луначарского. Работы С. Никритина: «Прощание с мертвым» (1926) и «Суд народа» (1934) — тупоголовые каменнолицые фигуры, восседающие за столом, написанные все в тех же серо-ржавых тонах, будто издающие скрежет вместо человечьих звуков существа, и пр. Полотнами владеет застывшая статика. Все больше алой, красной, багровой краски на картинах. (Сосредоточенный седой Мейерхольд, лежащий на диване с раскрытой книгой, написанный П. Кончаловским (1938), — редкая и оттого запоминающаяся горизонталь среди многочисленных вздыбленных вертикалей прочих полотен.)

В начале 1930-х из неопределенности, смазанности начинают возникать лица, и эти новые, прежде не существовавшие лица отталкивающи: неподвижны, глухи, неколебимы. Определяет картину не лицо — субстанция, материал, масса.

Театр в России проходит тот же путь, что и живопись и литература. И когда в мейерхольдовском «Списке благодеяний» вместо «социальных масок» появляются лица, критиков возмущает, что они не те, которых ждали. Главными героями спектакля становятся не новые советские характеры, Федотов и Лахтин (о которых рецензенты разочарованно пишут, что это схемы, а не живые персонажи), а люди из «бывших»: эмигрант Татаров и актриса Гончарова, гамлетовский двойник.

«Когда я писал „Список благодеяний“, я строил пьесу, исходя из пародирования „Гамлета“. Я видел, как публика многого не понимала, потому что она не могла воспринять пародию, не зная, что пародируется. <���…> Я видел непонимание зрителя, недоумение, — сетовал позднее Олеша. — <���…> Надо сначала рассказать публике, что такое Гамлет. Об этом надо рассказывать в течение десяти лет» [683].

Но на протяжении многих последующих лет публике рассказывают совсем не о Гамлете.

Олеша выпускает последнюю книгу, тоненький сборник рассказов, и замолкает (точнее, пытается говорить не своим голосом) до 1956 года. Но он еще получит несколько лет для возвращения к настоящей писательской работе, хотя книгу «Ни дня без строчки» прочтут уже после смерти автора.

У Мейерхольда времени остается совсем немного.

16 июня 1931 года прекратились спектакли в здании на Садово-Триумфальной площади: должен был начаться ремонт запущенного театрального помещения. Вернуться туда Мейерхольду уже не пришлось. «Список благодеяний» стал последним спектаклем прежнего ГосТИМа.

Режиссер, лишенный сценической площадки, т. е., в сущности, — своего театра, работает, пусть и медленнее, реже выпуская спектакли. Его премьеры по-прежнему в центре внимания художественных кругов Москвы и Ленинграда. Фигура Мейерхольда занимает мысли и тех, кто не может числить себя в его союзниках. В дневнике Афиногенова в 1933 году появляется запись: «Ах, старый волк, матерый зверь. Ты отступаешь, не сознаваясь даже себе, ты дрожишь от холода, подставляя копну волос бурному ветру суровой зимы, ты потерял чувство дороги — мастер, ты гибнешь, засыпаемый снегом, величественный, негнущийся Мейерхольд» [684]. (По Москве даже распространяется слух, что он умирает от рака [685].)

В 1936 году начата дискуссия о формализме. Один из действующих литераторов в кулуарах писательского собрания заявляет: «Я считаю, что формализм — это основа будущего искусства. <���…> Единственное спасение в формальных исканиях. Вс. Иванов, Олеша и многие другие декламировали — это их спасение. Убежден, что так, как я, думают многие. Все знают, о чем нужно писать, но как писать, не знают, и, кроме того, трудно приспособиться» [686]. Кому-то приспособиться «трудно», а кому-то оказывается невозможным. В 30-е годы режиссер выпускает спектакли о судьбе, прощении, милосердии (с внезапно укрупнившейся устойчивой женской темой), от «Списка благодеяний» идет к «Даме с камелиями», «Пиковой даме», репетирует сейфуллинскую «Наташу». Звучат темы милости к падшим — и рока как расплаты, гибели как искупления. Вопреки всему Мейерхольд пытается сделать еще один шаг к утверждению малопозволительных к тому времени гуманистических ценностей: в параллель, в одни и те же репетиционные дни 1936 года, он готовит два спектакля: об обманутых революцией людях («Наташа») — и пушкинского «Бориса Годунова» с безмолвствующим в финале народом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: