Елена Гуро - Небесные верблюжата

- Название:Небесные верблюжата

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-6048670-1-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Гуро - Небесные верблюжата краткое содержание

Спустя 21 год после публикации избранных произведений, выходит третье издание (второе вышло в 2002 г.), исправленное, расширенное и дополненное.

В книгу вошли тексты из прижизненных сборников Е. Гуро «Шарманка» и «Осенний сон», а также знаменитые «Небесные верблюжата» и произведения, печатавшиеся в разные годы в журналах, альманахах и сборниках. Раздел «Приложение» включает в себя «Венок Елене Гуро: 1914–2022» – двенадцать стихотворных посвящений: от В. Каменского и А. Крученых до Е. Евтушенко и С. Бирюкова.

Книга публикуется к 145-летию со дня рождения Е. Г. Гуро.

Небесные верблюжата - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вскоре после смерти поэта, в сентябре 1913 года, вышел сборник «Трое» [31] ТР . Обложка и иллюстрации К. Малевича. В сборник вошло 19 поэтических и прозаических произведений Гуро, а также ноты М. Матюшина. Помимо положительных отзывов об этой книге (К. Малевича, Д. Бурлюка и др.), были и довольно нелицеприятные (правда, по большей части в отношении Крученых и Хлебникова). К примеру, В. Шершеневич писал в «Нижегородце»: «Покойная Елена Гуро представлена не лучшими вещами, хотя и то она на целую голову выше остальных двух. Перечитывая ее стихи и особенно прозу, приходится еще раз пожалеть о ранней кончине. Хлебников начинает соперничать с Бальмонтом в непроходимой безвкусице и никчемности своих литературных опытов. О Крученых лучше не говорить: даже стишки дяди Михея интереснее его рекламных выступлений. Гаерничать имеет право только талант» (Цит. по: Крусанов А. В . Русский авангард: 1907–1932 (Исторический обзор). В 3 т. Т. 1. Боевое десятилетие. Кн. 2. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 268).

, составленный из произведений Гуро, Хлебникова и Крученых. Он был задуман еще при жизни Елены Гуро и посвящен ее памяти. Название книги – не просто «голый» прием, оно отражало не отделенность Художников от мира, а указывало скорее на их отдельность, самодостаточность; неповторимость каждого из них при глубокой внутренней близости, душевном «сродстве»… Собственно, к этому и сводится матюшинское предисловие к сборнику, его попытка объяснения: «…Новая веселая весна за порогом: новое громадное качественное завоевание мира <���…>. Новая философия, психология, музыка, живопись, порознь почти неприемлемые для нормально-усталой современной души, – так радостно, так несбыточно поясняют и дополняют друг друга: так сладки встречи только для тех, кто все сжег за собою.

Но все эти победы – только средства. А цель – тот новый удивительный мир впереди, в котором д а ж е в е щ и в о с – к р е с н у т. И если одни завоевывают его, – или хотя бы дороги к нему, – другие уже видят его, как в откровении, почти живут в нем. Такая была Ел<���ена> Гуро. Таким, почти осязаемым, – уже своим, уже выстраданным, – кажется мир в ее неоконченной книге “Бедный Рыцарь”. Душа ее была слишком нежна, чтобы ломать, слишком велика и благостна, чтобы враждовать даже с прошлым, и так прозрачна, что с легкостью проходила через самые уплотненные явления мира, самые грубые наросты установленного со своей тихой свечечкой большого грядущего света. Ее саму, может быть, мало стесняли старые формы, но в молодом напоре “новых” она сразу узнала свое и не ошиблась. И если для многих связь ее с ними была каким-то печальным недоразумением. то потому только, что они п о н я л и н и е е, н и и х» [32] Разрядка М. Матюшина.

.

Они, потомки тех самых «дыромоляйцев», по выражению Алексея Крученых, которые «убили душу» [33] «Душегубство творки Е. Гуро» // Крученых А., Клюн И., Малевич К . Тайные пороки академиков, М., 1916. (см. также: Kruchenych . Selected works. Munchen, 1973. С. 183–190).

Елены Гуро, до сих пор остаются и слепы, и глухи. И это несмотря на то что в разных странах мира проводятся международные конференции, посвященные творчеству Гуро, защищаются диссертации, издаются монографии ведущих гуроведов… В отечественной и зарубежной критике прослеживается довольно отчетливая тенденция, направленная на то, чтобы представить ее поэтом, стоящим вне футуризма, не имеющим с ним практически ничего общего.

Попытки убрать реальный контекст ее литературного бытования естественным образом приводят к вопросу о том, куда же, в таком случае, следует отнести Елену Гуро, к какому направлению или течению? Мнения специалистов на этот счет, мягко говоря, расходятся. Так, К. Бьорнагер Йенсен считал, что произведения Гуро – связующее звено между символизмом и футуризмом [34] Bjornager Jensen Kield. Russian Futurizm, urbanizm and Elena Guro. Arcona: Arhus-Denmark, 1977.

. Другие зарубежные исследователи с завидным упорством доказывали, что Елена Генриховна – типичная модернистка. Николай Гумилев в рецензии на «Садок судей II» обозначил ее близость к неоимпрессионистам [35] Гумилев Н. «Садок судей II». // Гиперборей. 1913. № 29.

. Доходило до курьезов. Поэт и критик А. Ростиславов в своем некрологе объявлял творчество Гуро «импрессионистическим реализмом», тогда как В. Брюсов авторитетно заявлял о близости ее стихов к «реальному импрессионизму» [36] Брюсов В. Год русской поэзии (апр. 1913 – апр. 1914) // Русская мысль. 1914. № 5–7.

.

Вероятно, каждый из ярлыков, приклеиваемых к имени Елены Гуро, что-то реально отражал и, несомненно, о чем-то свидетельствовал. Действительно, невозможно не учитывать перекличек произведений поэта с творчеством Б. Зайцева, А. Ремизова (известно, что Гуро высоко ставила его «Посолонь»), – как нельзя и анализировать ее творения, ни разу не произнеся магическое слово «импрессионизм». Было бы также странным не слышать отголосков драматургии и прозы Гуро в пьесах А. Блока и «симфониях» А. Белого.

В то же время, представляются совершенно неверными попытки иных критиков рассматривать ее творчество вне футуристически-дружеского окружения. Невооруженным глазом можно обнаружить следы влияния поэзии Гуро в ранних «урбанистических» стихах Маяковского; отражение «Шарманки» –

в поэзии и прозе В. Каменского; этой и других ее книг – в произведениях В. Хлебникова (хотя здесь правильнее, наверное, говорить о взаимовлиянии и близости творческих устремлений). Точек соприкосновения с подлинными новаторами, представителями нового искусства при углубленном изучении ее произведений обнаруживается гораздо больше, чем может показаться при первом знакомстве с этой «чудно-безумной душой»…

Вероятно, пройдет еще не один год (десяток лет?), прежде чем станут общим местом слова о том, что Елена Гуро – один из выдающихся поэтов начала ХХ века, самобытная, удивительно органичная и цельная личность, оказавшая несомненное влияние на целую плеяду литераторов и художников своего времени и следующих поколений «творцов будущих знаков».

А пока хорошо бы всем нам – сирым и убогим, богатым и счастливым, мудрецам и недоумкам, – хотя бы попытаться понять и принять чистые и честные слова, прислушаться к тихому голосу поэта, силу которого переоценить невозможно:

«Творите, чтобы было для чего рождаться вашему будущему, и оно само родится. Жизнь никогда не дана извне» (Елена Гуро).

Арсен Мирзаев

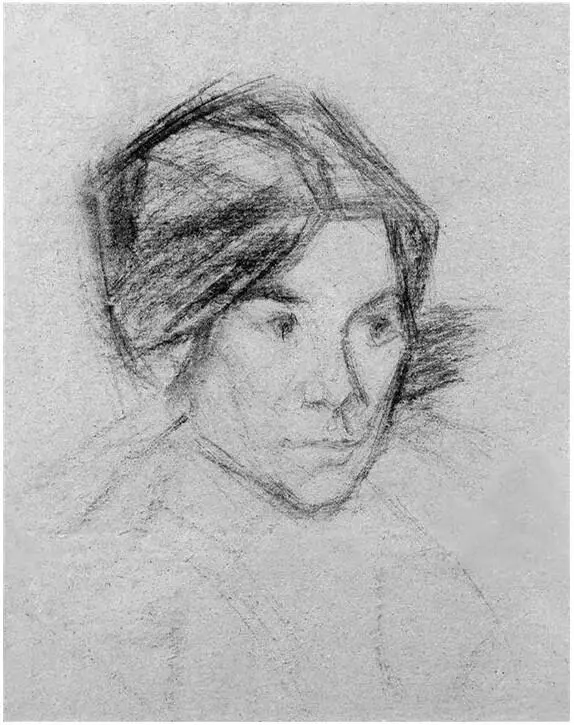

Михаил Матюшин. Портрет Елены Гуро. Конец 1900-х гг. Рисунок. 38,5 × 30,3

Из книги «Шарманка» (1909)

В парке

Голубенькие незабудки вылупились прямо из неба. Из тенистой травы – белый ландыш. Но из напряженной зари весенней – сиреневая перелеска; потому такая ранняя, почти мокрая от дождя. Так же вылупилось сегодня и розовое утро из черных елок.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Елена Осокина - Небесная голубизна ангельских одежд [litres]](/books/1143543/elena-osokina-nebesnaya-golubizna-angelskih-odezhd.webp)