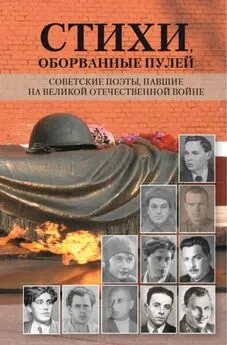

Коллективный сборник - Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне

- Название:Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Академический проект

- Год:2005

- Город:СПб.

- ISBN:5-7331-0320-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллективный сборник - Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне краткое содержание

Книга представляет собой самое полное из изданных до сих пор собрание стихотворений поэтов, погибших во время Великой Отечественной войны. Она содержит произведения более шестидесяти авторов, при этом многие из них прежде никогда не включались в подобные антологии. Антология объединяет поэтов, погибших в первые дни войны и накануне победы, в ленинградской блокаде и во вражеском застенке. Многие из них не были и не собирались становиться профессиональными поэтами, но и их порой неумелые голоса становятся неотъемлемой частью трагического и яркого хора поколения, почти поголовно уничтоженного войной. В то же время немало участников сборника к началу войны были уже вполне сформировавшимися поэтами и их стихи по праву вошли в золотой фонд советской поэзии 1930-1940-х годов. Перед нами предстает уникальный портрет поколения, спасшего страну и мир.

Многие тексты, опубликованные ранее в сборниках и в периодической печати и искаженные по цензурным соображениям, впервые печатаются по достоверным источникам без исправлений и изъятий. Использованы материалы личных архивов.

Книга подробно прокомментирована, снабжена биографическими справками о каждом из авторов. Вступительная статья обстоятельно и без идеологической предубежденности анализирует литературные и исторические аспекты поэзии тех, кого объединяет не только смерть в годы войны, но и глубочайшая общность нравственной, жизненной позиции, несмотря на все идейные и биографические различия.

Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Мы съехались со всех концов страны в Литературный институт имени Горького, — вспоминал М. Луконин в одном ряду павших и живых. — Сергей Смирнов из Рыбинска, Яшин из Вологды. Кульчицкий из Харькова, Михаил Львов с Урала, Майоров из Иванова, Платон Воронько из Киева. Потом из другого института перешли Наровчатов, Слуцкий, Самойлов. Осенью 1939 года я привез из Волгограда Николая Отраду. Ходил с нами добрый и большой Арон Копштейн. Коридоры гудели от стихов, стихи звучали в пригородных вагонах, когда мы возвращались в общежитие. Мы бушевали на семинарах Луговского, Сельвинского, Асеева и Кирсанова, сами уже выступали на вечерах и уже затевали принципиальные битвы между собой» [19] Луконин М. Незабываемый друг // Сквозь время: Стихи поэтов и воспоминания о них., 1964. С. 207-208.

.

В этих битвах определялись поэтические ориентиры и формировалась эстетика поколения. «Однажды в крошечной прокуренной насквозь комнатке за кухней — у Павла Когана — мы говорили об учителях. Их оказалось множество — Пушкин, Некрасов, Тютчев, Баратынский, Денис Давыдов, Блок, Маяковский, Хлебников, Багрицкий, Тихонов, Сельвинский. Называли и Байрона, и Шекспира, и Киплинга. Кто-то назвал даже Рембо, хотя он явно ни на кого не влиял. Ради интереса решили провести голосование — каждый должен был вписать десять имен поэтов, наиболее на него повлиявших. Одно из первых мест занял Маяковский. На последнем оказался – Шекспир» [20] Самойлов Д. Поколение сорокового года // Там же. С. 67.

.

Круг тех, кто «влиял», тех, у кого они учились, тех, кто становился героями их стихов, — чрезвычайно велик. На писательском съезде, как мы помним, шла жесткая селекция: Маяковского противопоставляли Пастернаку. Есенина и Гумилева называли врагами, опальную Ахматову, кажется, и вовсе не вспомнил ни одни человек: будто и не было в советской литературе такого поэта. Поколение сорокового года шло здесь не в ногу со временем, его отношение к традиции отличалось широтой и непредвзятостью.

Запись из дневника М. Кульчицкого, 1 апреля 1937 года: «Есенин: “глотка перерезана зари”. Это голодно и крепко. Но лучше стихи сравнивать с кораблями. Бриг Киплинга, галера Гумилева, бригантина Грина, дубок Багрицкого, дачная лодка с балдахином Ахматовой, челн Хлебникова» [21] Живой голос времени: (Страницы дневника и писем М. Кульчицкого) // Вопросы литературы. 1967. № 10.

. А на других страницах вспоминаются Пушкин и Чехов, Гоголь и Горький.

Кульчицкий почти одновременно сочиняет стихи о Маяковском и Хлебникове, находя в каждом близкое себе: в первом — революционный пафос, предчувствие и пророчество («Он так этой банде рявкнул: “Молчать!” — Что слышно стало: пуст город И вдруг, словно эхо, в дале-е-еких ночах Его поддержала “Аврора”»), во втором — гуманизм человека, жертвующего всем, и своим творчеством в том числе, ради «слезинки ребенка» («Но он, просвистанный, словно пулями роща, Белыми посаженный в сумасшедший дом, Сжигал Свои Марсианские Очи, Как сжег для ребенка свой лучший том»). В эпиграфах к поэме «Самое такое» мирно соседствуют тот же Хлебников, строка «Интернационала», Багрицкий, Пастернак, Турочкин (Н. Отрада) и Пушкин.

Сходное у П. Когана: стихи, совсем еще детские, продолжающие есенинскую «исповедь хулигана» («Вы умеете, коль надо, Двинуть с розмаху по роже? Вы умеете ли плакать? Вы читали ли Сережу?»); стихи, прямо обращенные к нему; стихи, воспроизводящие его образность и интонацию («Ну играй же, играй, мой хороший. Это так хорошо и тепло, Как луна по ночам за окошком. Как рябина в саду за стеклом»); а рядом — обращение к Гумилеву, с эпиграфом и цитатой из знаменитого «Жирафа» (лишь через много лет эпиграф вернулся на свое законное место); а в другом стихотворении — Денис Давыдов; и эпиграфы к поэме «Первая треть» из Пушкина, Пастернака. Маяковского.

Так что они, «молодые поэты нового течения» (определение Кульчицкого). были беспощадны и резки по отношению к современному им эпигонству и вторичности («много пунктов разногласий с теперешними серыми стихами в журналах» — замечает Кульчицкий в тридцать девятом году), но воспринимали русскую и советскую большую поэзию как свою духовную родину. Для поколения был характерен не разрушительный комплекс нигилистов, а пафос наследников.

Но наиболее важной для них была все-таки традиция «громкой» лирики [22] Спор о «громкой» и «тихой» лирике, как выясняется, возник не в шестидесятых. Второе определение встречается в письме М. Кульчицкого, относящемся к марту сорокового года: «Был мой семинар, где началась дискуссия после моего чтения 7 стихов и доклада Слуцкого о судьбах будущей поэзии. Тихие лирики ополчились. Но перевес пока на нашей стороне» (Там же. С. 191).

. Главным вектором оставался Маяковский. Затем – романтическая когорта двадцатых годов: Багрицкий, Тихонов, в меньшей степени Сельвинский, Асеев, Светлов. И другие поэты прочитывались Коганом, Кульчицким, Майоровым под романтическим углом зрения.

Картина мира, которую они начинают выстраивать (не забудем, что в середине тридцатых им всего-навсего от четырнадцати до восемнадцати) отличается исходной простотой и ясностью.

Произошла Великая Революция, повернувшая, подтолкнувшая тысячелетнее движение «клячи-истории». В гражданской войне поколение отцов защитило ее идеалы и затем начало строительство нового, совершенно нового общества. Они на гражданскую не успели. И их задача, их миссия, если они хотят быть достойными отцов, — защитить, утвердить эти идеалы собственной жизнью и словом, сделать их ориентиром для всего «прогрессивного человечества». А защищать их необходимо, потому что на пороге новые испытания, которые уготованы уже им, их поколению.

Тень грядущей войны сгущается над Европой с начала тридцатых. Поколение «не успевших» чувствует сейсмические толчки социальной почвы.

Ведь войну теперь начинают не трубы — сирена.

И только потом – дипломат.

Уже опять к границам сизым

составы тайные идут,

и коммунизм опять так близок –

как в девятнадцатом году.

(М. Кульчицкий. «Самое такое», 1940-1941)

Эти предчувствия и определяют их версию бытия, окрашивают собой все, о чем бы они не писали.

Когда в шестидесятые годы начали появляться их ранее неизвестные стихи, поражало прежде всего это – спокойствие, трезвое знание своей судьбы и судьбы поколения, всего три процента которого вернулись с войны.

Мы, лобастые мальчики невиданной революции.

В десять лет мечтатели,

В четырнадцать – поэты и урки,

В двадцать пять – внесенные в смертные реляции.

(П. Коган. «Письмо», 1940)

Пусть помнят те, которых мы не знаем:

Нам страх и подлость были не к лицу.

Мы пили жизнь до дна и умирали

За эту жизнь, не кланяясь свинцу.

Интервал:

Закладка: