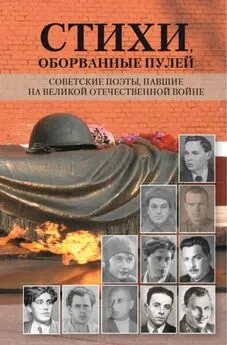

Евгений Абросимов - Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне

- Название:Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Академический проект

- Год:2005

- Город:СПб.

- ISBN:5-7331-0320-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Абросимов - Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне краткое содержание

Книга представляет собой самое полное из изданных до сих пор собрание стихотворений поэтов, погибших во время Великой Отечественной войны. Она содержит произведения более шестидесяти авторов, при этом многие из них прежде никогда не включались в подобные антологии. Антология объединяет поэтов, погибших в первые дни войны и накануне победы, в ленинградской блокаде и во вражеском застенке. Многие из них не были и не собирались становиться профессиональными поэтами, но и их порой неумелые голоса становятся неотъемлемой частью трагического и яркого хора поколения, почти поголовно уничтоженного войной. В то же время немало участников сборника к началу войны были уже вполне сформировавшимися поэтами и их стихи по праву вошли в золотой фонд советской поэзии 1930-1940-х годов. Перед нами предстает уникальный портрет поколения, спасшего страну и мир.

Многие тексты, опубликованные ранее в сборниках и в периодической печати и искаженные по цензурным соображениям, впервые печатаются по достоверным источникам без исправлений и изъятий. Использованы материалы личных архивов.

Книга подробно прокомментирована, снабжена биографическими справками о каждом из авторов. Вступительная статья обстоятельно и без идеологической предубежденности анализирует литературные и исторические аспекты поэзии тех, кого объединяет не только смерть в годы войны, но и глубочайшая общность нравственной, жизненной позиции, несмотря на все идейные и биографические различия.

Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лежать в траве, желтеющей у вишен.

У низких яблонь, где-то у воды,

Смотреть в листву прозрачную,

И слышать,

Как рядом глухо падают плоды.

(«Август», 1939)

Многие из них сочиняют стихи о творчестве. «Вдохновение» Л. Вилкомира, «Творчество» М Кульчицкого, «Творчество» Н. Майорова, «Ремесло» Б. Смоленского, «Творчество» С. Спирта. «Скульптор» и «Поэзия» Е. Ширман. И тема разрешается сходным образом: художник добывает гармонию из первозданного хаоса, выявляет целесообразность и красоту бытия.

Пусть я стою, как прачка над лоханью,

В пару, в поту до первых петухов.

Я слышу близкое и страстное дыханье

Еще не напечатанных стихов.

Поэзия — везде. Она торчит углами

В цехах, в блокнотах, на клочках газет —

Немеркнущее сдержанное пламя,

Готовое рвануться и зажечь,

Как молния, разящая до грома.

Я верю силе трудовой руки,

Что запретит декретом Совнаркома

Писать о родине бездарные стихи.

(Е. Ширман. «Поэзия». 1940)

Характернейший для поколения поэтический ход! Барочную вязь предметов, насыщенное описание прорезает, прерывает всеразрешающая «формула». (Почти одновременно такую же найдет Кульчицкий: «Я верю, скажем музе: будь как дома… Наряд тому, кто заржавил штыки. Мы запретим декретом Совнаркома Писать о Родине бездарные стихи»).

Когда-то Блок говорил о стихотворении как покрывале, растянутом на остриях нескольких слов-символов. Стихи поколения часто держатся на острие формулы и оправдываются ею. «Я с детства не любил овал! Я с детства угол рисовал!», «Мое поколение — это зубы сожми и работай. Мое поколение — это пулю прими и рухни»; «Нам лечь, где лечь, И нам не встать, где лечь» (Коган); «Самое страшное в мире — Это быть успокоенным»; «Я романтик — Не рома. Не мантий. Не так. Я романтик разноиспоследних атак»; «Не до ордена. Была бы Родина С ежедневными Бородино» (Кульчицкий); «Нас не забудут потому вовек. Что, всей планете делая погоду, Мы в плоть одели слово “Человек”!»; «И пусть Не думают, что мертвые не слышат. Когда о них потомки говорят»; «Такую песню петь не стыдно, Коль за нее идут ко дну» (Майоров).

Такая стилистика часто воспринимается как примета поэтической риторики, как штамп. Но здесь все-таки другое. Штамп — костюм с чужого плеча, лозунг, который стихотворец зарифмовывает, минуя собственное осмысление и преломление (см. приводившиеся ранее примеры). Формулы же поколения — лирические сгустки, вырастающие из глубины индивидуального опыта, доводящие его до предельно возможной в поэзии обобщенности. В них, по видимости абстрактных, сохраняется живое дыхание эмоции, переживания — как это и бывает в подлинной лирике.

Своеобразие поэзии такого рода хорошо объяснил К. И. Чуковский, прочитав поздний сборник Бориса Слуцкого (тоже поэта поколения сорокового года, сохранившего его, поколения, родовые стилистические черты): «Ваши стихи, помимо тех качеств, которые были отмечены критикой, обладают еще одним: они цитатны. В них такие концентраты смыслов, причем эти смыслы пережиты так свежо, неожиданно, ново, что стихи так и просятся в эпиграфы» [28] Чуковский К. И. Письмо Б. Слуцкому от 25 ноября 1964 г. // Вопросы литературы. 1989. № 10, С 210.

. Ключевые формулы поколения тоже были концентратами смыслов, которые разошлись на эпиграфы.

Самый, пожалуй, трудный вопрос: отражение в их стихах исторической реальности своего времени. Он рожден позднейшим горьким знанием того, что сороковым-роковым предшествовали тридцатые-проклятые. Мы теперь знаем ночную сторону всеобщего энтузиазма, изнанку коллективизации, истинную цену и цель борьбы с троцкизмом и прочими «измами».

Вопрос возник не сегодня, его давно касались серьезные исследователи, хотя они были лишены возможности разобраться в проблеме подробно.

«Революционный взгляд на мир они (поэты сороковых — И. С.) выносили уже из детства, еще не осознав даже как следует, что взгляд этот — революционный: просто он был для них единственно возможным, — так не думаешь о воздухе, которым дышишь. Сейчас многое в нравах и привычках тех лет кажется наивным, упрощенным, немножко даже смешным, но это касается формы, а не сути явлений» [29] Лазарев Л. Юноши 41-го года // Вопросы литературы. 1962. № 9. С. 53.

.

«Молодые поэты разделяли и настроения, и устремления, и заблуждения своего времени. … Им не дано было разобраться во всех сложностях и трудностях своего времени, понять причины и корни иных противоречивых и мрачных явлений, огульной подозрительности, жертвой которой нередко оказывались их близкие» [30] Кардин В. Поэзия подвига и подвиг поэзии // Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне. М.; Л., 1965. С. 19.

.

«В их стихах (во всяком случае, тех, что опубликованы в вышедших сборниках) нет ничего такого, что сегодня, с высоты прожитых лет, восхищало бы дальновидностью, зоркостью понимания того, что происходило в стране в 1937—1938 годах <���…> Сыны своего времени — они разделяли с ним не только его идеалы, но и его иллюзии» [31] Коган А. Сквозь время // Живая память поколений: Великая Отечественная война в советской литературе. М., 1965. С. 239—240. При переиздании этой статьи через десятилетие (см.: Коган А. Стихи и судьбы: Фронтовая тема в советской поэзии. М., 1977) наиболее острые ее фрагменты были исключены, думаю, не по вине автора.

.

«Да, они не видели истинного цвета неба тридцать восьмого года. Но за это нельзя их винить хотя бы потому, что в их глазах все краски неба оттеняло разрастающееся зарево войны [32] Кожинов В. Лирика военного поколения // Социалистический реализм и художественное развитие человечества. М., 1966 С. 274. Через два десятилетия этот спор возобновился в открытой и резкой форме. См. Куняев С. Ради жизни на земле // Позиция. М., 1988. С. 225—254; Куняев Поэзия пророков и солдат // Взгляд. М., 1988. С 264—289. В этих же сборниках см. полемизирующие со статьей Куняева работы Л. Лазаревой и С. Соложенкиной.

.

Действительно, истинный цвет неба тридцать восьмого часто оказывается в их стихах далеко не таким, каким он представляется нам сегодня. И вряд ли стоит «улучшать» их, искать аллюзии там, где они отсутствуют.

В 1936 году Павел Коган написал «Монолог»:

Мы кончены. Мы отступили.

Пересчитаем раны и трофеи.

Мы пили водку, пили «ерофеич»,

Но настоящего вина не пили.

Авантюристы, мы искали подвиг,

Мечтатели, мы бредили боями,

А век велел – на выгребные ямы!

А век командовал: «В шеренгу по два!»

…Мы кончены. Мы понимаем сами,

Потомки викингов, преемники пиратов:

Честнейшие – мы были подлецами,

Смелейшие – мы были ренегаты.

Я понимаю всё. И я не спорю.

Высокий век идет железным трактом.

Я говорю: «Да здравствует история!» –

И головою падаю под трактор.

Интервал:

Закладка: