Борис Корнилов - Избранное

- Название:Избранное

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Художественная литература

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:5-280-01087-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Корнилов - Избранное краткое содержание

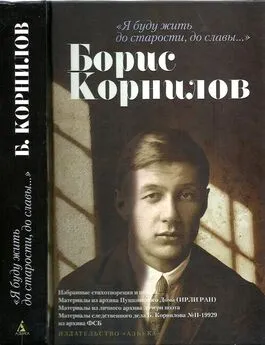

Жизнь талантливого поэта Бориса Корнилова оборвалась в годы массовых сталинских репрессий, в 1938 году. Но его знаменитая жизнеутверждающая «Песня о встречном», положенная на музыку Д. Шостаковичем, продолжала звучать, правда, уже без упоминания имени автора слов…

В эту книгу включены все поэмы, а также лучшие стихотворения Бориса Корнилова, многие из которых по праву входят в золотой фонд русской советской поэзии.

Избранное - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но почему нет?

Окинем же путь Корнилова последним взглядом.

Он явился в поэзию в конце двадцатых годов, когда бурная эпоха расцвета, эпоха безумных теорий и великих дискуссий уходила в прошлое. Было что-то общее в многочисленных «теориях» той эпохи: в лефовской «инструментовке лозунгов», в конструктивистской «технологии процессов» и даже в укоренившейся на ленинградской почве тяге к «выпяченной предметности» как панацее от абстракций. Функции грозили вытеснить в человеке целостное и органическое начало; инстинктивно опасаясь этого, поэзия тянулась к непосредственности, к здоровой живости. В этом смысле нарочитый инфантилизм обериутов был парадоксальной, интеллигентской формой того же самого всеобщего стремления к органичности чувств, которое сделало широчайше популярным в народе имя Есенина.

Борис Корнилов принес в литературу именно то, что искали в ту пору. Он стал преемником органической, непосредственной, «природной» линии в поэзии. Недаром вез он Есенину тетрадку своих семеновских стихов. Есенина он в живых не застал и тогда потянулся к Багрицкому, крупнейшему после Есенина апостолу поэзии жизни — жизни как чуда, как органической целостности.

Однако жизненная естественность, определившая место Корнилова в поэзии конца двадцатых годов, приобрела у него не свойственный Багрицкому мрачноватый и смутный характер: в целом творчество Корнилова попало почти полностью на переходный период в истории советской поэзии, когда старые формы обесценивались, а новые только определялись. Судьба Корнилова по-своему отразила этот период великого, как тогда говорили, перевооружения лирики.

На рубеже 20—30-х годов вдруг стали писать о кризисе лирического жанра. Поэзия явно «отставала от прозы». Даже та запальчивость, с которой защитники лирики говорили о том, что «кризиса нет», — выдавала глубокое их беспокойство. Вся первая треть наступившего десятилетия насыщена дискуссиями о поэзии, о том, какой она должна быть, о том, как она должна выражать самосознание побеждающих масс. Первым этапом этой гигантской дискуссии было обсуждение «распавшихся аспектов» лирики: газетная, политическая лирика была по традиции резко отделена от интимной; поэзия «красного интима» была попыткой примирить эти начала, дать традиционной интимной лирике вид на жительство в условиях победившего социализма. Но речь пошла далее даже не о том, чтобы примирить чистую лирику с эпическим или публицистическим началом, — речь шла о новом содержании самого понятия «лирика». И если в начале тридцатых годов чаще всего можно было наткнуться на негативный лозунг: «нам не нужна „комнатная“ поэзия!» — то по мере развития дискуссии начинал преобладать позитивный вариант: «нам нужна качественно новая лирика!» Речь шла не о каком-либо очередном «направлении» стиля, а о создании нового принципа творчества. «Стихи выходят на чистку, — писали критики в 1933 году. — Миллионные массы… требуют… чтобы поэзия ответила всем чувствам и настроениям их, чтобы поэзия была музыкой нового человека, простой, доступной, одушевляющей миллионы» (К. Зелинский). «Потребность в интимной лирике… пролетариат испытывает… но испытывает по-новому, совершенно отлично от представителей собственнических классов» (Е. Усиевич). «Невозможно говорить о „чистом“ переживании… Теряет свой смысл прежнее каноническое деление искусства на эпический род и род лирический… Чистая лиричность… разрушена» (И. Гринберг).

«Перевооружение лириков» — так весь этот период назвал Н. Тихонов в своем докладе на Всесоюзном поэтическом совещания 1934 года. «У нас в Ленинграде, — сказал он, — вместо термина „интимная лирика“ Браун предложил другой для определения лирики: „новое качество личного“…» Н. Тихонов привел в своем докладе сравнение, очень точно передающее общий характер происходившей в то время «чистки» поэзии: «Когда Микеланджело спросили, как проверить работу, он сказал: „Очень просто, скатите статую с горы — то, что не нужно, отлетит“.

Мы сейчас скатываем нашу поэзию с горы, и то, что не нужно, отлетает».

В докладе Н. Тихонова было точно предсказано и другое: период перевооружения завершался. «Мне кажется, что очередной собирательный период… период подготовительный, в советской поэзии приходит к концу. Сейчас уже можно ждать не новых деклараций, новых дискуссий, а новых работ».

И действительно, с 1936 года чисто лирическая терминология возродилась и в поэзии, и в критике. Любовь, интимность, индивидуальность — вдруг возродились. Волна «вечных тем» прокатилась по журналам. Пародисты добродушно вышучивали возвращение поэтов к «любовным стихам». В преддверии пушкинского юбилея 1937 года заговорили о классической ясности, о гармонии, о личном начале. Личное начало вернулось в терминологию, но оно несло в себе уже иное качество. Лирический герой всецело и безостаточно ощущал себя элементом массы. Теперь уже не было деления на политическую и интимную поэзию, на эпос и лирику. Интимная лирика являлась теперь частным проявлением политического сознания. Лирика и эпос проникли друг в друга. Советская поэзия создала именно то, что потребовал от нее победивший новый коллективистский общественный строй, — она дала «лирический эквивалент социализма».

В этой новой лирике уже не было места ни Мандельштаму, ни Ахматовой, ни Цветаевой, ни Пастернаку. Кто хотел, тот вписался. Кто не смог — отлетел.

Корнилов — хотел. Недаром массовые песни его стали так популярны; и недаром его поэмы были признаны в критике благотворным примером «проникновения эпоса в лирику» (это предел мечтаний лирики: уничтожиться и приравняться к эпосу — высшей похвалы в ту пору не существовало).

И все же до конца он так и не смог войти в наступившую эпоху. Нерастворимый остаток «природности», который он все никак не мог изгнать из своей натуры, теперь, в свою очередь, подорвал его поэзию.

Корнилов и в последний год жизни старался поспеть за временем. Но все как-то не поспевал. Ни в поэзии, ни в поведении. Когда от него требовали объясниться по поводу пьяных скандалов, он молчал. Когда он решался объясниться — было уже поздно, потому что уже требовалось не объяснение, а покаяние. Когда он начинал каяться, было уже поздно, потому что вопрос о его исключении из Союза писателей был предрешен. При его исключении (октябрь 1936 года) фигурировали чисто нравственные мотивировки. Никто еще не воспринимал тогда Корнилова как противника. Да он им и не был. Просто он махнул на все рукой.

Как это часто бывает, точнее всего суть конфликта Б. Корнилова с общественностью выразили юмористы. К чеховскому юбилею в 1935 году «Литературная газета» опубликовала шутливую подборку цитат, предложив разным литераторам назидательные отрывки из Чехова. Б. Корнилов в ту пору был еще вне сферы оргвыводов. Но обращенный к нему фрагмент из «Человека в футляре» прозвучал пророчески:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: