Василий Пушкин - Поэты 1790–1810-х годов

- Название:Поэты 1790–1810-х годов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советский писатель

- Год:1971

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Пушкин - Поэты 1790–1810-х годов краткое содержание

Сборник «Поэты 1790–1810-х годов» знакомит читателей с одним из самых сложных и интересных периодов в истории развития отечественной поэзии. В сборнике представлены объединения (Общество друзей словесных наук, Дружеское литературное общество, «Беседа любителей русского слова» и др.), в которых сосредоточивалась в основном литературная жизнь Москвы и Петербурга. Сюда вошли поэты, чье творчество, составлявшее литературный «фон» эпохи, вызывало когда-то ожесточенные споры, бурную полемику (С. С. Бобров, А. Ф. Воейков, Андр. И. Тургенев, Д. И. Хвостов, П. И. Шаликов, А. С. Шишков, С. А. Ширинский-Шихматов, В. Л. Пушкин и др.). В силу целого ряда исторических причин они были забыты последующими поколениями, и сейчас, спустя более чем полтора столетия, вниманию читателя предлагаются произведения, извлеченные из старых собраний сочинений, журнальных комплектов и, в значительной части, рукописных фондов.

Знакомство с поэзией не только в ее вершинных проявлениях, но и в массовом развитии позволяет восстановить историческую реальность и аромат русской культуры конца XVIII — начала XIX века.

Поэты 1790–1810-х годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Когда мы противопоставляем поэтов «Беседы» арзамасцам, мы имеем дело с классификацией, основанной на общности литературной позиции и организационной принадлежности. Выделяя же поэтов Дружеского литературного общества, мы базируемся только на признаке участия в общей организации, дополняя его другим фактором — дружескими связями. В группе «тобольских» поэтов — Сумарокова, Смирнова, Бахтина — объединяющим будет принадлежность к одному, в достаточной мере расплывчатому провинциальному культурному «гнезду». Порой объединяющим фактором будет выступать журнал («Иртыш, превращающийся в Иппокрену», «Муза» и др.). Когда мы рассматриваем поэтов, группировавшихся в 1810-е годы вокруг Мерзлякова (Буринский, Грамматин, Ф. Иванов), то общность их будет определяться только дружескими связями, единством социальных симпатий и судеб. Все это будут профессионалы-интеллигенты, бедняки, часто разночинцы, втянутые в культурный ареал московского университета. Объединение же поэтов «преддекабристской группы» будет покоиться лишь на определении общности места в историко-литературном процессе. Наконец, многие поэты будут включены в несколько классификационных клеток (Милонов, Воейков), а рядом будут заметны фигуры, стоящие вне каких-либо объединений: Анастасевич, Варакин. Закономерности их развития целиком определены их принадлежностью к недворянской культуре переходного времени и индивидуальными особенностями их судьбы.

На массовой литературе особенно ярко видно, что история искусства — это история людей, его создающих. И в связи с этим необходимо отметить еще одну сторону вопроса. Кюхельбекер писал:

Горька судьба поэтов всех племен;

Тяжеле всех судьба казнит Россию.

На массовой литературе это видно особенно ярко: ссылки, политические преследования, объявление сумасшедшим, разжалования в солдаты, преждевременная смерть от чахотки, запоя, нищеты — таковы «биографические обстоятельства» десятков русских поэтов, публикуемых в настоящем сборнике. Еще более частая форма удушения таланта — лишение его минимальных условий для развития. Многие второстепенные и третьестепенные поэты — это поэты, которым не дали сказать в полный голос свое поэтическое слово. И в изучении забытых биографий судьбы русской культуры раскрываются порой в не менее захватывающей и драматической форме, чем в высших творческих достижениях гениев.

Ю. Лотман

I

ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ СЛОВЕСНЫХ НАУК

Общество друзей словесных наук, объединение молодых петербургских литераторов, возникло около 1784 года под организационным и идейным влиянием московского масонского кружка Н. И. Новикова, И. Г. Шварца и А. М. Кутузова, испытав сложное воздействие моралистических учений, пропаганды просвещения, политического либерализма и утопических надежд на всеобщее преображение человечества. Вступление в Общество молодых литераторов-разночинцев и младших офицеров флота окрасило его заседания в своеобразные тона.

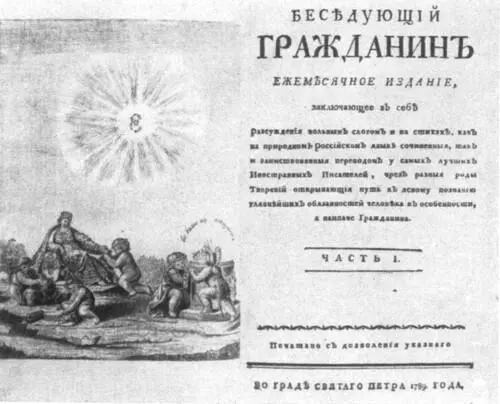

В обстановке общественного подъема 1788–1789 годов члены Общества были, видимо, настроены решительно, что, может быть, не случайно, совпало с вступлением в него А. Н. Радищева. Наиболее активными членами были М. И. Антоновский, С. С. Бобров, С. А. Тучков, К. А. Лубьянович, С. С. Пестов, А. М. Вындомский. Тесно связанное с деятельностью Радищева, Общество оказалось вплетенным и в биографию Пушкина: С. А. Тучков был «братом» Пушкина по кишиневской ложе «Овидий» и, вероятно, одним из источников сведений поэта об авторе «Путешествия», А. М. Вындомский — отцом П. А. Осиповой-Вульф. Бумаги его, ныне утраченные, хранились в Тригорском и могли быть в поле зрения Пушкина. Первое точное упоминание Общества встречается в переписке его организатора М. И. Антоновского и Г. Р. Державина (1786). В 1789 году Общество издавало журнал «Беседующий гражданин», в последней (декабрьской, вышедшей, видимо, весной 1790 года) книжке которого опубликована статья Радищева «Беседа о том, что есть сын Отечества». Видимо, в связи с арестом Радищева Общество прекратило существование, хотя известия о репрессиях против его членов документально не подтверждаются.

После распада Общества большинство членов поспешило покинуть Петербург. Общелитературную известность приобрели два его члена: С. С. Бобров и С. А. Тучков.

С. С. БОБРОВ

Семен Сергеевич Бобров родился около 1763 года в Ярославле, в семье священника. Поступив в девятилетием возрасте в духовную семинарию, он в 1780 году переходит в гимназию при Московском университете, а в 1782 году становится студентом.

Бобров был членом Дружеского ученого общества и Общества университетских питомцев. Он участвует в издательской деятельности Н. И. Новикова, активно сотрудничает в масонском журнале «Покоящийся трудолюбец».

Окончив в 1785 году университет, Бобров переехал в Петербург и в 1787 году «был определен в канцелярию сената к герольдмейстерским делам» [47] Послужной список коллежского асессора Семена Боброва. — Центральный государственный исторический архив (Ленинград) (в дальнейшем — сокращенно: ЦГИАЛ).

. Здесь он сначала сотрудничает в журнале «Зеркало света», а затем примыкает к Обществу друзей словесных наук, во главе которого стоял давний знакомец Боброва по университету М. И. Антоновский. Членами Общества были также знакомые Боброву по Москве П. П. Икосов и С. А. Тучков. В 1789 году общество издавало журнал «Беседующий гражданин». Бобров становится одним из самых деятельных его сотрудников и принимает участие в полемике своего журнала с «Почтой духов» И. А. Крылова, напечатав в «Беседующем гражданине» переведенную с английского статью «Пустые бредни о духах».

В марте 1792 года Бобров переходит на службу в Черноморское адмиралтейское управление к адмиралу Н. С. Мордвинову и надолго покидает Петербург. Можно полагать, что этот отъезд связан со зловещими событиями начала 1790-х годов: арестом Радищева, закрытием Общества друзей словесных наук, громким процессом Н. И. Новикова.

На юге России Бобров провел около десяти лет. Он служил в Николаеве и совершал частые служебные поездки по всему южному краю, побывал в Крыму, посещал Херсон, Керчь, Николаев и Одессу. Поездка с Мордвиновым в Крым послужила толчком к созданию одного из самых значительных произведений Боброва — поэмы «Таврида». В эти годы Бобров почти не печатался, хотя работал очень интенсивно: позднее им было опубликовано множество стихотворений, написанных в этот период. Возможно, молчание Боброва было вынужденным. Во всяком случае, на него счел нужным обратить внимание читателей рецензент собрания сочинений Боброва, его давний почитатель И. И. Мартынов: «Ежемесячное издание, известное под названием „Беседующий гражданин“, украшается несколькими его стихотворениями, которые имеют на себе печать истинного гения… К сожалению любителей поэзии, сей стихотворец долго после того молчал» [48] «Северный вестник», СПб., 1804, № 4, с. 32.

.

Интервал:

Закладка: