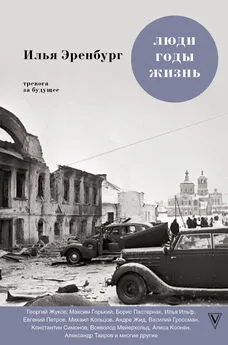

И. Эренбург - Люди, годы, жизнь Книга II

- Название:Люди, годы, жизнь Книга II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

И. Эренбург - Люди, годы, жизнь Книга II краткое содержание

Люди, годы, жизнь Книга II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Я люблю смотреть, как умирают дети…

Маяковский не мог видеть, как бьют лошадь. Однажды в кафе мой знакомый порезал себе ножиком палец - Владимир Владимирович поспешно отвернулся. Самоуверенный? Да, конечно, он резко отвечал на критические замечания, оскорблял своих литературных противников. Помню такой диалог. Записка: «Ваши стихи не греют, не волнуют, не заражают». Ответ: «Я не печка, не море, не чума». На своих книгах он надписывал читателям: «Для внутреннего употребления». Все это общеизвестно. Менее известно другое.

Помню вечер Маяковского в парижском кафе «Вольтер». На нем присутствовала Л. Н. Сейфуллина. Было это весной 1927 года. Кто-то в зале крикнул: «Почитайте теперь ваши старые стихи!» Маяковский, как всегда, отшутился. Когда вечер кончился, мы пошли в ночное кафе возле бульвара Сен-Мишель: Маяковский, Л. Н. Сейфуллина, Э. Ю. Триоле, другие. Играла музыка, кто-то танцевал. Владимир Владимирович то шутил, изображал поэта Георгия Иванова, присутствовавшего на вечере, то надолго замолкал, мрачно оглядываясь по сторонам, как лев в клетке. Мы с ним условились, что на следующее утро, чем раньше, тем лучше, я к нему зайду. В крохотном номере гостиницы «Истрия», где он всегда останавливался, постель была не раскрыта - он не ложился. Встретил он меня мрачный и сразу, не поздоровавшись, спросил: «Вы тоже думаете, что я раньше писал лучше?..» Никогда он не был самоуверенным; обманывала раз и навсегда затверженная поза. Мне думается, что такая поза была продиктована скорее разумом, нежели характером. Ему была свойственна романтика, но он ее стыдился, обрывал себя: «Кто над морем не философствовал?» (после горьких раздумий о своей жизни), и тотчас ироническое «вода». В статье «Как делать стихи» все выглядит логично и просто. На самом деле Маяковский хорошо знал те мучения, которые неизменно связаны с творчеством. Он подробно рассказывал о заготовках рифм: были у него и другие «заготовки», о которых он не любил говорить,- душевные терзания. Он написал в предсмертном стихотворении, что «любовная лодка разбилась о быт» - это было данью много раз им осмеянной романтике; на самом деле его жизнь разбилась о поэзию. Обращаясь к потомкам, он сказал то, чего не хотел говорить современникам:

Но я себя смирял, становясь на горло собственной песне.

Он казался чрезвычайно крепким, здоровым, жизнерадостным. А был он порой несносно мрачным; отличался болезненной мнительностью: носил в кармане мыльницу и, когда приходилось пожать руку человеку, который был ему почему-то физически неприятным, тотчас уходил и тщательно мыл руки. В парижских кафе он пил горячей кофе через соломинку, которую подавали для ледяных напитков, чтобы не касаться губами стакана. Он высмеивал суеверия, но все время что-то загадывал, обожал азартные игры - орел и решку, чет или нечет. В парижских кафе были автоматы-рулетки; можно было поставить пять су на красный, зеленый или желтый цвет; при выигрыше выпадал жетон для оплаты чашки кофе или кружки пива. Маяковский часами простаивал у этих автоматов; уезжая, он оставлял Эльзе Юрьевне сотни жетонов; жетоны ему были не нужны, ему нужно было угадать, какой цвет выйдет. Он и в барабане револьвера оставил одну пулю - чет или нечет…

Когда Владимир Владимирович разговаривал с женщинами, его голос менялся, обычно резкий, настойчивый, становился мягким. Я прочитал в книге Виктора Шкловского: «Владимир Владимирович поехал за границу. Там была женщина, могла быть любовь. Рассказывали мне, что они были так похожи друг на друга, так подходили друг к другу, что люди в кафе благодарно улыбались при виде их…» Недавно было опубликовано стихотворение Маяковского, обращенное к Т. А. Яковлевой, о которой упоминал Шкловский. А у меня сохранилась рукопись «Клопа», подаренная Маяковским Тате (Т. А. Яковлевой), выкинутая Татой за ненадобностью. Нет, она не походила на Маяковского, хотя была, как он, высокого роста, красива. Я не хочу рассказывать о том, что Маяковский справедливо называл «сплетнями»; и упомянул я об этом эпизоде (отнюдь не самом значительном в жизни поэта) только для того, чтобы еще раз показать, как не походил живой Маяковский на бронзовую статую или на богатыря Владимира Красное Солнышко.

Маяковский, когда ему было восемнадцать лет, поступил в училище живописи - хотел стать художником. Он сохранил живописное видение мира и в поэзии: его образы не придуманы, но увидены. Он любил живопись, чувствовал ее; любил и среду художников. Мир он скорее видел, чем слышал. (Шутя он говорил, что слон ему наступил на ухо.)

Я упоминал о вечере у Цетлиных, когда Маяковский читал «Человека». Вячеслав Иванов иногда благожелательно кивал головой. Бальмонт явно томился. Балтрушайтис, как всегда, был непроницаем. Марина Цветаева улыбалась, а Пастернак влюбленно поглядывал на Владимира Владимировича. Андрей Белый слушал не просто - исступленно и, когда Маяковский кончил чтение, вскочил настолько взволнованный, что едва мог говорить. Его восторг разделяли почти все присутствовавшие. Но Маяковского рассердила чья-то холодная, вежливая фраза. Так с ним всегда бывало: он как бы не замечал лавров, искал тернии. В его стихах непрерывные бон с реальными и воображаемыми противниками новой поэзии. Что скрывалось за этими обвинениями? Может быть, спор с самим собой?

Мне привелось читать некоторые статьи о Маяковском, написанные за границей, авторы которых пытаются доказать, что революция погубила поэта. Трудно придумать большую нелепость: без революции не было бы Маяковского. В 1918 году он меня справедливо обозвал «испуганным интеллигентом»; мне понадобилось два года, для того чтобы понять происходящее. А Маяковский революцию сразу понял и принял. Он был не только увлечен - поглощен строительством социалистического общества. Он ни к чему не приспосабливался и, когда некоторые хотели его приручить, огрызался:

«Лицом к деревне» - заданье дано,- за гусли, поэты-други!

Поймите ж - лицо у меня одно - оно лицо, а не флюгер…

Идею нельзя замешать на воде.

В воде отсыреет идейка.

Поэт никогда и не жил без идей.

Что я - попугай? индейка?

Никогда у него не было конфликта с революцией; это выдумка людей, которые не брезгают ничем в борьбе против коммунизма. Драма Маяковского была не в разладе между революцией и поэзией, а в отношении лефовцев к искусству:

Пусть ропщут поэты, слюною плеща, губою презрение вызмеив.

Я,

душу похерив, кричу о вещах, обязательных при социализме.

(Газета в свое время изменила несколько слов: «Я, душу не снизив» вместо «я, душу похерив».) Стихотворение это - свидетельство поэтического и человеческого подвига Маяковского.

Маяковский любил Леже; было нечто общее в их понимании роли искусства в современном обществе. Леже увлекался машинами, урбанизмом, хотел искусства в повседневном быту, не заходил в музеи. Он писал свои холсты и создал хорошую живопись, на мой взгляд, декоративную, никак не подрывающую нашу любовь к Ван Гогу или Пикассо, но, бесспорно, связанную с новым временем. Маяковский в течение ряда лет боролся против поэзии не только в манифестах или в статьях - хотел стихами уничтожить стихи. В «Лефе» был напечатан смертный приговор искусству - «так называемым поэтам», «так называемым художникам», «так называемым режиссерам». Художникам рекомендовалось вместо станковой живописи заняться эстетикой машин, текстилем, утварью; режиссерам - организовывать народные празднества, демонстрации и распрощаться с рампой; поэтам - оставить лирику, писать для газет, подписывать плакаты, сочинять рекламы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: