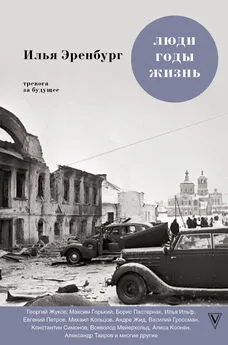

И. Эренбург - Люди, годы, жизнь, книга VI

- Название:Люди, годы, жизнь, книга VI

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

И. Эренбург - Люди, годы, жизнь, книга VI краткое содержание

Люди, годы, жизнь, книга VI - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В Вене Сартр был звездой: его выпустили на первом заседании, а когда он кончил речь, все встали и долго аплодировали.

С 1952 года по 1956-й Сартр защищал Советский Союз от нападок французских газет, приезжал к нам, давал восторженные интервью, участвовал во Всемирной ассамблее в Хельсинки.

После венгерских событий он публично заявил, что порывает со своими друзьями - советскими писателями, а год спустя мирно беседовал со мной и скорее защищался, чем нападал.

Всё это может озадачить, особенно если вспомнить, каким был декабрь 1952 года, когда Сартр решительно отбросил мнимый нейтралитет и повернулся лицом к Советскому Союзу. В объяснение хочу сказать о некоторых свойствах Сартра,- подружившись с ним и с Симоной де Бовуар, я многое понял.

Сартр но любви, да и по таланту - писатель, но его творчество и восприятие жизни зачастую зависит от другой стороны его деятельности - от философии. На Венском конгрессе Сартр говорил: «Мысль и политика нашего времени ведут нас к бойне, потому что они абстрактны. Мир рассекли на две половины, и одна страшится другой. Каждый действует, не зная ни намерений, ни воли соседа, строят предположения, не веря тому, что «другой» говорит, толкуют его слова и занимают позиции, исходя от предположении - так-то поступит одна позиция, исходя от предположения - так-то поступит противник. Тогда становится возможной только одна позиция, выраженная в тысячелетней глупости «хочешь мира - готовься к войне», а это - триумф абстракции. Люди становятся абстрактными. Каждый - это «другой», то есть воображаемый враг, которого следует опасаться. В моей стране редко встретишь человека - преобладают наименования, этикетки…»

Наряду со стремлением осмыслить происходящее в Сартре много обостренной чувствительности. Менее всего он наблюдает, он думает, делает выводы, а потом эмоционально воспринимает то, что видит или слышит. Как-то мне привелось быть переводчиком: я его повел к знакомому агроному, человеку одаренному, но любящему пустить пыль в глаза. Я предупредил Сартра: «Это наш Тартарен…» Приведу диалог. Агроном спрашивает: «Интересно от них узнать, сколько дает молока французская корова?» - «Боюсь ответить - я не специалист».- «Это мы понимаем, что они пишут книги. Но, скажем, пятьдесят литров в день дает?» - «Кажется, таких коров выставляют на выставках».- «А я им покажу людей, которые никогда в жизни не были на выставке, но коровы у них дают по пятидесяти литров в день». Сартр, хоть я его и предупреждал, поверил. Агроном потом говорил мне: «Хороший этот француз, такой простой человек!…» В Париже я рассказал Сартру и Симоне о похвалах подмосковного Тартарена. Симона засмеялась: «В общем, он прав - Сартр действительно наивен…» А Сартр стесненно улыбался.

Рассудочность, в которой я пятнадцать лет назад упрекнул Сартра, связана не с отсутствием сердца, напротив, обостренной совестью он напоминает русских второй половины прошлого века, по, будучи философом, он порой думает общими категориями и, ненавидя абстракцию, становится абстрактным. Что касается неожиданности его политических поворотов, то они диктуются его характером: то, что у других может быть названо внутренним монологом, сомнениями, днями или годами молчания, у Сартра сопровождается декларациями, заявлениями в различных интервью - словом, действиями. Когда я это понял, я пожалел о моей статье 1949 года.

Поездки на Западб о которых я рассказал, помогли мне лучше понять климат «холодной войны»; я увидел, как легко увеличить число врагов, и тон моих статей стал мягче. «Нет на свете вопросов, которые нельзя разрешить соглашением,- писал я в «Правде»,- мы никогда не думали и не думаем доказывать силой оружия правоту наших идей… Мы дорожим ценностями любой цивилизации - «восточной» и «западной», «северной» и «южной». Мы предлагаем мир не только нашим друзьям, но и людям, которые нас не любят.- для всех найдется место под солнцем, а кто прав - рассудит будущее». В ноябре 1950 года на Втором конгрессе сторонников мира я говорил: «Я стою за мир - за мир не только с Америкой Робсона и Фаста, но и за мир с Америкой господина Трумэна и господина Ачесона… Планета одна, однако она довольно поместительная, и на ней могут поместиться сторонники различных социальных систем. Они могут договориться, чтобы никто не ломал двери в чужом доме, ссылаясь на антипатию к идеям хозяина этого дома, и чтобы никто не швырял камни в окна соседа только потому, что сосед думает иначе, разговаривает иначе, живет иначе… Мы должны позаботиться не только о запрете военной пропаганды, но и о создании моральных условий, которые необходимы дли мирного сосуществования. Нужно отказаться от развития в подрастающем поколении неуважения и вражды к другим народам, нужно бороться со всеми проявлениями национальной и расовой спеси. Развитие культуры человечества невозможно при изоляции, при искусственных стенах, при несправедливых нападках на культуру и на жизнь других народов… Необходимо изменить климат мира, рассеять взаимное недоверие».

Теперь такие рассуждения - азбучная истина, а в 1950 году наши газеты выбросили из моей речи слова о губительности для культуры барьеров, о необходимости рассеять взаимное недоверие. Мне оставалось повторять их на различных конференциях, встречах с читателями. (Несколько лет спустя положение изменилось. В «Литературной газете» была напечатана статьи одного бывшего монархиста, вернувшегося из Америки. В запале (психологически понятном) он написал, что никакой американской культуры не существует. Я послал в газету письмо - говорил, что в Америке есть своя - и значительная - культура, крупные ученые, замечательные писатели. Хотя редакция и указала, что не согласна со мною, письмо она все же напечатала. Но это было в 1957 году, а не в 1950-м…)

В то время, о котором я рассказываю, я много ездил за границу. В 1950-м после Лондона побывал в Праге, в Копенгагене, Осло, Стокгольме; потом на конгрессе в Варшаве; в 1951-м - сессия Всемирною Совета в Берлине, бюро в Копенгагене и в Хельсинки, снова Скандинавия, сессия в Вене. В воспоминаниях проходят пестрой и вместе с тем монотонной лентой комиссии и подкомиссии, вопросы, которые, увы, все еще не стали историей,- гонка вооружений, рождение бундесвера, растущие преграды в экономическом и культурном обмене, ночные заседания, митинги в Копенгагене в парке весной с датчанками в старинных народных костюмах, в Хельсинки на Вокзальной площади, в Вене возле здании парламента. Секретариат Всемирного Совета помещался в Праге; там перед очередным конгрессом мне приходилось оставаться но нескольку недель.

Я пытался привлечь к движению различных политических и культурных деятелей; порой бывали удачи, но чаще мне отвечали вежливым отказом. В Копенгагене я познакомился с депутаткой от либеральной партии Элин Аппель. Она возмущалась подготовкой мировой войны, но многое у нас ей было не по душе, кое-что несправедливо, а кое-что справедливо. Я долго с нею беседовал и убедил ее приехать на конгресс в Варшаву. (После этого были выборы, и ее не переизбрали в парламент.) Выступая в Варшаве, Элин Аппель сказала, что с некоторыми предложениями согласна, с другими нет, и просила «представителей стран Востока задуматься над своими ошибками, как я думаю нал своими заблуждениями». Два года спустя она выступила на конгрессе в Вене; сказала, что я ей «открыл на многое глаза», но со многим в моей речи не согласилась: «Скажите, вы уверены, Илья Эренбург, что вы и ваши единомышленники не несете на себе хотя бы частицы ответственности за наш страх?…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: