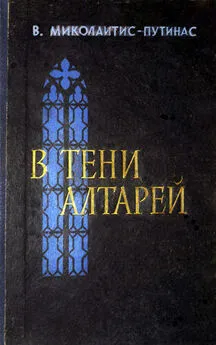

Винцас Миколайтис-Путинас - В тени алтарей

- Название:В тени алтарей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство художественной литературы Литовской ССР

- Год:1958

- Город:Вильнюс

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Винцас Миколайтис-Путинас - В тени алтарей краткое содержание

Роман В.Миколайтиса-Путинаса (1893–1967) «В тени алтарей» впервые был опубликован в Литве в 1933 году. В нем изображаются глубокие конфликты, возникающие между естественной природой человека и теми ограничениями, которых требует духовный сан, между свободой поэтического творчества и обязанностью ксендза.

Главный герой романа — Людас Васарис — является носителем идеи протеста против законов церкви, сковывающих свободное и всестороннее развитие и проявление личности и таланта. Роман захватывает читателя своей психологической глубиной, сердечностью, драматической напряженностью.

«В тени алтарей» считают лучшим психологическим романом в литовской литературе. Он переведен на многие языки, в том числе и на русский. На русском языке роман впервые вышел в 1958 году.

В тени алтарей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Этот душевный холод особенно тревожил Людаса, когда он причащался. А ведь никакие грехи не омрачали его совести, и его исповеди были искренни. Раза два он осмелился рассказать духовнику о своем равнодушии и спросить у него совета. Но и здесь он услыхал то же самое, что уже слышал на беседах и читал в духовных руководствах. Духовник сказал ему, что не следует пережевывать духовные вопросы, не следует слишком ждать услаждения чувств и умиротворения от духовных упражнений, что невелика заслуга, если мы за свои труды сразу получим воздаяние, что, может быть, господь таким образом испытывает нашу веру и верность, — услышал и еще множество успокоительных объяснений. Вывод из них был один: не обращать внимания на кажущееся равнодушие и по-прежнему со всем тщанием выполнять духовные упражнения.

Но если сила, движущая нас, точно корабль, вперед по пути к совершенству, не согревается чувством, если она опирается только на волю, то она перестает быть силой и ни к чему не приводит. Не избежал этой опасности и Васарис. С первых же дней пребывания в семинарии многие религиозные упражнения он выполнял машинально. Уж очень их было много. Нужны были необычайное усердие, живая вера и подлинная склонность к аскетизму, чтобы изо дня в день ревностно повторять одни и те же слова и жесты. За утренними и вечерними молитвами, отвечая вместе с другими положенные места, или за литанией «Ora pro nobis» [12] Молись за нас (латинск.).

Людас Васарис витал мыслями в беспредельном пространстве. То же было и с испытанием совести и с медитациями. Духовник читал их медленно, монотонно, с длинными паузами, во время которых следовало углубиться в прочитанное и обдумать его. Темы были различные и часто распределялись по циклам: Истины веры, Жизнь Христа, Страх греха, Могущество божественной милости, Добродетели и т. д. Но, чтобы вникнуть в них, требовалось нечто, чем обладали немногие и чего не было у Людаса. Поэтому очень часто, особенно зимою, если он не бывал рассеян, то попросту дремал, благо конец скамьи, на которой сидел Людас, заходил за выступ стены, заслонявшей и свет свечей и большую часть часовни. Все обитатели скамьи оспаривали друг у друга это местечко и старались пораньше захватить его. Остальные «медитирующие» наваливались на скамью, а более усердные опускались на колени, чтобы отогнать сон.

Против этой сонливости боролись двумя способами: испытанием совести дважды в день и еженедельной исповедью, изредка — раз в две недели. Увы! И эти меры не могли преодолеть всенивелирующую рутину. Для испытания совести были придуманы еще другие вспомогательные средства. Эти испытания разделялись на две части: на examen conscientiae generale по всему поведению и на examen conscientiae particulare по главным порокам, которые следует искоренить. Чтобы успешней противоборствовать им, формарий придумал еще такое средство: он раздал семинаристам шнурки с часто нанизанными бусами, предназначенные для счета наиболее важных пороков. Поймал себя на том, что поддался такому пороку — и толкай бусинку к узелку.

Исповедь тоже была для Людаса источником треволнений. Уже с детства ее окружала атмосфера тайны и страха. Мальчиком он был замкнутым и застенчивым. Ему стоило больших усилий воли признаваться ксендзу в своих грехах. Какие же это были грехи? Каждый совершенный им заведомо дурной поступок приобретал в его глазах неощутимый, специфический оттенок, которого он не мог объяснить, и который, он это ясно чувствовал, не сможет оценить, а пожалуй и понять, сидящий в исповедальне ксендз. Это связывало Людаса и мешало признаться в так называемом «грехе». После исповеди оставалось недовольство собой, точно он совершил что-то нехорошее. В семинарии это недовольство не только не исчезло, но еще усилилось. Каждую субботу он перечислял духовнику все те же незначительные проступки: столько-то раз был рассеян либо дремал за медитацией, столько-то раз солгал, столько-то раз приходили ему на ум дурные мысли.

— Поддавался ли ты им?

— Нет, боролся с ними.

— Что еще помнишь?

Порой духовник спрашивал:

— Расскажи свой самый тяжелый грех в прошлом.

Но и в прошлом отыскать такой грех было нелегко. То, что он считал прежде грехом, теперь уже побледнело, казалось пустяком.

Ему было невыносимо стыдно повторять на каждой исповеди одно и то же. Тогда он стал сортировать свои грехи и некоторые оставлял про запас до следующей недели, а те, в которых признавался раньше, больше не повторял. Он уже несколько понаторел в богословии и знал, что исповедь не станет хуже, если скроешь кое-какие мелкие грешки. Настойчиво выискивал Людас новые пороки и, когда находил — радовался Самым тяжелым пороком в семинарии считалась гордыня. Если ректор, выговаривая кому-нибудь, заявлял: pychę masz [13] Ты гордец (польск.).

, то провинившемуся следовало соблюдать величайшую осторожность, чтобы не вылететь из семинарии. И вот через некоторое время Людас начал исповедываться в новом грехе: столько-то и столько-то раз поддавался гордыне… А гордыня эта была самым обыкновенным чувством удовлетворения по поводу какого-нибудь успеха либо невинной мечтой о будущем. Но он был так запуган, что и тут видел опасность греха. Кроме того, это был новый материал для исповеди. За «гордыней» последовали «зависть», «осуждение старших» и другие «тяжкие грехи».

Ощущая в сердце тревогу и горечь, Людас иногда расспрашивал товарищей, что же они говорят духовнику на еженедельной исповеди. Оказалось, что иные делают то же, что и он, другие на этот вопрос вообще ничего не могли ответить, а третьи, недовольные затронутой темой, переводили разговор на другое. Знал он, правда, и таких, которые простаивали у окошечка исповедальни по пятнадцать минут, а то и по получасу, о чем-то горячо шепчась, споря с духовником и что-то у него выспрашивая. Именно они-то и не отвечали на вопросы Людаса, но товарищи знали, что эти семинаристы — дотошные, и глядели на них с сожалением.

Юный первокурсник Людас Васарис еще не понимал, но уже угадывал, что такие исповеди отнюдь не способствуют духовному совершенствованию, что за стереотипными признаниями: «солгал», «дремал», «злобствовал» скрывается глубокая, темная бездна человеческой души, в которой таятся корни будущих пороков: и настоящей гордыни, и алчности, и жестокосердия, невоздержанности, пьянства, мошенничества, лицемерия, таятся и другие микробы душевного разложения. Они разовьются только по выходе из семинарии, через десять или двадцать лет священства, хотя, может быть, эти пороки, никем не замеченные, уже теперь пустили ростки. А семинарская рутина тщательно охраняла плевелы от рук полольщика.

Казалось, реколлекции должны были помочь сосредоточиться, познать себя, проверить свой путь и свою совесть. И действительно, во время реколлекции бывали моменты просветления, даже озарения. Но только моменты, и снова мысли возвращались к внешней стороне — догме и доктрине.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Роберт Сальваторе - В тени лесов [Серебристые тени]](/books/118282/robert-salvatore-v-teni-lesov-serebristye-teni.webp)