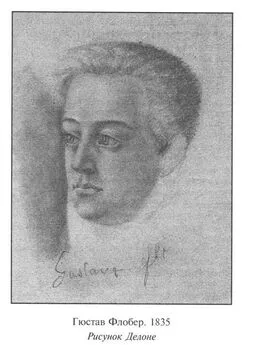

Гюстав Флобер - Первое «Воспитание чувств»

- Название:Первое «Воспитание чувств»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Текст

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-7516-0475-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Гюстав Флобер - Первое «Воспитание чувств» краткое содержание

Первый большой роман знаменитого французского писателя Гюстава Флобера, написанный в 1843–1845 гг. Как и большинство своих произведений, созданных до «Госпожи Бовари», автор положил его «в стол» и никогда не пытался публиковать. Лишь спустя четыре года он воспользовался этим названием для другой книги, которая сегодня известна как «Воспитание чувств». Переворот в судьбе романа произошел в 1963 г., когда появилось его первое отдельное издание, и с тех пор он неоднократно переиздавался во Франции. Это вполне самостоятельное произведение, повествующее о двух юношах — Анри и Жюле, — чьи истории развиваются параллельно и рассказываются в чередующихся главах.

На русском языке роман издается впервые.

Первое «Воспитание чувств» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако наши потомки, поспешно огибающие взглядом прошлое, не заглядывая ему в лицо, лишь бы получить обо всем представление, укладывающееся в пару слов, не успевают обдумать то, что отталкивают от себя, забывают, упускают из виду: они схватывают лишь самые яркие черты явлений, сближают их по своему произволу, рискуя выстроить несообразное или абсурдное утверждение, сводя всё к единому признаку или растворив в общем эпитете. Жюль чуть не впал в противоположную ошибку: каждый день сталкиваясь с ложными суждениями толпы, с пустотой ее восторгов, глупостью поводов, побуждающих ее к ненависти, он уже готов был восхититься тем, что она презирает, и отвернуться от всего, что ее очаровывает, если бы зачастую не угадывал полезной практической основы в большинстве суждений будущего о прошлом. Эти воззрения ценны сами по себе, поскольку их результатом являются поступки. Кого волнует, что в девяносто третьем почти никто не понимал, чем была Спарта, [80] Имеется в виду культ античных, в том числе греческих обычаев и преданий в годы Великой французской революции (1793-й — вершинный год ее развития).

если большинство пожелало ей подражать?

Стоило мало-мальски изучить XVI век, и ему открылось нечто иное, кроме воротников с брыжжами, равно как в веке XVII его перестали волновать одни пудреные парики, а в XVIII — только краснокаблучники, [81] Придворный краснокаблучник — имеется в виду особый фасон обуви придворных XVIII в., служивший сословным признаком высшей аристократии.

влюбленные в маркизу. Ему нравилось посреди торжественного столетия Людовика XIV услышать смех Сент-Амана [82] Сент-Аман, Марк-Антуан (1594–1661) — поэт, представитель французского барокко.

и Шолье, [83] Шолье, Гийом де (1639–1720) — поэт, автор «легких» анакреонтических стихов.

увидеть в мечтах Гассенди, [84] Гассенди, Пьер (1592–1655) — философ-материалист.

прогуливающегося перед Пор-Роялем; [85] Пор-Рояль — женский монастырь в Париже XVII в., центр янсенистской мысли, оппозиционной к ортодоксальному католицизму.

от него не укрылось и то, что век Людовика XV, в упрек которому всегда ставят его легкомыслие, атеизм и беспутство увлечений, начался Лабрюйером и Лесажем, [86] Лабрюйер, Жан де (1645–1696), Лесаж, Ален — Рене (1668–1747) — писатели, мастера французской классической прозы.

породил Сен-Прё и Вертера и завершился с приходом Рене. Конечно, то была эпоха скептиков, но она взрастила новый энтузиазм, дала обоим полушариям свободу и выпустила разум из плена!

Когда, например, Жюль узнавал, что женственный Генрих III слал из Польши писанные кровью послания к мадемуазель де Балансе (?), [87] Французский король Генрих III (1555–1589, на престоле с 1574) являлся короткое время (1573–1574) королем Польши. Фамилия «Балансе» приводится Флобером ошибочно (он сам отметил свою неуверенность вопросительным знаком в рукописи); на самом деле, как полагают, речь идет о невесте Генриха мадемуазель де Водемон (Vaudemont); однако письма кровью Генрих писал не ей, а другой даме, Мари де Клев.

что Нерон перед смертью расплакался, потому что потерял подаренный матерью амулет, или что Тюренн боялся темноты, а маршал Саксонский [88] Тюренн, Анри де ла Тур д’Оверньде (1611–1675), маршал Саксонский (граф Мориц Саксонский, 1696–1750) — французские военачальники.

пуще черта опасался котов, он изумленно замирал, исполненный восхищения или жалости, но удивление не длилось долго, восхищение сменялось пониманием, а жалость снисходительностью. Так искал он храбрость у трусов и суетливость у храбрецов, так узнавал греховодников, ведших праведную жизнь, и смеялся над преступлениями, совершаемыми добряками. Такое постоянное равенство смертного самому себе, где бы он ни оказался, представлялось ему справедливым, ибо умеряло нашу спесь, смягчало горечь скрытых от посторонних унижений, придавало истинность человеческим свойствам и ставило каждого на положенное ему место.

Мир стал для него обширнейшим полем для созерцания: он увидел, что там нет ничего, выходящего за пределы искусства: такого не только не существовало в реальности, но и быть не могло. И потому фантастическое, казавшееся ему некогда таким значительным царством на континенте поэзии, ныне представилось убогой провинцией; он понял, что из головы ничего прекрасного не изобрести: выдумывая не имеющихся в наличии зверей и неведомые природе растения, снабжая коня крыльями или женщину рыбьим хвостом, мы строим невозможное существование, оно не сообщает нам ничего путного, это мечта без плоти, наделенная лишь внешними чертами того смутного образа, что мерещился нам; все подобные создания остаются не связанными друг с другом, безжизненными и бесплодными. Но надо признать право сверхъестественного на существование там, где с него начинается искусство какого-то молодого народа или же когда он угасает, рассеиваясь по лону земли (словно две таинственные фигуры украшают его колыбель и надгробье). Фантазией отмечены первые произведения, вышедшие из рук человеческих, она сосуществует с наиболее зрелыми его созданиями: изменяясь, она проникает и в последние. Сначала сверхъестественное расцветает в Индии, которая никогда не освободилась от него до конца, затем оно очеловечивается в Греции, оттуда пробирается в искусство Рима, сообщив тому диковатую прихотливость, распаляющую нашу чувственность, становится грозным в средние века, гротескным во времена Возрождения и, наконец, достигает головокружительных высот мысли в «Фаусте» и «Манфреде». [89] «Фауст» и «Манфред» — драмы И.-В. Гете (1806, вторая часть опубл. 1832) и Дж. Г. Байрона (1817) на сходный мистериальный сюжет.

Изваянные в граните чудовищные сфинксы, лежащие на песке пустынь, несомненно, призваны нам что — то сообщить. К каким горизонтам устремлены из глубины пагод разверстые глаза идолов? Что означают их пьянящие усмешки? И что должны схватить многочисленные руки, свисающие с боков? Сколько бы мы на них ни глядели, ни один человек не узнает, что все это значит.

Быть может, в иные моменты жизни индивида и общества ими овладевают необъяснимые порывы, выражающие себя в странных формах? Когда обыкновенного языка недостаточно и ни мрамор, ни писаное слово не в силах передать мыслей, суть коих неизреченна, они приходят на помощь странным желаниям, но не способны их утолить; тогда требуется все, чего нам не дано, ибо данность становится ненужной, иногда такое случается из любви к жизни, стремления снова и снова повторять ее в настоящем, обессмертить, вообще вывести за временные пределы; так яростно кипит наша радость или чудит отчаянье потому, что мы подвержены жажде бесконечного, хотим туда побыстрее вернуться. Собственная наша природа стесняет нас, мы задыхаемся и желаем выйти вон; душа, заполнившая все вокруг, налегает на поставленные ограждения, так что те трещат, словно под напором толпы, волнующейся в слишком тесной обители: все куда-то напирают, давая себе волю, доходящую до слепого упорства, до чудовищных проявлений натуры; мы тогда как бы надеваем на лицо маску и в ней бегаем, кричим, впадаем в безумие и дикость: тут начинаешь смеяться над собственным уродством, кичиться своей низостью точно так же, как изнуренный постами и кровоточащий под веригами монах ордена Святого Ромуальда чувствует любострастную щекотку при каждом ударе рвущей тело плети и почти теряет сознание от любви, когда видит, как над головою разверзаются небеса, а в прорывах показываются белокрылые ангелы и серафимы с золотыми арфами. Успокоившись, человек перестает понимать, что с ним такое было, собственный разум наводит на него страх, а фантазии внушают оторопь; впору спросить себя, чего ради он сотворил эти скопища джиннов и вампиров, куда это он собирался слетать на спине грифонов, какая лихорадка плоти заставила его приделать крылья фаллосу и в какой тоскливый час своего бытия он вымечтал себе ад?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Гюстав Флобер - Закат Карфагена [Сборник]](/books/1082486/gyustav-flober-zakat-karfagena-sbornik.webp)