Жорис-Карл Гюисманс - На пути

- Название:На пути

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Энигма

- Год:2010

- Город:М.

- ISBN:978-5-94698-042-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жорис-Карл Гюисманс - На пути краткое содержание

«Католичество остается осью западной истории… — писал Н. Бердяев. — Оно вынесло все испытания: и Возрождение, и Реформацию, и все еретические и сектантские движения, и все революции… Даже неверующие должны признать, что в этой исключительной силе католичества скрывается какая-то тайна, рационально необъяснимая». Приблизиться к этой тайне попытался французский писатель Ж. К. Гюисманс (1848–1907) во второй части своей знаменитой трилогии — романе «На пути» (1895). Книга, ставшая своеобразной эстетической апологией католицизма, относится к «религиозному» периоду в творчестве автора и является до известной степени произведением автобиографическим — впрочем, как и первая ее часть (роман «Без дна» — Энигма, 2006). В романе нашли отражение духовные искания писателя, разочаровавшегося в профанном оккультизме конца XIX в. и мучительно пытающегося обрести себя на стезе канонического католицизма. Однако и на этом, казалось бы, бесконечно далеком от прежнего, «сатанинского», пути воцерковления отчаявшийся герой убеждается, сколь глубока пропасть, разделяющая аскетическое, устремленное к небесам средневековое христианство и приспособившуюся к мирскому позитивизму и рационализму современную Римско-католическую Церковь с ее меркантильным, предавшим апостольские заветы клиром.

Художественная ткань романа весьма сложна: тут и экскурсы в историю монашеских орденов с их уставами и сложными иерархическими отношениями, и многочисленные скрытые и явные цитаты из трудов Отцов Церкви и средневековых хронистов, и размышления о католической литургике и религиозном символизме, и скрупулезный анализ церковной музыки, живописи и архитектуры. Представленная в романе широкая панорама христианской мистики и различных, часто противоречивых религиозных течений потребовала обстоятельной вступительной статьи и детальных комментариев, при составлении которых редакция решила не ограничиваться сухими лапидарными сведениями о тех или иных исторических лицах, а отдать предпочтение миниатюрным, подчас почти художественным агиографическим статьям. В приложении представлены фрагменты из работ св. Хуана де ла Крус, подчеркивающими мистический акцент романа.

«“На пути” — самая интересная книга Гюисманса… — отмечал Н. Бердяев. — Никто еще не проникал так в литургические красоты католичества, не истолковывал так готики. Одно это делает Гюисманса большим писателем».

На пути - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И все это чувствовалось, понималось, казалось само в себе простым, но не имело никакого объяснения. Уразуметь, как тело словно бросается на подмогу душе и, несомненно, ссужает ей свою волю, чтобы поддержать в миг упадка сил, было невозможно. Как тело может само по себе реагировать и проявлять вдруг столь сильный характер, что способно зажать свою подругу в тиски и не дать ей убежать прочь?

«Это так же таинственно, как и все остальное, — в раздумьях говорил себе Дюрталь, и продолжал: — Не менее странны тайные пути действия Христа в Своих Дарах. Если могу судить по себе, то первое причастие раздражает бесовскую активность, а второе унимает.

О, как же я попался со своими глупыми расчетами! Собираясь укрыться здесь, я думал, что душа моя будет в надежном месте, а беспокоился за тело; случилось же как раз наоборот. Мой желудок укрепился и проявил себя способным выдержать такое усилие, что я и предположить не мог, а душа оказалась ниже всякой критики, столь шаткой и сухой, столь хрупкой, слабой! Но хватит об этом».

Он гулял, и смутная радость поднимала его над землей. Он испарялся в каком-то опьяненье, улетучивался, как нестойкий эфир, и в этом состоянии дары благодати поднимались в нем, даже не оформляясь в словах; это было благодарение души, тела, всего существа его тому Богу, Которого он чувствовал живущим в себе, растворенным в молитвенно склоненном пейзаже, и эта природа тоже словно расцветала в немом благодарственном гимне.

Часы на фронтоне аббатства пробили, напомнив, что настал час идти завтракать. Он вернулся в дом приезжающих, отрезал кусок хлеба, намазал сыром, выпил полстакана вина и готовился выйти снова погулять, но тут сообразил, что расписание служб на сегодня другое.

Воскресные службы не те, что по будням, подумал он и поднялся в келью посмотреть афишки.

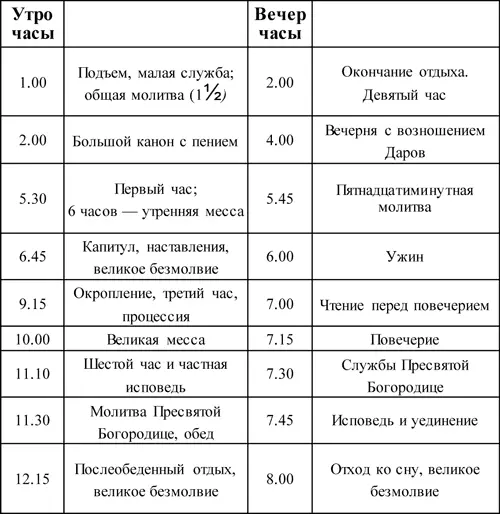

Афишка лежала всего одна: собственно монашеское расписание; в ней были обозначены занятия братьев на воскресенье. Дюрталь прочел:

Примечание.

После дня Воздвижения Креста Господня послеобеденного отдыха не положено, девятый час в 2 часа, вечерня в 3 часа, ужин в 5 часов, повечерие в 6 часов, отход ко сну в 7 часов.

Дюрталь переписал из расписания то, что относится к нему, на клочок бумажки. «В общем, — сообразил он, — мне надо быть в четверть десятого на окроплении, великой мессе и службе шестого часа, потом в два на девятом часе, потом в четыре на вечерне с возношением Даров, наконец, в половине восьмого на повечерии. Ну что ж, день достаточно занят, не говоря о том, что я встал в половине третьего ночи», — подвел он итог.

Придя к девяти часам в церковь, он застал там большую часть рясофоров коленопреклоненными: одни совершали крестный путь, другие перебирали четки, когда же прозвонил колокол, все заняли свои места.

Вошел приор, облаченный в белый стихарь, в сопровождении двух отцов в балахонах с капюшонами, и при пении стиха псалма «Asperges me, Domine, hyssopo et mundabor» [101]все монахи друг за другом прошли перед отцом Максимином, который стоял на ступенях спиной к алтарю, и он окроплял их святой водой, а братья, потупив голову и крестясь, возвращались обратно на свои места для сидения.

Потом приор с кропилом сошел с алтаря, подошел к входу в вестибюль и оросил водой от Креста Дюрталя и г-на Брюно.

Затем он надел полное облачение, и началась служба.

Дюрталь получил возможность оценить воскресное богослужение у бенедиктинцев.

«Господи помилуй» пелось так же, но медленнее, звучнее, важнее, с сильно протянутым окончанием второго слова: голоса парижских монахинь все же утончали и выглаживали это пение, наводили лоск на его похоронный тон, делали его не таким глухим, не таким обширным и объемным. Великое славословие было другое: у траппистов распев древнее, мрачнее, с большими перепадами, интересный самим своим варварством, но не такой трогательный, потому что в формулах самого славословия, например, adoramus te [102], это te не отделялось, не капало, подобно слезинке любовной эссенции, подобно признанию, что из смирения замирает, готовое сорваться с губ, но вот когда запели «Верую», тогда Дюрталю удалось совсем забыться и воспарить.

Он еще никогда не слышал столь властного и могучего Символа веры, что двигался медлительно, звучал в унисон, насыщенно; так проходила процессия догматов, лиловая почти до мрака и красная почти до черноты, лишь немного светлеющая в конце, замирая в долгом жалобном «аминь».

Вслушиваясь в службу цистерцианцев, Дюрталь узнавал, какие обрубки древних хоралов еще уцелели в приходских мессах. Большая часть Канона: Sursum corda [103], Vere dignum [104], антифоны, «Отче наш» — остались нетронуты. Переменились только Sanctus [105]и Agnus Dei [106], здесь они были массивны, выстроены, так сказать, в романском стиле, драпировались в те неярко пламенеющие одежды, которыми, в общем, были облачены и все траппистские службы.

— Ну что, — спросил господин Брюно, встретившись с Дюрталем за столом трапезной после литургии, — как вы нашли нашу великую мессу?

— Великолепна, — сказал Дюрталь. Поразмыслив немного, он продолжал: — Но совершенства нет! Перенести бы сюда вместо этой заурядной капеллы абсиду Сен-Северена, повесить на стенах картины Фра Анджелико, Мемлинга, Грюневальда, Герарда Давида, {73} Рогира ван дер Вейдена, Боутсов, прибавить еще такие изумительные скульптуры и каменные орнаменты, как на большом портале в Шартре, резные деревянные хоры, как в Амьенском соборе, — это была бы мечта!

А между прочим, — вновь заговорил он, помолчав, — эта мечта была реальностью, что совершенно ясно. В Средние века такой идеальный храм много столетий существовал везде! Пение, драгоценности, картины, скульптуры, ризы, все было благолепно; литургии, чтобы значение их было понятно, имели дивное обрамление; и как же все это далеко!

— Но вы не скажете, — с улыбкой возразил живущий, — что здесь церковные облачения безобразны.

— О нет, они великолепны. Прежде всего, ризы священников не похожи на фартуки землекопов и не топорщатся на плечах, а парижские мастера всегда делают такое вздутие, какую-то гармошку, похожую на висящее ухо осленка.

Потом, у вас крест вышит или выткан не во всю спину и ряса сзади не падает, как пальто-сак; трапписты сохранили древнюю форму риз, которую мы видим у древних миниатюристов и старых мастеров живописи в сценах монашеской жизни, а четырехлистный крест, подобный тем, что выкладывались ажурной кладкой на стенах церквей готического стиля, происходит от формы раскрытого лотоса, расцветшего до той стадии, когда лепестки цветка загибаются вниз. Не говорю уже, — продолжал Дюрталь, — о том, что ткань на ризах, а это, вероятно, фланель или мольтон, должно быть, проходила троекратную окраску: слишком великолепна глубина и ясность ее цветов. Сколько ни пускают церковные позументщики серебра и золота на свои муары и шелка, они никогда не добьются того ярчайшего и вместе с тем приятного глазу тона, как та малиновая парча с желтой отделкой, которую вчера надевал отец Максимин.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: