Василий Белов - ЛАД

- Название:ЛАД

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Белов - ЛАД краткое содержание

Лауреат Государственной премии СССР писатель Василий Иванович Белов — автор широко известных произведений — «За тремя волоками», «Привычное дело», «Плотницкие рассказы», «Воспитание по доктору Споку», «Кануны» и других.

Новая книга «Лад» представляет собою серию очерков о северной народной эстетике.

Лад в народной жизни — стремление к совершенству, целесообразности, простоте и красоте в жизненном укладе. Именно на этой стороне быта останавливает автор свое внимание.

Осмысленность многовековых традиций народного труда и быта, «опыт людей, которые жили до нас», помогают нам создавать будущее. «Вне памяти, вне традиций истории и культуры нет личности, — пишет автор. — Память формирует духовную крепость человека».

ЛАД - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Одежда для девушки, да и для парня много значила, из-за нее не спали ночами, зарабатывали деньги, подряжались в работу. Многие стеснялись ходить на гулянья до тех пор, пока не заведут женскую пару или мужскую тройку. Полупальто для парней (его называли и верхним пиджаком) и сак для девушки тоже серьезное дело. Не зря в числе других пелась и такая частушка:

Зародились некрасивы,

Небогато и живем,

На веселую гуляночку

В туфаечках идем.

Как видим, одежда стоит в одном логическом ряду с внешней красотой. В другой частушке сквозит мысль об общественной неполноценности неодетого человека, его уязвимости относительно недоброй молвы.

Говорят, одежи нету

— Вешала да вешала,

Юбка в клетку, юбка в клеш,

Еще какого лешева.

Традиционное отношение к одежде еще ощущается в этой незамысловатой песенке, ведь после гуляния или хождения к церкви одежду всегда развешивали, сушили и убирали в чулан. Новые веяния, однако, звучат сильнее: девушки, носившие юбки клеш, были уже бойчее, не стеснялись частушек не только с «лешим», но и с более сильными выражениями.

Барачный смешанный быт еще в двадцатых годах научил девушек носить шапки и ватные брюки. Работа в лесу на лошадях обучила мужским словам и манерам. И все же, отправляясь на всю зиму на лесозаготовки, многие девушки брали с собой хотя бы небольшой праздничный наряд. В зимние вечера в бараке кто спал, кто варил, а кто и плясал под гармонь.

Чем неустойчивей быт, тем меньше разница между будничной и праздничной одеждой. Жизнь молодежи на лесозаготовках, война, послевоенное лихолетье, кочевая вербовочная неустроенность свели на нет резкую и вполне определенную границу между выходным одеянием и будничным. Когда-то в неряшливом, грязном или оборванном виде плясали только дурачки, пьяные забулдыги и скоморохи, и тут была определенная направленность на потеху и зубоскальство. Во времена лихолетья такие выходы на круг, вначале как бы шуточные, становились нормальным явлением, над пьяными плясунами перестали смеяться. Скабрезная частушка в устах женщины, одетой в штаны и ватник, звучит менее отвратительно, чем в устах чисто и модно одетой женщины. Больше того, празднично одетой женщине, может быть, вообще не захочется паясничать…

Женская обувь в старину не отличалась многообразием, одни и те же сапоги девушки носили и в поле, и на гулянье. Особо искусные сапожники шили для них башмаки или камаши. В семьях, где мужчины ходили на заработки, у жен или сестер в конце прошлого века начали появляться полусапожки — изящная фабричная обувь.

Платок и плетеная кружевная косынка, несмотря ни на что, так и остались основным женским головным убором, ни нэповские шляпки, ни береты тридцатых годов не смогли их вытеснить.

Богатой и представительной считалась в дореволюционной деревне крестьянка, имеющая муфту (такую, в которой держит свои руки «Незнакомка» Крамского). Полусапожки, пара, косынка, кашемировка считались обязательным дополнением к приданому полноценной невесты.

Едва ребенок начинал ползать, а затем и ходить вдоль лавки, мать, сестра или бабушка шили ему одежду, предпочтительно не из нового, а из старого, мягкого и обношенного. Форма детской одежки целиком зависела от прихоти мастерицы. Но чаще всего детская одежда и обувь повторяли взрослую. Ребенок, одетый по-взрослому с точностью до мельчайших деталей, вроде бы должен вызывать чувство комического умиления. Но в том-то и дело, что в крестьянской семье никогда не фамильярничали с детьми. Оберегая от непосильного труда и постепенно наращивая физические и нравственные тяжести, родственники были с детьми серьезны и недвусмысленны. Одинаковая со взрослыми одежда, одинаковые предметы (например, маленький топорик, маленькая лопатка, маленькая тележка) делали ребенка как бы непосредственным и равноправным участником повседневной крестьянской жизни. Чувство собственного достоинства и серьезное отношение к миру закладывались именно таким образом и в раннем детстве, но это отнюдь не мешало детской беззаботности и непосредственности. Для детской же фантазии в таких условиях открываются добавочные возможности.

Одетый как взрослый, ребенок и жить старается как взрослый. Преодолевая чувство зависти к более старшему, получившему обнову, он гасит в своем сердечке искру эгоизма. И конечно же, учится радоваться подарку, привыкая к бережному любовному отношению к одежде. В больших семьях обновы вообще были не очень часты. Одежда (реже обувь) переходила от старшего к младшему. Донашивание любой одежды считалось в крестьянской семье просто необходимым. То, что было не очень нужным, обязательно отдавали нищим. Выбрасывать считалось грехом, как и покупать лишнее.

ИГРЫ

Это был обширный, особенный и вполне самостоятельный мир. Он пронизывал всю жизнь, проникал в каждую душу, формируя жизненный стиль. И хотя этот мир существовал отдельно, он был спаян с фольклорным, трудовым и бытовым миром, и все они взаимно обогащали друг друга. Это взаимообогащение является еще одним доказательством того, что многообразие, разнообразие, непохожесть помогают этническому единству, тогда как нивелирование только разрушает его.

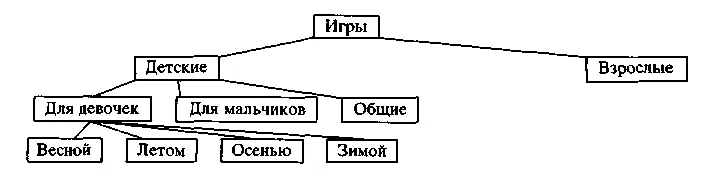

Попробуем и к этому миру подойти с академической меркой, мысленно расчленить на составляющие, разложить их по полочкам, классифицировать. Получится превосходная схема.

Вот хотя бы такая.

И т. д. до бесконечности. Можно составить схему и по другому принципу, но ничего от этого не изменится, она останется такой же холодно-безжизненной. Попытаемся все-таки ее оживить, вдохнуть в нее душу [109]. Хотя задача эта так же непосильна, как непосильна задача расчленить какое-то известное нам единство без риска разрушить его либо оказаться в дураках. (Точь-в-точь как бывает с ребенком, который, стараясь объяснить очарование игрушки, разбирает и потрошит ее.)

Очарование исчезает как дым, когда начинают искать его причины, поэзия улетучивается. Так же исчезает смысл любого дела, когда начинают говорить о нем больше, чем делать. Так же точно игра имеет смысл только для ее участников, но отнюдь не для зрителей (болельщик тоже игрок, он играет, но играет уже в другую игру, как бы паразитируя на настоящей игре).

Игры бывают самые разные: детские и взрослые, мужские и женские, одиночные и общие, весенние и зимние, дома и на улице, шумные и тихие, полезные и вредные, спортивные, интеллектуальные и т. д. и т. п. Какие-то из этих свойств нередко соединяются в одной игре. Но чем же все-таки характерна игра вообще? Опять же нельзя ответить на это исчерпывающе. Сколько ни говори, сколько ни лезь из кожи, пытаясь объяснить все, всегда останется нечто необъяснимое и ускользающее. Вероятно, игре присуще прежде всего творчество, питаемое интересом, азартом, опытом, а также и точным правилом. Из игры выходят тотчас, как только она становится неинтересной, другими словами, нетворческой. Но неписаные кодексы игры не всегда позволяют это сделать, и тогда она из наслаждения и радости мигом превращается в жестокую муку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: