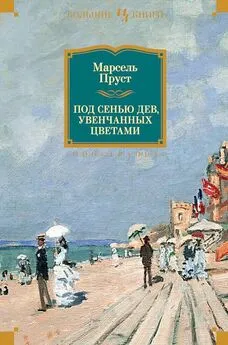

Марсель Пруст - Под сенью девушек в цвету

- Название:Под сенью девушек в цвету

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Художественная литература

- Год:1976

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марсель Пруст - Под сенью девушек в цвету краткое содержание

«Под сенью девушек в цвету» — второй роман цикла «В поисках утраченного времени», принесшего писателю славу. Обращает на себя внимание свойственная Прусту глубина психологического анализа, острота глаза, беспощадность оценок, когда речь идет о представителях «света» буржуазии. С необычной выразительностью сделаны писателем пейзажные зарисовки.

Под сенью девушек в цвету - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Итак, до посещений Эльстира, до того, как я увидел на его марине в яхте под американским флагом молодую женщину не то в барежевом, не то в линоновом платье, и в моем воображении вырисовалась невещественная «копия» платья из белого линона и «копия» флага, вызвав во мне страстное желание сейчас же увидеть недалеко от берега платья из белого линона и флаги, как будто раньше мне никогда такая возможность не представлялась, я всегда старался, когда был у моря, изгнать из поля моего зрения и купальщиков на переднем плане, и яхты с чересчур белыми парусами, похожими на пляжные костюмы, — все мешавшее мне создать иллюзию созерцания изначальной морской стихии, развертывавшей свиток своей таинственной жизни еще до появления человеческого рода и продолжавшей жить ею в эти лучезарные дни, придававшие, как мне казалось, пошлое, повсеместное летнее обличье побережью туманов и бурь, означавшие просто-напросто перерыв, соответствующий тому, что в музыке называется паузой, а зато теперь я воспринимал плохую погоду как несчастье, которому не должно быть места в мире красоты, я жаждал вновь обрести в окружающей действительности то, что преисполняло меня восторгом, и надеялся, что дождусь такой погоды, когда с высоты скал будут видны те же синие тени, что и на картине Эльстира.

Дорогой я уже не приставлял руку щитком к глазам, как в те дни, когда, рисуя себе природу жившей духовною жизнью еще до появления человека, рисуя ее себе как нечто противоположное скучному промышленному прогрессу, от которого на меня нападала зевота в залах всемирных выставок и у модисток, я старался смотреть на ту часть моря, где не было пароходов, чтобы оно представлялось мне как бы изначальным, как бы современником тех столетий, когда оно отделилось от суши, во всяком случае — современником первых веков Греции, а это давало мне право не сомневаться, что «папаша Леконт» не погрешил против истины в стихах, которые так нравились Блоку:

И отплыли цари на стругах легкокрылых,

И с ними двинулся в пучину бурных вод

Косматых эллинов воинственный народ. [25]

Я перестал презирать модисток, так как Эльстир сказал, что та бережность, с какой они расправляют в последний раз, та одухотворенная любовь, с какой они ласкают банты или перья готовой шляпы, так же для него, художника, интересны, как движения жокеев (этим он привел в восторг Альбертину). Но посмотреть на модисток я мог, только вернувшись с курорта, — в Париже, — а на скачки и гонки — в Бальбеке, но уже на будущий год. В Бальбеке исчезли даже яхты с женщинами в белых линоновых платьях.

Мы часто встречали сестер Блок, и с того дня, когда я обедал у их отца, я не мог им не кланяться. Мои приятельницы были с ними незнакомы. «Мне не позволяют водиться с израильтянками», — говорила Альбертина. Уже самая манера произносить «исраильтянки» вместо «израильтянки» указывала, даже если вы и не слышали начала фразы, на то, что для симпатии к избранному народу нет места в душе этих юных буржуазок из благочестивых семей, этих девушек, которые, по всей вероятности, были убеждены, что евреи режут христианских детей. «Вообще ваши приятельницы — мерзость», — говорила мне Андре с улыбкой, свидетельствовавшей о том, что она и не думает считать их моими приятельницами. «Как и все, что принадлежит к их племени», — поучающим тоном знатока прибавляла Альбертина. Сказать по совести, сестры Блока, расфуфыренные и в то же время полураздетые, томные, нахальные, щеголихи и неряхи, особенно приятного впечатления не производили. А одна из их родственниц, пятнадцатилетняя девчонка, возмущала казино своим афишированным обожанием мадмуазель Лии, чей талант высоко ставил Блок-отец и у кого наибольшим успехом пользовались не мужчины.

Кое-когда мы пили чай в ближайших фермах-ресторанах. Рестораны эти назывались «Дезекор», «МарияТереза», «Гейландский крест», «Шуточка», «Калифорния», «Мария-Антуанета». Этот последний сделался излюбленным рестораном стайки.

Но иногда, вместо того чтобы идти в ресторан, мы поднимались на вершину скалы и, усевшись на траве, развязывали пакет с сандвичами и пирожками. Мои приятельницы больше любили сандвичи и удивлялись, что я довольствуюсь куском шоколадного торта, украшенного готическим узором из сахара, или пирожком с абрикосовым вареньем. Дело в том, что сандвичи с честером или салатом — пища невежественная, новая, и мне не о чем было с ними говорить. Зато шоколадный торт был сведущ, пирожки словоохотливы. Торт был безвкусен, как сливки, а в пирожках ощущалась свежесть плодов, много знавшая о Комбре, о Жильберте, и не только о комбрейской Жильберте, но и о парижской, на чаепитиях у которой я их опять нашел. Они напоминали мне о десертных тарелочках с рисунками, изображавшими сцены из «Тысячи и одной ночи», «сюжеты» которых развлекали тетю Леонию, когда Франсуаза приносила ей то Аладдина, или Волшебную лампу, то Али-Бабу, то Спящего наяву, то Синдбада-Морехода, грузящего все свои богатства на корабль в Бассоре. Мне хотелось увидеть их снова, но бабушка не знала, куда они делись, а кроме того, для нее это были самые обыкновенные тарелки, купленные где-нибудь там. Мне же они были дороги тем, что и самые тарелочки, и разноцветные рисунки на них были вделаны в серый шампанский1 Комбре, как в темную церковь — витражи с их самоцветной игрой, как в сумрак моей комнаты — проекции волшебного фонаря, как в открывающийся из окон вокзала и с полотна местной железной дороги вид — индийские лютики и персидская сирень, как старинный китайский фарфор моей двоюродной бабушки — в ее мрачное жилище, жилище старой провинциалки.

Лежа на скале, я видел перед собой только луга, а над ними — не семь небес из христианской физики, а всего только два, одно над другим: потемнее — облако моря, наверху — побледней. Мы лакомились, а если я захватывал с собой вещичку, которая могла доставить удовольствие той или иной моей приятельнице, радость с такой внезапной стремительностью переполняла их почти прозрачные лица, мгновенно алевшие, что у губ недоставало сил сдержать ее, и, чтобы дать ей вылиться, их размыкал смех. Девушки обступали меня; и между их головками, не прижимавшимися одна к другой, разделявший их воздух прокладывал лазурные тропинки, — так садовник оставляет прогалинку, чтобы легче было двигаться среди розовых кустов.

Когда запасы наши истощались, мы играли в игры, которые до встречи с девушками показались бы мне скучными, иногда в совсем детские, вроде «Башня Берегись» или «Кто первый засмеется», но которые теперь я не променял бы и на царский престол; заря младости, еще полыхавшая на лицах девушек и уже угасшая для меня, все перед ними освещала и, как на примитивах воздушных тонов, вырисовывала на золотом фоне что-нибудь наименее важное из их жизни. Лица девушек почти все сливались в неярком багрянце зари, сквозь который подлинные их черты еще не успели пробиться. Виден был только прелестный колорит, сквозь который то, что должно было стать профилем, еще не различалось. В теперешнем профиле не было ничего определенного, он мог заключать в себе лишь скоропреходящее сходство с кем-нибудь из покойных членов семьи, которому природа оказала посмертную эту любезность. Скоро, скоро приходит час, когда больше уже нечего ждать, когда тело сковывает неподвижность, не сулящая никаких неожиданностей, когда теряешь всякую надежду при виде того, как, точно сухие листья с деревьев в разгар лета, с еще молодых голов падают или седеют волосы; оно до того кратковременно, это солнечное утро, что начинаешь любить лишь очень молодых девушек, плоть которых еще только-только подходит, как прекрасное тесто. Девушки — это тягучая масса, поминутно разминаемая мимолетным впечатлением, которому они подчиняются. Про любую из них можно сказать, что она — то статуэтка веселья, то статуэтка юной серьезности, то статуэтка ласковости, то статуэтка удивления, и все эти статуэтки лепит какое-нибудь выражение лица, бесхитростное, цельное, но мгновенное. С этой пластичностью связано то, что девушка всякий раз по-особому чарует нас милым своим вниманием. Конечно, это должно быть присуще не только девушке, но женщина, и та, которой мы не нравимся, и та, которая не подает вида, что мы ей нравимся, является нашему взору чем-то уныло однообразным. Когда женщина достигает известного возраста, знаки ее расположения уже не вызывают легкой зыби у нее на лице, окаменевшем от борьбы за существование, раз навсегда принявшем воинственное или восторженное выражение. Одно из женских лиц — в силу вечной покорности жены мужу — скорей напоминает лицо солдата; другое, изваянное теми повседневными жертвами, какие мать приносит ради детей, — это лицо апостола. Еще одно лицо после многих испытаний и гроз становится лицом морского волка, и только одежда указывает на то, что это женщина. Конечно, если мы любим женщину, то ее предупредительность по отношению к нам еще способна по-новому волновать нас, пока мы с ней. Но в ней самой мы не находим каждый раз другую женщину. Веселость — это всего лишь оболочка ее неменяющегося лица. Но предшествует окончательному этому застыванию молодость, и вот оттого-то близость девушек действует на нас так же освежающе, как зрелище все время меняющихся, беспрестанно сталкивающихся форм, похожее на непрерывное возрождение первооснов природы, какое мы наблюдаем, стоя у моря.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: