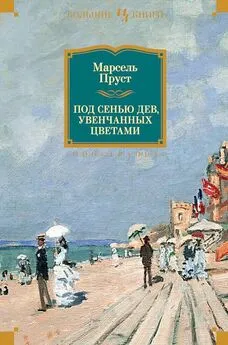

Марсель Пруст - Под сенью девушек в цвету

- Название:Под сенью девушек в цвету

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Художественная литература

- Год:1976

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марсель Пруст - Под сенью девушек в цвету краткое содержание

«Под сенью девушек в цвету» — второй роман цикла «В поисках утраченного времени», принесшего писателю славу. Обращает на себя внимание свойственная Прусту глубина психологического анализа, острота глаза, беспощадность оценок, когда речь идет о представителях «света» буржуазии. С необычной выразительностью сделаны писателем пейзажные зарисовки.

Под сенью девушек в цвету - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поезд до Бальбек-пляжа останавливался на всех станциях, названия которых (Энкарвиль, Маркувиль, Довиль, Понт-а-Кулевр, Арамбувиль, Сен-Марс-ле-Вье, Эрмонвиль, Менвиль) ничего мне не говорили, а между тем, если б я нашел их в книге, то наверное подумал бы, что они напоминают названия городков, расположенных по соседству с Комбре. Но на слух музыканта два мотива, состоящие из нескольких ощутимо одинаковых нот, могут не иметь ни малейшего сходства, если гармония и оркестровка окрашены по-разному. Точно так же и эти печальные имена, в которых так много песку, так много пустынного, обдуваемого ветрами простора и соли и над которыми слог «виль» взвивается, как слово «летят» при игре в горелки, меньше всего напоминали мне имена Русенвиль или Мартенвиль, потому что моя двоюродная бабушка часто произносила их при мне за столом в «зале» и они приобрели для меня какую-то сумрачную прелесть, должно быть сочетавшую в себе вытяжки из вкуса варенья, из запаха горящих дров и из запаха бумаги, на которой была напечатана какая-нибудь книга Бергота, из цвета песчаниковой стены дома напротив, да и сейчас еще, поднимаясь, подобно пузырькам газа, из глубины моей памяти, они не утрачивают своих особенностей, пока пробиваются сквозь многослойную среду на поверхность.

Это были высившиеся над далеким морем на вершинах дюн или уже устраивавшиеся на ночь у подножья ярко-зеленых некрасивых холмов, напоминавших диваны в номерах, состоявшие всего лишь из нескольких вилл, с теннисной площадкой на краю, а иногда с казино, чей флаг мотался на крепчавшем, резком и заунывном ветру, полустанки, впервые показывавшие мне коренных своих жителей, но показывавшие их извне, — теннисистов в белых фуражках, начальника станции, жившего там же, среди тамарисков и роз, даму в «канотье», придерживавшуюся строго определенного образа жизни, о которой я так ничего и не узнаю, и по дороге домой, где уже горел огонь, звавшую свою борзую собаку, потому что собака от нее отстала, — резавшие мой ненаметанный глаз и ранившие мою оторванную от родины душу этими до странности обыкновенными, до отвращения заурядными фигурами. Но мне стало гораздо тяжелей, когда мы выгрузились в вестибюле бальбекского Гранд-отеля, у монументальной лестницы из ненастоящего мрамора, и когда бабушка, не думая о том, что это может еще ухудшить неприязненное и презрительное отношение чужих людей, среди которых нам придется жить, вступила в спор об «условиях» с директором — этаким пузаном, у которого и лицо и голос были все в рубчиках (на лице — от выдавливания множества прыщей, в голосе — от смешения разных говоров, обусловленного отдаленностью его месторождения и его космополитическим детством), в щегольском смокинге, со взглядом психолога, обычно принимавшим, когда подъезжали «омнибусы», важных господ за шушеру, а воров-домушников за важных господ. Забывая, должно быть, что сам-то он зарабатывает меньше пятисот франков в месяц, он глубоко презирал тех, для кого пятьсот франков, или, как он говорил, «двадцать пять луидоров», — это «сумма», и смотрел на них как на париев, которым в Гранд-отеле не место. Правда, в этом же самом отеле жили люди, платившие не очень много и, однако, пользовавшиеся уважением директора, если только он был уверен, что расчетливы они не по бедности, а из скупости. Да ведь и то сказать: скупость нисколько не уменьшает престижа, ибо она — порок, а пороки бывают у людей, занимающих какое угодно общественное положение. На него только и обращал внимание директор, на него или, вернее, на то, что он считал признаками высокого общественного положения, признаки же эти были таковы: не снимать шляпу при входе в вестибюль, носить никербокеры, пальто в талию, вынимать сигару с пурпурно-золотым ободком из тисненого сафьянового портсигара (всеми этими преимуществами я, увы, не обладал). Он пересыпал свою деловую речь выражениями изысканными, но бессмысленными.

Пока моя бабушка, которую не коробило то, что он слушал ее, не снимая шляпы и насвистывая, спрашивала неестественным тоном: «А какие у вас… цены?.. О, это мне не по карману!» — я, сидя в ожидании на скамейке, старался как можно глубже уйти в себя, силился погрузиться в мысли о вечном, не оставив ничего своего, ничего живого на поверхности тела, — бесчувственной, как поверхность тела раненых животных, которые вследствие заторможенности рефлексов становятся совсем как мертвые, — погрузиться для того, чтобы не так страдать на новом месте, к которому я совершенно не привык, и это отсутствие привычки особенно мучило меня при виде той, кому, по-видимому, напротив, все здесь было привычным — при виде элегантной дамы, которой директор выказывал особое расположение, заигрывая с ее собачкой, или юного франта в шляпе с пером, только что вошедшего и спрашивавшего: «Писем нет?», при виде всех этих людей, для кого подняться по лестнице из поддельного мрамора значило вернуться к себе домой. А в это самое время взглядом Миноса, Эака и Радаманта (взглядом, в который обнимавшая моя душа погружалась, точно в неизвестность, где ее ничто уже не защищало) меня строго окинули господа, которые хотя, быть может, плохо разбирались в искусстве «принимать», однако носили название «заведующих приемом»; поодаль, за стеклянной стеной, сидели люди в читальне, для описания которой мне надлежало бы позаимствовать краски у Данте, то в «Рае», то в «Аде», в зависимости от того, думал ли я о блаженстве избранных, имевших право читать в полнейшей тишине, или об ужасе, в который привела бы меня бабушка, если бы она, не отличавшаяся такой впечатлительностью, велела мне туда войти.

Минуту спустя чувство одиночества еще усилилось во мне. Я сказал бабушке, что мне нехорошо и что, Наверно, нам придется вернуться в Париж, — бабушка ничего на это не возразила, но предупредила меня, что ей надо пойти купить то, что нам будет необходимо в любом случае: уедем мы или останемся (потом я узнал, что бабушка пошла только ради меня, так как нужные мне вещи увезла с собой Франсуаза); в ожидании я пошел прогуляться по многолюдным улицам, где именно благодаря многолюдству поддерживалась комнатная температура и где еще были открыты парикмахерская и кондитерская, посетители которой могли есть мороженое и любоваться статуей Дюге-Труэна. Сейчас статуя приблизительно так же была способна восхитить меня, как ее снимок в иллюстрированном журнале способен порадовать больного, который перелистывает журнал в приемной хирурга. Я дивился тому, до чего я непохож на иных людей — ну, например, на директора, который мог посоветовать мне прогулку по городу в качестве развлечения, и на тех, кому застенок, каковым является новое место, кажется «дивным помещением», как было написано в гостиничной рекламе, которая могла и преувеличивать, но которая все-таки обращалась к массе клиентов и старалась им угодить. Правда, реклама не только заманивала их в бальбекский Гранд-отель «прекрасной кухней» и «волшебным зрелищем садов казино», — она ссылалась и на «указы ее величества моды, которые нельзя нарушать под страхом показаться отсталым, на что никто из людей благовоспитанных не согласится». Я боялся, что расстроил бабушку, поэтому мне особенно хотелось ее видеть. Она, конечно, пала духом, рассудив, что если так на меня действует усталость, значит, всякое путешествие мне вредно. Я решил вернуться в гостиницу и там ждать ее; кнопку нажал сам директор, и какой-то незнакомый человек, которого называли «лифтер» и который помещался на самом верху отеля, на высоте купола нормандской церкви, точно фотограф в стеклянном ателье или органист в будочке, начал спускаться ко мне с проворством резвящейся пленницы — ручной белки. Потом, снова заскользив мимо загородки, он повлек меня с собой к своду коммерческого нефа. На всех этажах по обе стороны внутренних лестничек веером раскрывались темные галереи, и по каждой такой галерее проходила горничная с подушкой. Я надевал на ее лицо, плохо видное в сумерках, маску моих самых жарких снов, но в ее взгляде, обращенном на меня, я читал презрение к моему ничтожеству. Между тем, чтобы разогнать смертельную тоску, которую на меня нагнал бесконечный подъем, безмолвное движение сквозь таинственность непоэтичного полумрака, освещенного лишь вертикальным рядом окошечек ватерклозетов на каждом этаже, я заговорил с юным органистом, виновником моего путешествия и моим товарищем по плену, продолжавшим управлять регистрами и трубами своего инструмента. Я извинился перед ним за то, что занимаю много места, что доставил ему столько хлопот, спросил, не мешаю ли я ему, и, чтобы польстить виртуозу, не ограничился проявлением интереса к его искусству — я признался, что оно мне очень нравится. Но он ничего мне не ответил — то ли потому, что был удивлен, то ли потому что был очень занят своим делом, соблюдал этикет, плохо меня слышал, смотрел на свое занятие как на священнодействие, боялся аварии, был тугодумом или исполнял распоряжение директора.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: