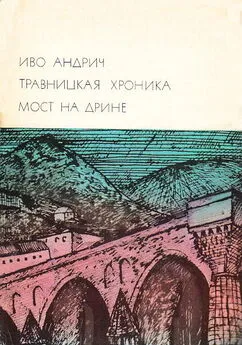

Иво Андрич - Собрание сочинений. Т.3. Травницкая хроника. Мост на Дрине

- Название:Собрание сочинений. Т.3. Травницкая хроника. Мост на Дрине

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Художественная литература

- Год:1985

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иво Андрич - Собрание сочинений. Т.3. Травницкая хроника. Мост на Дрине краткое содержание

В третий том входят романы «Травницкая хроника» и «Мост на Дрине», написанные на материале боснийской истории XV–XIX вв.

Собрание сочинений. Т.3. Травницкая хроника. Мост на Дрине - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но самое радостное для Давиля событие случилось еще до наступления осени. Без всякого шума, почти незамеченной, приехала госпожа Давиль с тремя сыновьями — Пьером, Жюль-Франсуа и Жан-Полем. Первому было четыре года, второму — два, а третий родился несколько месяцев назад в Сплите.

Госпожа Давиль была белокурая, худенькая и хрупкая. Жидкие волосы, причесанные совсем не по моде, обрамляли живое, свежее личико с тонкими чертами и синими глазами с металлическим блеском. Невзрачная на первый взгляд, но умная и рассудительная, с сильной волей, подвижная и неутомимая, она была из тех женщин, про которых говорят: «На все руки мастерица». Жизнь ее проходила в фанатическом, но разумном и терпеливом служении долгу и семье. Этому она посвящала все свои помыслы и чувства, и в ее тонких, всегда красных, на вид слабеньких руках, не знавших покоя, работа спорилась так, словно они были из стали. Госпожа Давиль происходила из добропорядочной буржуазной семьи, погибшей случайно во время революции, и воспитывалась у своего дяди, епископа Авраншского; она была искренне набожна, и набожность ее была чисто французская — сильная, но человечная, без колебаний, но и без ханжества.

С прибытием госпожи Давиль в большом и запущенном доме французского консульства настали новые времена. Без лишних слов, не жалея сил, не прося ни у кого ни помощи, ни совета, она работала с раннего утра до поздней ночи. Дом чистили, приводили в порядок и перестраивали, приспосабливая по мере сил для нужд новых обитателей. Комнаты перегораживали, одни окна и двери заделывали и пробивали новые. За недостатком мебели и тканей в ход пошли турецкие сундуки, ковры и боснийское полотно. Устланный коврами и вычищенный, дом совершенно изменился. Шаги уже не отдавались так неприятно гулко, как раньше. Кухня была переоборудована заново. На всем появился отпечаток французского уклада жизни, скромного и разумного, но по-настоящему удобного.

К весне следующего года задумали преобразить и все вокруг дома.

Па площадке перед домом решили разбить два садика с цветниками, которые своей планировкой хотя бы отдаленно напоминали французские сады. За домом построили птичник, кладовые и другие служебные постройки.

Все делалось по замыслу госпожи Давиль и под ее наблюдением. При этом приходилось преодолевать всяческие трудности, в особенности из-за прислуги. И это были совсем не пустяки, на которые привыкли жаловаться все хозяйки на свете; это было настоящее бедствие. Сначала никто не желал служить в консульстве. О турецкой прислуге нечего было и думать, из немногих православных домов ни один человек не соглашался работать, а католические девушки, служившие даже в, турецких домах, в первое время не смели и ногой ступить во французское консульство, потому что монахи угрожали им проклятием и тяжелым покаянием. Женам еврейских торговцев с трудом удавалось уговорить работать в новом консульстве за хорошее жалованье лишь цыганок. И только после того, как госпожа Давиль стала посещать и одаривать долацкую церковь и тем доказала, что хотя она и жена «якобинского консула», но тем не менее верующая католичка, монахи несколько умерили свой гнев и молчаливо разрешили женщинам наниматься к жене французского консула.

Госпожа Давиль вообще старалась создать и поддерживать самые лучшие отношения с долацким священником, монахами католического монастыря в Гуча-Горе и их паствой. И Давиль надеялся, что до приезда в Травник австрийского консула сумеет, несмотря на все трудности, невежество и недоверие, добиться с помощью своей набожной и умной жены некоторого влияния на монахов и католическое население.

Короче говоря, с наступлением первых осенних дней и в доме и в делах наступило приятное затишье. Давиля не покидало неопределенное, но твердое ощущение, что все устраивается к лучшему или, во всяком случае, выглядит проще и легче.

Над Травником сияло бледное осеннее небо, и улицы с выметенной мостовой казались светлыми и чистыми. Кустарники и рощицы меняли окраску и становились тоньше и прозрачнее. Лашва, быстрая и прозрачная, блестела на солнце и, зажатая в ровном русле, гудела, как натянутая проволока. На сухих укатанных дорогах были следы раздавленных фруктов, упавших с возов, а на кустах и изгородях по сторонам висели клочья сена.

Давиль ежедневно совершал дальние прогулки. Проезжая верхом по ровной дороге под высокими вязами через Купило, он видел внизу в долине дома с черными крышами и голубоватым дымком, мечети и разбросанные белые кладбища. И Давилю казалось, что все — и здания, и улицы, и сады — образует одно пестрое целое, которое мало-помалу становится ему понятнее и ближе. Повсюду царил дух затишья и облегчения. Вдыхая его вместе с осенним воздухом, консул испытывал желание оглянуться и хотя бы улыбкой выразить свои чувства ехавшему за ним телохранителю.

На самом деле это была только передышка.

IV

Первые месяцы Давиль в донесениях не переставал жаловаться на все, на что консул, попавший в подобные условия, может жаловаться. На злобу и ненависть местных турок, на медлительность и ненадежность властей, на небольшой оклад и недостаточные кредиты, на крышу, которая протекает, на климат, от которого болеют дети, на интриги австрийских агентов, на непонимание начальства в Стамбуле и Сплите. Одним словом, все было трудно, не налажено, не так, как надо, и давало повод к жалобам и недовольству.

Особенно Давиль жаловался на то, что министерство не присылало доверенного чиновника, знающего турецкий язык. Давна служил в силу необходимости, и консул не мог вполне доверять ему. Несмотря на все старания, Давне не удалось победить его подозрительность. Кроме того, Давна только говорил по-французски, а служебной переписки вести не мог.

Для помощи при общении с местными жителями Давиль нанял Рафо Атияса, молодого травницкого еврея, который предпочел стать переводчиком «иллирийского» языка [14] …предпочел стать переводчиком «иллирийского» языка… — Иллирийским языком в конце XVIII — начале XIX в. часто называли язык южных славян. Это основывалось на представлениях о том, что они являются потомками древних иллиров, населявших Балканский полуостров в 1-м тысячелетии до н. э.

, чем возиться с дублеными кожами в дядином лабазе. Этому можно было доверять еще меньше, чем Давне. И потому в каждом донесении Давиль умолял о присылке чиновника.

Наконец, когда он начал уже терять надежду н постепенно привыкать к Давне и больше доверять ему, прибыл молодой Дефоссе — новый чиновник и переводчик.

Амедей Шомет Дефоссе (Amedee Chaumette des Fosses) принадлежал к младшему поколению парижских дипломатов, а следовательно, к числу тех молодых людей, которые после бурных лет революции первыми смогли учиться в нормальных условиях и получить специальную подготовку для службы на Востоке. Он был из банкирской семьи, которая ни во время революции, ни во время Директории не потеряла окончательно своего прочно созданного состояния. В школе он считался лучшим учеником и поражал учителей и товарищей блестящей памятью, быстротой суждений и легкостью, с какой впитывал самые разнообразные знания.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: