Иво Андрич - Собрание сочинений. Т.3. Травницкая хроника. Мост на Дрине

- Название:Собрание сочинений. Т.3. Травницкая хроника. Мост на Дрине

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Художественная литература

- Год:1985

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иво Андрич - Собрание сочинений. Т.3. Травницкая хроника. Мост на Дрине краткое содержание

В третий том входят романы «Травницкая хроника» и «Мост на Дрине», написанные на материале боснийской истории XV–XIX вв.

Собрание сочинений. Т.3. Травницкая хроника. Мост на Дрине - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Погруженный в думы, ходжа шел все медленней и тяжелей.

Из торговых рядов теперь вполне отчетливо доносилось пение. Ах, только бы вдохнуть побольше воздуха, только бы преодолеть эту крутизну, только бы дотянуть до дому, повалиться на свою постель и увидеть, услышать кого-нибудь из близких! Это было все, о чем он мечтал. Но и этого ему не суждено было дождаться. Он был уже не в силах справиться с дыханием и сердцем; сердце замирало, дыхание прерывалось, как бывает иногда во сне. Однако спасительного пробуждения не было. Он широко открыл рот, чувствуя, как глаза вылезают из орбит. Вздыбившееся взгорье бросилось ему в лицо. Своей кремнистой утоптанной твердью оно загородило от него весь мир, погрузив во тьму.

На дороге, круто поднимавшейся к Мейдану, в смертельной агонии расставался с жизнью Али-ходжа.

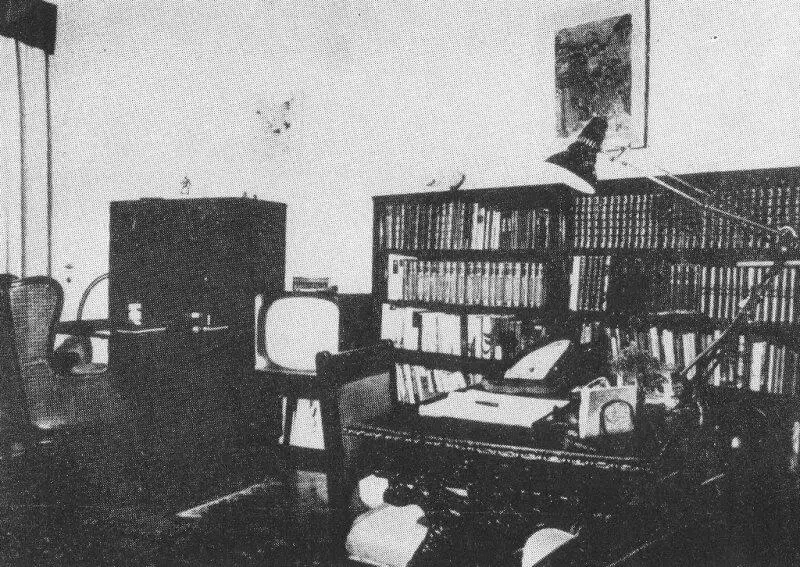

Кабинет Иво Андрича

Пояснительный словарь

Ага— господин, уважительное обращение к состоятельным людям.

Айян— старейшина, предводитель, чиновник городской управы.

Актам— вечерняя, четвертая из пяти предписанных мусульманских молитв.

Антерия— род верхней национальной одежды, мужской и женской.

Байрам— мусульманский праздник по окончании рамазана, продолжающийся три дня.

Баклава— слоеный пирог с орехами, пропитанный сахарным сиропом.

Бег— турецкий землевладелец, господин.

Берат— грамота султана.

Бинекташ— специальный камень, с которого садится на коня.

Бостанджи-баша— один из чинов гвардии султана или визиря.

Вакуф— земли или имущество, завещанные на религиозные или на благотворительные цели.

Вила— мифическое существо, лесная или горная фея.

Газда— уважительное обращение к людям торгового или ремесленного сословия, букв.: хозяин.

Девлет-мусафир— гость государства.

Демирлия— противень-поднос.

Джезва— медный сосуд для варки кофе по-турецки.

Джемадан— мужская одежда без рукавов, расшитая тесьмой.

Джубе— верхняя зимняя одежда.

Ифтар— вечерняя трапеза во время поста, совершаемая после захода солнца.

Ичоглан— придворный визиря.

Кабаница— верхняя одежда типа плаща.

Кадия— судья.

Каймакам— наместник визиря или валии в уезде.

Капиджи-баша— управляющий дворцом визиря.

Капудан-паша— адмирал в турецкой армии.

Кмет— подневольный крестьянин, работающий на землях бега.

Коло— южнославянский танец.

Кулук— трудовая повинность.

Конак— резиденция визиря, административное здание.

Маджария— венгерская золотая монета, употреблявшаяся и как женское украшение.

Мерхаба— мусульманское приветствие.

Минтан— род верхней одежды с длинными узкими рукавами.

Мубашир— посланец, чиновник.

Мудериз— учитель в медресе, мусульманском духовном училище.

Муктар— староста городского квартала.

Мулазим— начальник полиции.

Мулла— мусульманин, получивший духовное образование.

Мутевелий— управляющий вакуфом.

Мутеселим— чиновник визиря.

Муфтий— мусульманский священник высокого ранга.

Мухурдар— хранитель государственной печати.

Окка— мера веса, равная 1283 г.

Опанки— крестьянская обувь из сыромятной кожи.

Пашалык— область, находящаяся в подчинении паши.

Плета— мелкая австрийская монета.

Райя— христианские подданные Оттоманской империи, букв.: стадо.

Ракия— сливовая водка.

Рамазан— девятый месяц по мусульманскому календарю, месяц поста, обязывающего воздерживаться от пищи с восхода до захода солнца.

Реис— высший сан в мусульманской религии.

Салеп— сладкий горячий напиток, настоянный на ятрышнике.

Сердар— военачальник.

Серджада— коврик, на котором мусульмане совершают моление.

Силахдар— хранитель оружия.

Слава— праздник святого покровителя семьи.

Софта— ученик медресе.

Спахия— турецкий землевладелец.

Сибаша— помощник паши.

Табут— открытый гроб, в котором хоронят мусульман.

Тарих— дата, число, хроника.

Тефтедар— министр финансов.

Тефтер-чехайя— хранитель архивов.

Улемы— мусульманские вероучители, знатоки и толкователи Корана.

Урмашица— сладкий пирог с финиками.

Филджан— чашечка для черного кофе.

Хаджи— мусульманин, совершивший паломничество в Мекку.

Хазнадар— казначеи, эконом.

Хан— постоялый двор.

Хафиз— человек, знающий наизусть Коран.

Хечим— врач.

Ходжа— мусульманский священник.

Цицвара— национальное боснийское блюдо из муки, масла и сыра.

Чевап— молотое мясо, жаренное в виде котлет на мангале и сильно сдобренное перцем.

Чехайя— заместитель визиря.

Чифчия— безземельный крестьянин, обрабатывающий землю помещика.

Чохадар— чиновник, ведающий гардеробом визиря.

Эфенди— господин, уважительное обращение к образованным людям.

Эмин— финансовый чиновник.

Ямак— рекрут в янычарских войсках.

Яция— пятая, ночная, молитва, совершаемая мусульманами через два часа после захода солнца.

Комментарии

1

В третий том настоящего издания вошли исторические романы Иво Андрича «Травницкая хроника» и «Мост на Дрине», принесшие писателю мировую славу. В 1961 году за роман «Мост на Дрине» Иво Андричу была присуждена Нобелевская премия. Сейчас этот роман пережил 93 издания в разных странах Европы и Азии и переведен на три десятка языков. «Травницкая хроника» насчитывает 51 издания в переводах более чем на двадцать языков.

Во многих критических работах, рассматривающих романы И. Андрича. подчеркивается их связь с эпическими романами Л. Толстого. Например, норвежский поэт и критик Рангвалд Скреде писал: «Андрич заставляет вспомнить о великих славянских мастерах слова, прежде всего о Толстом. Андрича сближает с русским писателем умение вести повествование уравновешенно и просто, в хронологической последовательности, без стилистических ухищрений и эффектов, находя точные детали, которые складываются в величественную картину истории народа в определенную эпоху. И как Толстой, соединяющий в себе понимание людей и жизненную мудрость с основательным знанием истории, Андрич рассказывает не об отдельных людях, но о целом народе, о жителях Боснии, a в широком смысле — обо всех народах Балкан». «После „Войны и мира“ Толстого едва ли мы еще найдем такое мастерство в показе человеческой судьбы», говорилось в норвежской газете «Норддойтше Рундшау» после присуждении Андричу Нобелевской премии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: