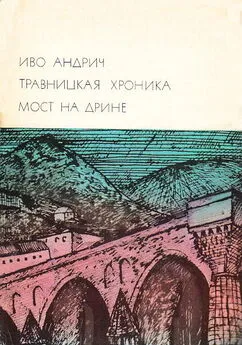

Иво Андрич - Собрание сочинений. Т.3. Травницкая хроника. Мост на Дрине

- Название:Собрание сочинений. Т.3. Травницкая хроника. Мост на Дрине

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Художественная литература

- Год:1985

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иво Андрич - Собрание сочинений. Т.3. Травницкая хроника. Мост на Дрине краткое содержание

В третий том входят романы «Травницкая хроника» и «Мост на Дрине», написанные на материале боснийской истории XV–XIX вв.

Собрание сочинений. Т.3. Травницкая хроника. Мост на Дрине - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На первом привале близ Лашвы, около полудня, фон Паулич распрощался со своим предшественником. Анна Мария наказала его, не дав возможности еще раз ей откланяться. Она вышла из экипажа, который порожняком поднимался в гору, и пошла пешком по зеленой обочине, не желая даже оглянуться в долину, где консулы прощались, стоя у воды. До слез щемящая тоска, охватывающая и более здоровых женщин, когда они покидают место, где прожили несколько лет, независимо от того, хорошо или плохо, душила теперь и Анну Марию. Комок едва сдерживаемых слез подкатывал к горлу, судорожно кривился рот. Но больше всего ее мучила мысль о красивом и холодном подполковнике, которого она звала уже не Антиноем, а «глетчером», так как он, по ее мнению, был холоднее мраморной статуи прекрасного античного юноши. (Она прозвала его так еще прошлой ночью, у нее была привычка даже при самых мимолетных отношениях давать людям клички.) Строгая и торжественная, поднималась Анна Мария по горной дороге, словно возносясь на священную и трагическую высоту.

Рядом с ней, ближе к середине дороги, шла ее дочь Агата, молчаливая и испуганная. У нее совсем не было никакого ощущения, что она торжественно поднимается куда-то ввысь, в противоположность экзальтированной матери ей казалось, что она печально спускается вниз. Ее тоже душили слезы, но совсем по другим причинам. Она одна искренне сожалела, что покидает Травник, расстается с тишиной и привольем сада и веранды и едет в огромную неприятную Вену, где нет ни покоя, ни неба, ни простора, где уже на пороге домов чувствуются противные запахи, от которых делается тошно, в ту Вену, где ее мать, которой она и во сне стыдится, будет у нее ежеминутно перед глазами.

Но Анна Мария не замечала, что глаза у дочки полны слез. Она забыла даже о ее присутствии и только злобно шептала бессвязные слова, сердясь на мужа, что он так долго задерживается, «угождая этому глетчеру и извергу», вместо того чтобы холодно показать ему спину, как это сделала она сама. И, шепча эти слова, она чувствовала, как ветер играет легкой и длинной зеленой вуалью, завязанной сзади на дорожной шляпе, то сминая, то развевая ее. Это представилось ей красивым и трогательным и резко изменило настроение к лучшему, подняло ее в собственных глазах; отдельные подробности ее теперешней жизни исчезли, и она вообразила себя жертвой, которая под изумленными взглядами людей подымается по дороге отречения.

Вот все, что останется от нее этому бесчувственному ледяному человеку! Только неясный силуэт на горизонте и гордое колыхание ее вуали, неумолимо исчезающей и теряющейся вдали.

С такими мыслями шагала она по краю холма, словно по рампе большой и глубокой сцены.

А снизу, с долины, один только ее муж, тревожно наблюдавший за ней, следил за зеленой вуалью на холме в то время как «глетчер», не замечая ничего на свете, прощался с ним самым милейшим и учтивейшим образом.

Но не только чувствительная и экзальтированная Анна Мария была очарована и разочарована личностью нового консула.

Уже во время первого визита, который фон Паулич нанес ему вместе с фон Миттерером, Давиль понял, что перед ним человек совсем иного склада, чем фон Миттерер. О делах консульства фон Паулич высказывался яснее и свободнее. С ним можно было беседовать на любую тему, а в особенности о классической литературе.

Во время последующих визитов, которыми они обменялись, Давиль мог заметить, насколько обширны и глубоки его знания текстов и комментариев. Фон Паулич ознакомился с французским переводом Вергилия, сделанным Делилем, который ему послал Давиль, и четко и серьезно изложил свое мнение, доказывая, что хороший перевод должен сохранять оригинальную метрику стиха, и осуждая Делиля за то, что тот злоупотреблял рифмой. Давиль старался защитить своего кумира, счастливый уже тем, что может о нем говорить.

Но первоначальная радость, вызванная приездом этого литературно образованного человека, быстро исчезла. Довольно скоро Давиль понял, что разговор с подполковником не доставляет ему того удовольствия, какое приносит обычно обмен мыслями с благородным собеседником о любимом предмете. Разговор с подполковником был, в сущности, обменом сведениями, всегда точными, занимательными и многочисленными по любому поводу, но не обменом мыслями и впечатлениями. Все в этом разговоре носило безличный, холодный и отвлеченный характер. Окончив беседу, подполковник уезжал со своим богатым запасом ценных сведений, неизменно красивый, аккуратный, холодный и невозмутимый, а Давиль оставался все в том же печальном одиночестве, с той же жаждой душевной беседы. Разговоры с ним ничего не давали ни уму, ни сердцу; нельзя было запомнить даже тембр его голоса. Фон Паулич вел разговор так, что собеседник не мог ни узнать что-либо о нем, ни поведать о себе. Вообще все сколько-нибудь интимное и личное отскакивало от подполковника как от стены. Таким образом, Давиль должен был оставить всякую надежду на обсуждение своей поэтической деятельности с этим бесстрастным любителем литературы.

По случаю радостного события при французском дворе Давиль сочинил к крестинам римского короля специальную поэму и послал ее в свое министерство с просьбой передать в высшие сферы. В поэме, начинавшейся словами: «Salut, fils du printemps et du dieu de la Guerre!» [68] Приветствую тебя, сына весны и бога войны (фр.).

, выражалась надежда на мир и благоденствие всех народов Европы; попутно были упомянуты и скромные труженики, заброшенные в «дикие и печальные края».

Как-то, посетив фон Паулича, Давиль прочел ему свое произведение, но ничего этим не достиг. Подполковник не только не захотел понять намека на их сотрудничество в Боснии, но ни словом не обмолвился ни о стихах, ни о сюжете. И при всем том, что было самое неприятное, он оставался тем же учтивым и любезным человеком, каким был всегда и при всех обстоятельствах. Давиль был в душе разочарован и зол, но не имел повода проявить свою обиду.

XX

Годы после Венского мира (1810 и 1811), названные нами мирным периодом в жизни Давиля, были, в сущности, годами упорного труда.

Войны прекратились, не было резких кризисов и открытых столкновений, зато консульство было целиком занято торговыми делами, сбором сведений, составлением донесений, выдачей паспортов на товары и рекомендательных писем для французских властей в Сплите или для таможни в Костайнице. «Торговля пошла через Боснию» — как творили в народе, или как сам Наполеон сказал где-то: «Времена дипломатов кончились, теперь настали времена консулов».

Еще три года назад Давиль предлагал план для развития торговли между Турцией и Францией и подчиненными ей странами. Он усиленно советовал организовать постоянную французскую почтовую службу на турецких землях, чтобы не зависеть от австрийской почты и турецкого беспорядка и произвола. Но все предложения так и остались лежать в битком набитых парижских архивах. Теперь, после Венского мира, стало очевидно, что и сам Наполеон заинтересован в осуществлении этих предложении в кратчайший срок и в гораздо больших масштабах, чем травницкий консул когда-либо решался предлагать.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: