Г. Осипов - Общество знания: Переход к инновационному развитию России

- Название:Общество знания: Переход к инновационному развитию России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛИБРОКОМ

- Год:2013

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Г. Осипов - Общество знания: Переход к инновационному развитию России краткое содержание

Выздоровление, укрепление и подъем отечественной науки, образования, массовой культуры мышления — условие перехода России на инновационный путь развития, а точнее — условие самого существования России.

В настоящий момент эта идея оформилась как строительство так называемого общества знания. По своей глубине и масштабу это проблема цивилизационного порядка. Она предполагает изменения во всей системе жизнеустройства страны и народа — создание новой многомерной ткани общественных отношений, нового языка и нового типа рациональности. В настоящей, второй книге проводится инвентаризация того «строительного материала», который реально имеется в России для создания современного «общества знания». Какой должна быть доктрина следующего этапа этого проекта? Речь уже идет о том, чтобы строить новую образовательную, научную, инновационную систему, поскольку восстановление прежних советских структур невозможно — изменился культурно-исторический тип человека нынешней России. Строить «общество знания» придется из обломков того, что осталось, но уже в соответствии с новой обстановкой. Сборка структур нового «общества знания» рассматривается в книге исходя из чрезвычайных задач и угроз, стоящих перед Россией, и новых познавательных и информационных технологий — с учетом уроков, полученных во время кризиса последних 25 лет. Эта задача обдумывается и обсуждается большим числом квалифицированных и ответственных людей. Согласно выводу авторов, их сообщество, пока еще рыхлое и не связанное общей методологией и организацией, уже составляет кадровый костяк той системы, которую предстоит построить.

Книга предназначена научным работникам, преподавателям и студентам, а также всем, кто обдумывает опыт новейшей истории России и ее будущее.

Общество знания: Переход к инновационному развитию России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Этот большой культурный сдвиг наложился в России на длительный социальный и духовный кризис, который задел практически каждую семью и особенно болезненно сказался на подростках. В главных своих проявлениях играизация воздействует на детей и подростков как сила, враждебная школе и семье. Школа и семья в России действуют в координатах мировоззрения модерна и следуют ориентирам Просвещения и культуры, уходящей корнями в православие (а также другие великие религии). Несмотря на давление постмодерна, школа и семья сохраняют устойчивость и в своей воспитательной и рационализирующей работе оказывают сопротивление той аномии, которую несет с собой играизация. Перед нами — одно из крупных столкновений в социодинамике культуры. Подросток — действующее лицо и очень часто жертва этого столкновения. Рационально освоить этот конфликт и сдвинуть его в рамки приемлемого порядка — задача того «общества знания», которое строится в России, получившей ценный опыт кризиса.

Все сказанное выше нисколько не означает, что унаследованная от советского строя школа не нуждается в реформировании. Напротив, активная и глубокая реформа насущно необходима.

Первой очевидной причиной такой необходимости является кардинальное отличие состояния общества в условиях длительного переходного периода от стабильного (и даже в ряде аспектов застойного) состояния советского общества, которое сохранялось до середины 80-х годов. Россия переживает глубокий трансформационный кризис, который привел к резкому изменению необходимого профиля знаний, навыков и установок, которыми школа должна снабдить молодого человека. В противном случае его способ мысли, познания и поведения будет неадекватным реальности. Он окажется лишен достоверной «карты» того пространства, котором ему приходится двигаться.

В настоящий момент молодежи предлагается две фундаментально разных «карты». Одна составлена исходя из представлений, положенных в основание школьной реформы. Она рисует Россию как пространство равновесной рыночной экономики и гражданского общества, существующее в мире «общечеловеческих ценностей» и дрейфующее в «лоно мировой цивилизации». Это — карта страны Тлён.

Другая карта составлена из образов утраченного прошлого. На ней «нанесены» объекты и ориентиры, которые остались в советской системе. Как бы они не были нам дороги и ценны для изучения, двигаться по такой карте тоже нельзя. Советская система образования давала знания и установки, адекватные условиям СССР (при определенной степени неточности, которая присуща любой системе образования). Эти условия резко изменились, и гипотетический школьник, обученный по канонам советской школы, выйдя в мир, оказался бы дезориентирован и не имел бы социальных перспектив в реальном обществе. Речь идет не о том, чтобы принять ценности и нормы кризисного общества, а о том, чтобы иметь верные представления о реальности.

Реформа школы, кладущая в основу программы обучения и воспитания достоверную «карту реальности» в ее динамике — важнейшее дело в строительстве нового «общества знания» России.

Вторая причина более долговременная. Советская школа была в высшей степени эффективной в обществе, которое переживало быструю модернизацию и отвечало мироощущению и структуре мотиваций индустриального общества на подъеме его развития в обстановке антропологического оптимизма. Общий кризис индустриализма означал и кризис адекватного индустриальному обществу образования. Он раньше проявился в школе западного общества, но его признаки обнаружились и в советской школе в виде снижения познавательной активности и особенно снижения интенсивности самообразования с конца 70-х годов.

Как пишет С. Б. Переслегин, «окончательное закрепление жизненной схемы „школа с отличием — ВУЗ с красным дипломом — хорошая работа — карьера“ произошло в 1950-х — начале 1960-х годов, когда осуществлялся глобальный ракетно-ядерный проект». Культурный кризис 70-80-х годов проявился в том, что в продолжении образования после школы заметную роль стали играть негативные мотивы «если не будешь учиться, пойдешь в армию». По словам Переслегина, «деградация школьного образования уверенно диагностируется как общемировой тренд с середины 1980-х годов. Проявляется этот тренд прежде всего в неэффективности капиталовложений в систему образования, затем — в росте функциональной неграмотности и, наконец, в непрерывном увеличении информационного „зазора“ между минимальными требованиями ВУЗа и максимальными возможностями школы. Как следствие, в наиболее развитых странах мира все более острой проблемой становится нехватка высококвалифицированных кадров — притом практически во всей деятельностной сфере… Разумеется, речь идет о „передовых странах“, вступивших в стадию общего кризиса индустриализма. Система образования в странах „третьего мира“ отстает на одну-две исторические эпохи и, поэтому, пока развивается по восходящей линии» [133]. 95

Очевидно, для России было бы очень желательно не проходить этап этого болезненного кризиса школы вслед за западными странами, а вовремя учесть структурные изменения в постиндустриальном обществе и адаптировать к ним школьное обучение и воспитания. Для этого в принципе была возможность в годы перестройки и начального этапа реформы, однако выбор имитационного проекта реформ, напротив, загнал российскую школу в наихудший коридор воспроизведения худших проявления болезней Запада. Кризис советской школы, который мог стать кризисом развития, стал просто деградацией школы и высшего образования.

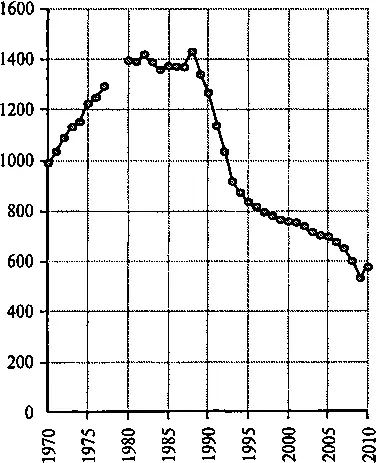

В результате в настоящее время в России кризис образования наложился на деформацию производственной системы, и произошло вымывание квалифицированных кадров. Профессиональная ориентация школьников искривлена настолько, что контингент квалифицированных рабочих промышленности почти не пополняется молодежью, подготовка рабочих в системе профессионального обучения резко сократилась (см. рис. 14), а в составе выпускников ПТУ преобладают работники сферы обслуживания. Однако в то же время ощущается дефицит кадров и неквалифицированных работников, и специалистов высокого уровня. Дефицит первых восполняется миграцией, в том числе нелегальной, а лучшие молодые специалисты, напротив, эмигрируют на Запад.

Рис. 14. Выпуск квалифицированных рабочих в системе начального профессионального обучения в РСФСР и РФ, тыс. чел.

Строительство в России «общества знания» означает одновременное решение двух задач — восстановления структур индустриального общества и продолжения, в новых условиях, создания тех структур постиндустриального общества, которые уже складывались в СССР в виде ряда наукоемких производств и массовой научно-технической деятельности. Решение этих взаимосвязанных, но существенно разных задач требует выработки оригинального проекта, который не может копировать подходы Запада, «вывозящего» структуры индустриального общества в зоны с дешевой рабочей силой. Не может Россия копировать и подходы новых индустриальных стран Азии, которые еще целый период могут использовать свои конкурентные преимущества в виде массового промышленного производства с дешевой рабочей силой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: