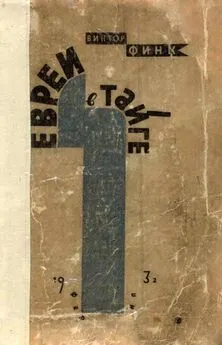

Виктор Финк - Евреи в тайге

- Название:Евреи в тайге

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Федерация»

- Год:1932

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Финк - Евреи в тайге краткое содержание

…В настоящей книге собраны очерки, писанные по следам живой жизни в 1929 г. Биробиджан был тогда дик и пустынен. Немногочисленное коренное население, закосневшее в старых хозяйственных формах, оказалось бессильно бороться с природой и неисчислимые богатства края лежали в тайге нетронутыми.

Первые шаги советского колонизатора были трудны, очень трудны. Трудности были созданы природой, человеческой неосмотрительностью и человеческой неопытностью. Они стояли глухой стеной…

Евреи в тайге - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Он прочитал мне записанное, встал, и мы пошли: дальше.

— В каком чине этот солдат? Что значит «комвзвод»?

— Унтер-офицер, — пояснил я.

Немец снова взялся за книжку.

«Что знает немецкий или любой европейский полковник о корейцах? Ничего. Он никогда ничего не слыхал о них. Тем хуже для него, потому что в тайге советский унтер-офицер кореец очень хорошо все знает о нем».

2. Надо написать книгу

На Крайнем Севере и на Дальнем Востоке, как, впрочем, везде в Союзе, пушнину у туземцев скупают государственные организации. Они платят по твердым ценам и, в счет платы, выдают им по твердым же ценам товары и снаряжение. Но повелось это так с очень недавних пор. До революции пушнину скупали у туземцев перекупщики-китайцы и староверы. Покупали, конечно, с обманом. За соболей давали медные котлы, да так: сколько в котел влезет шкурок, столько и надо за него отдать. При этом уминали шкурки кулаками и коленями, чтобы больше влезло. Были и другие приемы торговли, да где не доглядит охрана, они еще и сейчас существуют.

На стойбище к гилякам или к чукчам приезжает ласковый друг со спиртом. Приезжает он целым поездом в несколько саней, а на санях спирт и русские бабы-проститутки. Гость угощает чукчей спиртом совершенно бесплатно до положения риз. Когда спирт выпит, чукчи просят еще, но у друга больше спирта нет. Бедняки готовы все с себя отдать и в первую очередь предлагают пушнину. Но купец не берет: у него нет спирта, он не затем приехал, он не имеет чем платить, а даром он взять не хочет: совесть не позволяет обидеть друга-чукчу. Отчаянию бедных дикарей нет пределов. Гость уезжает, и с ним скрывается надежда получить еще немного спирта.

Но остаются женщины. И тогда начинается омерзительный торг, выворачивающий душу и совесть.

Проститутки все время пьянствуют вместе с туземцами. По отъезде хозяина они продают в обмен на соболей и песцов свою мочу, пропахшую спиртом. Когда на стойбище нет больше ни одной шкурки, они уезжают. В лесу их поджидает хозяин.

Смысл этой комбинации в том, что сам купец формально ни в чем не виновен и в глазах туземцев сохраняет престиж просто веселого друга, который рад угостить бескорыстно. А проститутки — с них что возьмешь? Да и нанимает он каждый раз других.

Трудно писать об этом: хотя давно известна отсталость чукчей и предприимчивость хищников-спекулянтов, все же такие дела плохо укладываются в человеческом разуме. Однако, все это мне рассказывали серьезные люди, наши ответственные работники севера. Значит, правда. Такие дела еще и сейчас живы, с ними еще приходится бороться.

Революция дала отсталым народностям школы. В Хабаровске есть институт, где учатся дети и молодые люди из туземцев Крайнего Севера. В Ленинграде тоже. В Хабаровске я посетил их школу. На партах сидели ученики разных возрастов— и десяти, и тридцати лет — и одинаково изумленными глазами рассматривали картинки в книжках.

У всех широкие приподнятые скулы и узенькие глазки. У народов севера узкие глаза, как у людей, которые еще не совсем проснулись.

Это было в начале учебного года. В углу, на звериных шкурах, брошенных на пол, спала группа только что прибывших с севера воспитанников— для них еще не успели приготовить места в общежитии.

Ученик чукча пел для нас песню. Он сидел посреди комнаты, туго упершись кулаками в колени. Широкие плечи поднялись к самой голове и тяжело нависли. Он сидел и, стиснув зубы, выводил странную мелодию. В первую минуту стало неловко оттого, что вот мы, несколько взрослых европейцев, сидим и всерьез слушаем это мычание. Но очень скоро странное чувство стало охватывать нас. Бесконечность ледяных морей и снежных пространств стала вырисовываться сквозь необычное пение. Это было настоящее искусство. Холодный мир Севера воплотился в звуки и зажил перед нами, и в этом мертвом мире жила одна маленькая трепещущая точка — певец. Его мелодия то еле просачивалась сквозь стиснутые зубы и угрюмо уходила куда-то в землю, то вырывалась могучим звоном и билась в воздухе и играла. Мы были потрясены и заставили певца повторить три раза.

— О чем ты пел? — спросил я.

— Об моё жизнь и как я поехал учиться, — ответил чукча.

Он приехал оттуда, с Чукотки, куда еще так недавно русские привозили только спирт.

Теперь он учится. Скоро он кончит школу и вернется на стойбище учителем, организатором новой жизни. А быть может поступит в университет и вернется врачом.

Покуда он пел, в класс вошла молоденькая девушка с лицом монгольского типа, худенькая, щупленькая. Она была одета по-европейски: на ней было непромокаемое пальто, шелковая шляпка и туфли на высоких каблуках… Она оказалась гольдячкой с Урми. Она только что приехала с родины. Она тоже ученица. Она добралась с большим трудом: на Урми уже пошел лед. На порогах бросало. Она и сама не понимает, как уцелела.

Урми — небольшая, но совершенно дикая речка в Биробиджане, не только не судоходная, но едва доступная даже для лесного сплава. Она выходит из глубины тайги и на половине своего течения сплетается с реками Куканом и Тунгуской, а Тунгуска километрах в сорока от Хабаровска впадает в Амур. Берега Урми почти совершенно необитаемы. В шестидесятых годах прошлого века, когда в крае впервые появились русские, горсточка староверов поселилась на Урми в глубине тайги, в неприступном месте, куда очень трудно добраться. На десятки километров они — единственные жители здесь. Но еще выше их на несколько десятков километров по течению есть стойбище гольдов. Эти живут почти не выходя в цивилизованный мир. Охота и рыбная ловля составляют их занятия ныне, как пятьсот и тысячу лет назад. Простые и наивные люди! Они, по древней легенде, считают за счастье самое жизнь и ничего не ищут на земле. Им непонятны эти большие страсти, которые заставляют белых людей, хорошо одетых, хорошо вооруженных и у которых такие красивые пуговицы, приезжать к ним в Урми с риском для жизни.

Европейцу очень трудно проехать сюда. Гольды никак не соглашаются везти русских к себе: они боятся ответственности.

— Твоя сам езжай, моя вези могу нет. Твоя утони, моя отвечай не хочу.

Заведующий Инским участком Дальлеса рассказывал мне, с каким трудом убедил он гольда-лодочника проводить его по Кукану. Гольд ни за что не хотел ехать. Он страшно боялся. Наконец, опасаясь рассердить русского, он согласился. Однако, едва сев за весла, он стал бормотать что-то по-гольдски, а потом повторил по-русски. Это был разговор с Куканом.

— Слушай, Кукан! — жалобным голосом говорил гольд. — Моя первый раз иди. Моя изюбрь стреляй, сохатый стреляй, — все тебе отдай. Только не надо серди, не надо губи.

Повторив несколько раз свою просьбу не губить его, гольд вздохнул и налег на весла. Плавали целый день, но до места не успели добраться. А когда стало темнеть, гольд наотрез отказался ехать дальше: он боялся. Никакие увещевания не помогали. Бедняга затвердил одно, — что Кукан его дальше не пустит.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: