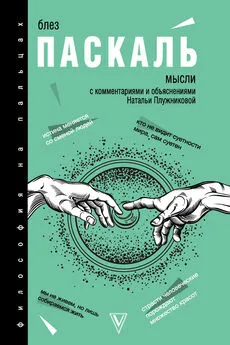

Франсуа VI Ларошфуко - Франсуа де Ларошфуко. Максимы. Блез Паскаль. Мысли. Жан де Лабрюйер. Характеры

- Название:Франсуа де Ларошфуко. Максимы. Блез Паскаль. Мысли. Жан де Лабрюйер. Характеры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Художественная литература

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Франсуа VI Ларошфуко - Франсуа де Ларошфуко. Максимы. Блез Паскаль. Мысли. Жан де Лабрюйер. Характеры краткое содержание

В этой книге собраны сочинения трех великих французских моралистов XVII столетия — Ларошфуко, Паскаля, Лабрюйера, людей разной судьбы, разной социальной среды, разного мировоззрения. Объединяет их прежде всего сам жанр афоризма, в котором они выразили свою жизненную философию, свои размышления над миром и человеком.

Вступительная статья В. Бахмутского.

Примечания В. Бахмутского, Н. Малевича, М. Разумовской, Т. Хатисовой.

Перевод Э. Линецкой, Ю. Корнеева.

В настоящем томе воспроизведены гравюры французских художников XVII века.

Франсуа де Ларошфуко. Максимы. Блез Паскаль. Мысли. Жан де Лабрюйер. Характеры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Я утруждаю себя ради него» — в этом суть уважения к другому человеку. И не так это глупо, как кажется, напротив, глубоко справедливо, ибо означает: «Вам сейчас не нужно, чтобы я себя утруждал, но я все-таки утруждаю и тем более буду утруждать, если это и впрямь понадобится». К тому же нет лучшего способа выказать уважение сильным мира сего: ведь если бы уважение к ним дозволяло рассиживаться в креслах, вышло бы, что все всех уважают и между людьми нет никаких различий. А когда человек себя утруждает, различия становятся заметны — и еще как!

Очень правильно, что людей различают не по их внутренним свойствам, а по внешности. Кто из нас пройдет первый? Кто уступит дорогу другому? Тот, кто менее сообразителен? Но я так же сообразителен, как он, значит, придется пустить в ход силу. У него четыре лакея, у меня только один, — это очевидно, считать до четырех всякий умеет. Выходит, уступить должен я, спорить было бы глупо. Таким образом, мир сохранен, а что на свете дороже мира!

Из-за людского сумасбродства самое неразумное подчас становится разумным. Что может быть неразумнее обычая ставить во главе государства старшего сына королевы? Ведь никому не придет в голову ставить капитаном судна знатнейшего из пассажиров! Такой закон был бы нелеп и несправедлив. Закон престолонаследия, казалось бы, не менее странен, но он действует и будет действовать и, значит, становится разумным и справедливым, ибо кого нам следует выбирать? Самого добродетельного и сообразительного? Но тогда рукопашная неизбежна, потому что каждый будет считать, что речь идет именно о нем. Значит, надо найти какой-нибудь неоспоримый признак. Вот этот человек — старший сын короля, тут спорить не приходится, это самое разумное решение, ибо гражданская смута — величайшая из бед.

Как велики преимущества знатности! С младых ногтей перед человеком открыты все поприща, и в восемнадцать лет он уже так известен и уважаем, как другой в пятьдесят: выиграны тридцать лет, и при этом безо всякого труда.

Что такое «я»?

У окна стоит человек и смотрит на прохожих; могу ли я сказать, идучи мимо, что он подошел к окну, только чтобы увидеть меня? Нет, ибо он думает обо мне лишь между прочим. Ну, а если кого-нибудь любят за красоту, можно ли сказать, что любят именно его? Нет, потому что если оспа, оставив в живых человека, убьет его красоту, вместе с ней она убьет и любовь к этому человеку.

А если любят мое разумение или память, можно ли в этом случае сказать, что любят меня? Нет, потому что я могу потерять эти свойства, не теряя в то же время себя. Где же находится это «я», если оно не в теле и не в душе? И за что любить тело или душу, если не за их свойства, хотя они не составляют моего «я», могущего существовать и без них? Возможно ли любить отвлеченную суть человеческой души, независимо от присущих ей свойств? Нет, невозможно, да и было бы несправедливо. Итак, мы любим не человека, а его свойства.

Не будем же издеваться над тем, кто требует, чтобы его уважали за чины и должности, ибо мы всегда любим человека за свойства, полученные им в недолгое владение.

Монтень не прав {96} : обычаю надо следовать потому, что он обычай, а вовсе не из-за его разумности. Меж тем народ соблюдает обычай, твердо веря, что он справедлив, в противном случае немедленно отказался бы от него, так как люди согласны повиноваться только разуму и справедливости. Неразумный или несправедливый обычай был бы сочтен тиранией, а вот власть разума и справедливости, равно как и наслаждения, никто не обвинит в тираничности, потому что это — основы, на которых зиждется человеческая натура.

Итак, всего правильнее было бы подчиняться законам и обычаям просто потому, что они законы, мириться с тем, что ничего истинно справедливого все равно не придумать, что нам не разобраться в этом, и, значит, надо принять то, что уже существует, и, стало быть, никогда ничего не менять. Но народ глух к подобным рассуждениям, он убежден, что истина досягаема, что это она породила законы и обычаи, поэтому верит им, древность их происхождения считает доказательством истинности (а не просто обязательности) и только поэтому готов им повиноваться. Но стоит объяснить народу, что такой-то закон или обычай неоснователен — и он поднимает бунт; а ведь если присмотреться — неоснователен любой закон и любой обычай.

Несправедливость. — Опасно говорить народу, что законы несправедливы — он повинуется им лишь до тех пор, пока верит в их справедливость. Стало быть, ему надо непрестанно внушать, что закону следует повиноваться, потому что он закон, а власти предержащей — потому что она власть, независимо от того, справедливы они или нет. Если народ это усвоит, опасность бунта будет предотвращена; это и есть, собственно говоря, определение справедливости.

Большинство людей правильно судит о предметах и явлениях, потому что пребывает в неведении, естественном состоянии человека. У всякого знания есть две крайние точки, и они соприкасаются. Одна — это полное и естественное неведение, в котором человек рождается; другой точки достигают возвышенные умы, познавшие все, что доступно человеческому познанию, уразумевшие, что по-прежнему ничего не знают, и, таким образом, вернувшиеся к тому самому неведению, от которого когда-то оттолкнулись. Но теперь это неведение умудренное, познавшее себя. А те, что вышли из природного неведения, но не достигли его противоположности, те набрались обрывков знаний и воображают, будто всё превзошли. Они-то и мутят мир, они-то и судят обо всем вкривь и вкось. Народ и сведущие люди составляют основу общества; всезнайки их презирают и презираемы ими, потому что, в отличив от большинства, не способны к здравым суждениям.

Причина следствий. — Последовательное опровержение всех «за» и «против».

Итак, мы показали, что человек суетен, ибо ценит несущественное, и все его суждения ничего не стоят. Но потом мы показали, что они вполне здравы и что народ вовсе не так суетен, как обычно утверждают, ибо его суетность глубоко обоснована; итак, мы опровергли суждение, опровергающее суждения народа.

А теперь следует опровергнуть и это наше утверждение, показать, что, при всей здравости суждений, народ суетен, не понимает, в чем истина, видит ее там, где ее нет, и, таким образом, его суждения всегда неверны и неразумны.

Причина следствий. — Человеческая слабость — источник многих прекрасных вещей, например, искусной игры на флейте. Плохо в этом только одно — наша слабость.

Мощь королей зиждется на разуме народа, равно как на его неразумии, и на втором больше, чем на первом. В основе величайшего в мире могущества лежит бессилие, и эта основа неколебимо крепка, ибо каждому ясно, что, предоставленный самому себе, народ бессилен. Меж тем основанное только на здравом разуме весьма шатко, — например, уважение к мудрости.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: