Андрей Ткачев - «Возвращение в Рай» и другие рассказы

- Название:«Возвращение в Рай» и другие рассказы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Олма Медиа Групп : Просвещение

- Год:2013

- Город:М.

- ISBN:978-5-373-0432-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Ткачев - «Возвращение в Рай» и другие рассказы краткое содержание

Настоятель храмов преподобного Агапита Печерского и святителя Луки Крымского при национальном медицинском университете им. А.А.Богомольца (Киев) — один из наиболее популярных сегодня церковных публицистов. Он — автор нескольких книг, множества статей в православных СМИ, ведущий телепередач. Его рассказы о судьбах верующих и неверующих людей, встречающихся нам каждый день на улицах наших городов и сел, близки и понятны, но в то же время удивительны и необычны.

Размышления автора о жизни нашего современника будут интересны каждому читателю.

«Возвращение в Рай» и другие рассказы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мы бы хотели быть таким народом. Быть таким народом есть наша национальная идея и сокровенная мечта. Она же и надежда мира. Но получается пока плохо. Видно, плохо хотим. Или плохо разобрались с сутью происходящего.

Время требует если уж не прозорливости, то, по крайней мере, проницательности. Ключ же к узнаванию обеих строек в повседневности, как всегда, находится в Литургической жизни, трезвении и любви к Писанию.

БОГ ВИДИТ, А ТЫ СМИРЯЙСЯ

Добродетели несут награду не сами по себе, а за смирение — такая мысль есть у великих отцов. Представьте, что эта мысль — дождь, и станьте под нее, как под холодный душ. Или представьте, что она — град, и тоже станьте. Пусть этот град побарабанит вам (мне, им, всем) по лысине. Мы ведь страшно хотим гордиться собой. И чем еще гордиться, как не своими добродетелями. А добродетели, оказывается, мостят нам дорогу в ад, если мы посреди благих трудов не смиряемся. Человеку гордому лучше не иметь заметных добрых дел, а то он от любви к себе совсем осатанеет.

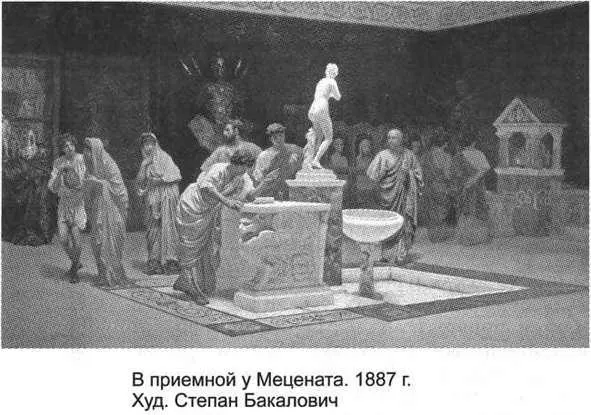

Все это на милостыне очень заметно. Вернее, на той форме милостыни, которая носит римскую фамилию Мецената или заокеанскую кличку «спонсора».

У доброго человека даже зло с добром перемешано, а у злого само добро никуда не годно. Качество милостыни зависит не столько от количества, сколько от чистоты (нечистоты) сердца жертвователя. Будучи, например, стихийным материалистом, спонсор (меценат) неизбежно захочет пощупать свои добрые дела. Следовательно, будет жертвовать на каменные строения. Не щупать же ему сытые желудки, в самом деле, и не слушать, как играют на скрипках юные гении. Гений отыграл — и забылось; голодный поел — а завтра опять есть захочет.

А в здание, за твои деньги построенное, можно будет всю жизнь пальцем тыкать. Мое, дескать, добро.

Если жертвователь — самохвал, он непременно захочет увековечить себя на памятной доске, как будто Бог не видит или не помнит. И орден непременно захочет, и грамоту, чтоб при случае говорить, с кем он на короткой ноге, и кто ему награды вручал. Фотографии при этом предусмотрительно прилагаются.

По нашей крайне вялой, зачастую, вере он (меценат-спонсор) даже мысли не допускает, что его деньги могут где-то не взять. А ведь это — подлинный холодный душ и — град по лысине, когда человеку, уверенному «на все сто», что все покупается и продается, в том числе и в Церкви, вдруг говорят: «Заберите деньги, пожалуйста».

— «Как это заберите?! Вам что, деньги не нужны? Здесь очень много!»

— «Нужны, но не от вас. Заберите».

Вот это — маленький Страшный Суд! В одном житии так и пишется: «Отверг некий преподобный богатую милостыню, сказав богачу, что рука этого богача мать собственную била. Теперь из этой руки Бог милостыню вовек не примет». Было это очень давно. А вот прочел это один современный богач, и в пот его бросило. Он только на деньги надеялся и думал, что их всегда возьмут. А тут понял, что «не всегда». От того часа стал он думать о настоящих добрых делах, а не о привычных откупах от совести.

Вообще уметь давать — это великое уменье. Всякий знает, что есть такие люди, у которых даже коробку спичек брать не хочется. И это потому, что нет любви и смирения в дающем человеке. И то, что просящий и берущий помощь должен смиряться, это все знают. А то, что дающий тоже нуждается в смирении, это уже тяжелее понять.

Был бы я Оле-Лукойе, покрутил бы я над всяким богачом зонтик с одним и тем же сном. Был бы это сон про то, как никому твое богатство больше не нужно, никто тебе не завидует, никто от тебя ничего не просит и не берет. То есть буквально — сядь на свои банковские счета и ешь их в одиночку. Больше делать с ними нечего.

После этого сна проснется человек и вспомнит, что кроме покупки новой яхты или купания очередной любовницы в шампанском можно помочь молодым ученым в перспективных разработках, и калекам в приобретении колясок, и матерям-одиночкам в плате за садик. И все эти виды помощи пока и ждут, и готовы взять. Но гордиться ими уже не удастся, поскольку это не капитальные строения. И многие из ждущих помощи готовы со слезами молиться о благодетелях. А на Страшном Суде всего этого уже не будет.

И молитва, и пост, и милостыня есть виды жертвоприношений. Их нужно приносить Богу с верой и без гордости, то есть не так, как Каин.

Имя свое при этом нужно, по возможности, скрывать. Потому что это ради Бога делается, а Бог видит все.

Помнить бы неплохо, что «великое перед людьми есть мерзость пред Господом», и, следовательно, не хвалиться, не назначать поспешно своим же делам свою же цену. Бог все оценит во время свое.

Не только на храм нужно жертвовать. Во-первых, потому что сказано о неких зданиях: «не останется здесь камня на камне» (Мф. 24, 2; Мк. 13, 2.); а во-вторых, потому что человек — тоже храм. Накормить человека — это храм поддержать. Одеть человека — это храм украсить снаружи. Научить человека — это залить храм светом и вымыть его изнутри после долгого запустения.

Дать возможность учиться тому, кто талантлив и не может жить без знаний, — это уже дело трудно переводимое на язык цифр или аналогий. А еще в древности считали за великое дело собрать девушке-сироте хорошее приданое и помочь ей замуж выйти. Или — помочь досмотреть старика и дать ему умереть не в грязи и холоде, а по-человечески, в тепле и среди заботы.

Да и сколько еще есть подлинно добрых дел, помимо закупки мрамора для парадной лестницы епархиального управления!

И забывать, забывать надо тут же любое доброе дело, сразу после его совершения. Так, чтобы если ты только что нечто хорошее совершил во имя Христа, а не ради своего тщеславия; и тебя спросили «у тебя что доброе за душой?», а ты искренно ответил тут же: «Ей-Богу, ничего доброго я еще не сделал!»

ВЕРА И ВЕРНОСТЬ

В марте 1974 года, через 29 лет после выхода Японии из войны, на одном из Филиппинских островов закончил свою войну один из японских воинов — подпоручик Онода. В конце 44-го он получил задание от майора Танигути и приказ воевать до тех пор, пока лично Танигути не даст команду «отбой». Дальнейшие события превосходят всякую фантазию.

В 1946 году по чащобам острова Лубанг (место происходящих событий) в сопровождении американских солдат ходит японец с мегафоном и оглашает джунгли вестью о капитуляции Японии. На его призыв сложить оружие из леса выходят разрозненные группы японских солдат. Оноды с подчиненными среди них нет.

Его группа редеет. Один солдат сдается в плен в 1951-м. Через три года в перестрелке погибает второй. Еще через восемнадцать (!) лет погибает последний соратник Оноды. Но подпоручик продолжает выполнять приказ. Одна за другой остров посещают делегации из Японии. В их составе родственники Оноды — отец и брат. Отец выкрикивает строки хайку:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Ткачев - Темный призыватель. Исправление ошибок [litres]](/books/1062483/andrej-tkachev-temnyj-prizyvatel-ispravlenie-oshib.webp)