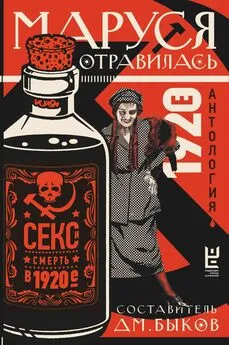

Коллектив авторов - Маруся отравилась. Секс и смерть в 1920-е. Антология

- Название:Маруся отравилась. Секс и смерть в 1920-е. Антология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-108209-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Маруся отравилась. Секс и смерть в 1920-е. Антология краткое содержание

В сборник вошли проза, стихи, пьесы Владимира Маяковского, Андрея Платонова, Алексея Толстого, Евгения Замятина, Николая Заболоцкого, Пантелеймона Романова, Леонида Добычина, Сергея Третьякова, а также произведения двадцатых годов, которые переиздаются впервые и давно стали библиографической редкостью.

Маруся отравилась. Секс и смерть в 1920-е. Антология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Можно, разумеется, сказать, что подлинная жизнь кипела в других местах, что был и энтузиазм, и стройки, и здоровые отношения, — то есть привести все оправдания и самооправдания, которыми авторы пытались отвести от себя упреки в очернительстве. Но жизнь устроена так, что остается в читательской — и в исторической — памяти прежде всего то, что зафиксировано в литературе; а литература двадцатых либо ходульна — и тогда ей нет никакой веры, либо бульварна — и тогда ее обвиняют в клевете, но по крайней мере читают и перечитывают. Никакого жизнерадостного строительства в литературе двадцатых, написанной по горячим следам, нет: есть либо зверства Гражданской, как у Бабеля в «Конармии», либо мучительная послевоенная ломка, либо «угар нэпа» со всей его густой пошлостью. Двадцатые годы отличаются от Серебряного века только полным отсутствием надежды — потому что все варианты уже испробованы (да, конечно, уровнем разговора).

Некоторое исключение составляет, казалось бы, пьеса Сергея Третьякова «Хочу ребенка» — как раз довольно жизнерадостная на этом фоне; ее героиня, Милда, вопреки всем условностям хочет родить ребенка без мужа и отстаивает право гордо называться матерью-одиночкой. И все же при всей «позитивности» и жизнерадостности финала, пьеса эта до постановки так и не дошла. И Мейерхольд планировал играть ее как диспут. С последующим (а возможно, что и попутным, прямо на сцене) обсуждением, и очень может быть, что такая постановка спасла бы эту весьма тяжеловесную, хоть и не лишенную достоинств драму. Но напечатаны были всего две сцены, которые Маяковский отобрал для «ЛЕФа». И если посмотреть на это сочинение беспристрастно — обнаружится, что порыв Милды ни в ком не находит участия, не вызывает сочувствия. Странное дело: ребенок — символ новой жизни, счастливого поколения, которое будет счастливее нас, не вписывается в атмосферу двадцатых начисто. С ним некому сидеть, его некому растить — надо либо работать, либо выживать, либо наслаждаться молодостью, пока есть возможность, — но пафос деторождения совершенно не сочетается со свободной любовью. Это опять-таки странным образом (на самом деле ничего странного) монтируется с важным инвариантом фаустианского сюжета о русской революции: герои поглощены своей страстью, революция олицетворяется адюльтером и совместным бегством, но свобода беглецов очень быстро оборачивается несвободой, а ребенок просто умирает, поскольку до него никому дела нет. Смерть ребенка — важный сюжетный мотив «Хождения по мукам», «Цемента», «Тихого Дона», «Доктора Живаго» и даже «Лолиты»; общество, появившееся на свет в результате беззаконной страсти, нежизнеспособно. «Хочу ребенка!» — общий вопль страны, понадеявшейся на своих новых граждан — и целенаправленно истребившей их. Удивительное дело, но чем свободней любовь в литературе двадцатых, тем она бесплодней; и у Бабеля в «Нефти» (1934) хотели сначала сделать аборт, но, в соответствии с духом времени, передумали. Ребенок, надо полагать, попадет в детдом, ибо родители его (по крайней мере мать-одиночка, работающая вместе с повествовательницей в Нефтесиндикате) вряд ли благополучно переживут Большой террор.

Социальная и сексуальная революции, посулив новую степень свободы, привели лишь к новому закрепощению — а иногда и к самоубийству; изложено все это в очень плохой, но чрезвычайно увлекательной прозе, которая и представляется самым интересным результатом происшедшего. Особенно интересный аспект темы — постепенное возвращение к норме и разочарование в семейной утопии, в частности, в новой «треугольной» конфигурации семьи. Тут наглядней всего сценарий Виктора Шкловского «Третья Мещанская». Шкловский, переживавший в тот момент серьезное охлаждение с кругом Маяковского (предположительной причиной разрыва были слова, сказанные им Лиле: «Здесь ты только домохозяйка, твое дело разливать чай!»), мог иметь в виду в качестве прототипов именно Маяковского и Бриков, но сам он многократно свидетельствовал, что толчком к созданию сценария послужила газетная заметка. Все та же «Комсомолка» рассказывала, как встречать девушку из роддома явились два предполагаемых отца, которые вместе собирались оплачивать воспитание сына (как они там рассчитывали наладить тройственный союз — история умалчивает). Такая история по меркам 1927 года вовсе не была сенсацией — гораздо значимей то, что фильм Абрама Роома по этому сценарию заканчивался бегством героини из тройственного союза (об этом же и пьеса Платонова «Дураки на периферии»). Она хотела принадлежать одному, а когда это оказалось невозможным — покинула обоих. Фильм Роома рассказывал о крахе эксперимента, что инстинкт оказался неискореним, о том, что от революционных преобразований человеческой природы предстояло вернуться к ненавистной, но единственно возможной норме.

Вячеслав Полонский в статье «Блеф продолжается» — продолжении памфлета «ЛЕФ или блеф?» — упоминал собрание политуправление РККА, на котором фильм «Любовь втроем» (первоначальное название «Третьей Мещанской») не был рекомендован к просмотру красноармейцами. По Полонскому, это приговор массы мещанскому по сути искусству ЛЕФа, хотя мало кто так проклинал мещанство, как ЛЕФ. Полемика закончилась ничем, поскольку и Полонский не был для партийного руководства «классово своим», — но внутри литературного цеха большинство явно брало его сторону: Шкловский и его товарищи успели перессориться почти со всеми. Время экспериментов — в литературе, кинематографе и семье — заканчивалось.

5

В эту книгу включены три классических текста, чье качество и статус бесспорны, но судьба складывалась по-разному: «Наводнение» Замятина (1929), «Антисексус» Платонова (1926), «Гадюка» А. Толстого (1928). «Наводнение» — последняя вещь Замятина, напечатанная в СССР до отъезда (1931). Замятина в это время травили, и один из глубочайших его рассказов прошел незамеченным; «Антисексус» вообще был впервые опубликован на Западе в 1981 году (журнал «Russian Literature»), а в России — в «Новом мире», в сентябре 1989-го. «Гадюка» при жизни Толстого многократно переиздавалась и вызвала почти такой же шум, как «Луна с правой стороны» или «Без черемухи», но шум несравненно более позитивный: автора упрекали лишь в том, что он не показал эволюцию героини, ее приход к правильной морали. Зачем она стреляет в пишбарышню, чем барышня виновата? А еще воевала на фронтах Гражданской! Устраивались суды над Зотовой, Толстой писал разъяснения для читателей, признавая, что Зотова безусловно виновна, но одной ногой еще стоит в старом и потому стреляет. Словом, глупые и пошлые вещи приходилось говорить и публиковать этому чуткому и оперативному беллетристу, чтобы выглядеть лояльным, — а между тем своевременно и точно диагностировать происходящее. Занятно еще, что Толстой называл героиню (и соответственно коллизию) типичной для нэпа, но теперь (1934) уже неактуальной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Array Коллектив авторов - Здравствуйте, доктор! Записки пациентов [антология]](/books/1114841/array-kollektiv-avtorov-zdravstvujte-doktor-zapi.webp)

![Коллектив авторов - Политическая экономия Николая Зибера. Антология [litres]](/books/1142554/kollektiv-avtorov-politicheskaya-ekonomiya-nikolaya-zi.webp)