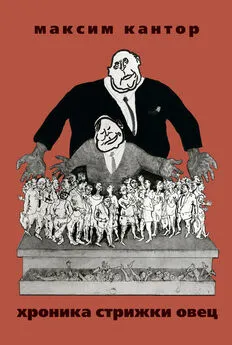

Максим Кантор - Хроника стрижки овец

- Название:Хроника стрижки овец

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-082484-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Кантор - Хроника стрижки овец краткое содержание

Это портрет сумасшедшего – толпы на площадях, раскол на либералов и патриотов, деление на интеллигенцию и народ.

Так было сто лет назад, так было двадцать лет назад. Почему опять?

Спектакль или реальная история? За какую свободу мы, овцы, боремся?

Максим Кантор посвятил книгу своим детям: «Вы должны знать, как это было, когда интеллигенция отказалась от своего народа. Учитесь всегда становиться на сторону слабого и никому не кланяться».

Эта книга – манифест свободного сознания.

Хроника стрижки овец - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сегодня по русским городам ходят толпы бритоголовых болванов, для которых слово «фашизм» уже не ругательное – но загадочно-манящее. Вы их сами вызвали – вы им выдали индульгенции.

То, что компрадорская интеллигенция и либеральное мещанство спровоцировали возвращение фашизма – слишком очевидно.

И вся эта сопливая игра в интеллектуальную эзотерику: «герменевтика», общество Нома, «коллективные действия», Общество посвященных и прочая псевдоинтеллектуальная муть – все это породило далеко не паритетный ответ. Возникло действительно эзотерическое братство – оно и не умирало, притворилось спящим, и только, – возникла реальная, не игрушечная каста посвященных, она ширится. Это – фашисты, это их атрибутика, это их мораль.

А интеллигентам – ответить нечего: разве что потрясти премией Кандинского, данной за пляски в храме, да книжкой Резуна помахать, да Новой желтой газетой. Разве что белой ленточкой подпоясаться. Вот и все оружие. Православный храм заплевали – за ненадобностью. Как выразился Немцов: «На наших знаменах начертано – свобода и собственность!» А на наших золотых часах ролекс – полвторого.

Но история пользуется другими часами и время измеряет иначе.

Нам очень скоро придется участвовать в серьезной корриде – и пожалуй что придется взрывать мост.

И положиться не на кого: белые ленточки, девушки с мешками на голове, поэтические капустники, ворюги на мерседесах.

Делом надо заниматься.

Вы что умеете? Мост взорвать сможете?

История одной лошади

В 1937-м Легион Кондор (германский) разбомбил баскский город Герника – Баскония и Каталония оставались последними, кто сопротивлялся франкистам. Бомбардировка была варварской, невоенной – впрочем, то, что сделали потом с Дрезденом или Гамбургом, было более серьезно. Не говоря уж о Хиросиме. Но на тот момент подобных прецедентов не было.

В том же году Пикассо написал большое панно «Герника» – его почти все знают. После смерти Франко полотно доставили в Мадрид, согласно воле художника.

«Герника» Пикассо считается символом трагедии ХХ века – хотя не все могут точно пересказать, что на картине нарисовано. Впрочем, точно так же – далеко не все могут внятно изложить, что именно произошло в ХХ веке. В этом непонимании – и картина, и время, ею описанное, – похожи.

Вроде бы революция была, война потом началась, жестокость нечеловеческая, хотели хорошего, а вышло ужасно. Это все так и есть – и это очень смутно. Вот и картина примерно так же непонятно трактует мир.

Здесь важно то, что картина написана в монохромной гамме – почти гризайль: охристо-серые тона, черные контуры.

Это – не что иное, как газета, газетная фотография. В газетах такие вот блеклые черно-белые фото с места событий.

Пикассо любил рисовать газеты всегда – еще со времен кубизма. Когда началась война, его цветовая гамма потемнела, а вот в «Гернике» он совместил репортажную деталь и мрачный колорит – получилась газетная фреска.

Единственный аналог, который мне приходит в голову, – это окна РОСТа Маяковского, я почти не сомневаюсь, что Пикассо имел их в виду, когда рисовал свою Хронику. Он вообще обожал Маяковского, думаю, что считал Маяковского крупным рисовальщиком – да Маяковский и был таким. Но эти соображения – побоку, главное, разумеется, не в этом.

Картина «Герника» (фотография-фреска) распадается на фрагменты, словно взрывом разбросало предметы, собрать их в единый сюжет непросто. Бывают такие фото с места событий, когда не разобрать, кого там и за что и чем оглушило.

Бывают такие хроники, где хронист подряд записывает все, что видит, – а там детали соберутся воедино. Так и в «Гернике» – сперва кажется, что это набор образов, привычных Пикассо: его испанские зарисовки. Изображена кричащая раненая лошадь, грозный бык, девочка со свечой, рука со сломанной шпагой, голова в шляпе, окно испанского дома – все это встречалось в прежних картинах, а сейчас смешалось в рваное месиво.

Однако это месиво имеет очень ясную логику. На картине изображена коррида. Причем такая коррида, в которой победил бык – тореро убит. Такой исход корриды редок – но бывает. У быка есть шанс победить, хотя на стороне матадора – мастерство и знание (культура боя), но на стороне быка – мощь и напор.

Коррида – одна из основных тем Пикассо; для него, как для испанца, этот спектакль понятен и важен. Это – символ жизни вообще, в целом: поединок природы и культуры, причем такой поединок, в котором нет правой и виноватой стороны. Матадор и бык не противопоставлены как враги, но образуют противоречивое единство: то, что испанцы называют «дуэнде». Они участвуют в общем спектакле, эта мистерия разыграна по правилам – и вражда матадора и быка во многом показная. Это такая неслиянная нераздельность – и брутальное сознание испанца иногда связывает мистерию корриды с христианской символикой. Так вот и земное сплетено с небесным – считает иной фанатичный испанец; Гойя, скажем, именно так и считал. И если вы посмотрите гойевский цикл «Тавромахия» – то эту непротиворечивую борьбу там тоже найдете.

Прочим это может казаться кощунством – но факт остается фактом: Пикассо часто рисовал матадора в образе Христа – для него, испанца, было органично.

Нельзя сказать, что в изображенной сцене бык представлен злодеем. Так получилось – победило варварство и природа. Это не значит, что природа – виновата. Она просто есть и проявляет себя через напор и неразборчивую страсть. А культура проиграла, – впрочем, и матадора на картине не особенно жалко.

Картина кричит и плачет – но кричит и плачет картина не из-за смерти матадора и не из-за торжества быка.

Главный герой «Герники» – умирающая лошадь, сторонний участник этой мистерии.

Лошадей пикадоров отдают на растерзание быку, после того как его раздразнят бандерильеро, втыкая дротики в спину. Лошадей дают убить, чтобы бык почувствовал вкус крови – и зрелище стало захватывающим.

В том, что в итоге побеждает матадор, осуществляется как бы возмездие и справедливость – культура наказывает варварство, мстит за разодранный в клочья народ. Правда в том, что потом, в следующей корриде, все повторяется вновь – и лошадей снова убивают. И это в точности дублирует процесс всемирной истории.

Я так говорю, потому что в мистерии корриды лошади играют роль народа, толпы, и зритель отождествляет себя с лошадьми – еще до боя, когда принимает участие в первом забеге – по улицам Памплоны вместе с быками.

Лошади и простые люди – сегодня их иногда называют быдлом и чернью – всегда приносятся в жертву первыми: их используют для затравки, для разогрева действия, для пролога великих свершений. Это именно их – людей и лошадей – убивают, чтобы спектакль обрел нужный накал страстей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: