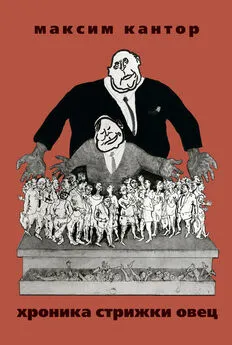

Максим Кантор - Хроника стрижки овец

- Название:Хроника стрижки овец

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-082484-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Кантор - Хроника стрижки овец краткое содержание

Это портрет сумасшедшего – толпы на площадях, раскол на либералов и патриотов, деление на интеллигенцию и народ.

Так было сто лет назад, так было двадцать лет назад. Почему опять?

Спектакль или реальная история? За какую свободу мы, овцы, боремся?

Максим Кантор посвятил книгу своим детям: «Вы должны знать, как это было, когда интеллигенция отказалась от своего народа. Учитесь всегда становиться на сторону слабого и никому не кланяться».

Эта книга – манифест свободного сознания.

Хроника стрижки овец - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Надо сказать, что любую из данных выдумок проверить было легко всем, кроме жителей Советского Союза. Западные исследователи (и отечественный «Мемориал» впоследствии) уже много лет как установили цифру, приближающуюся к реальной (точную трудно, по понятным причинам): через сталинские лагеря прошло чудовищное количество народу – около 17 миллионов человек. Более 3 миллионов из них в лагерях погибло. Это страшная цифра. Но это не 65 миллионов, о которых Солженицын сказал как о безвозвратных потерях.

Также известно, что богатство авантюриста Гелфанда-Парвуса и его влияние на ход мировой истории равнялись нулю. И денег, переданных Ульянову, не было (зафиксирован некий перевод на сумму в 18 тысяч на фирму, которая могла быть ассоциирована со связями Ульянова), и личных встреч не было (в письмах Ленин просит оградить его от встреч с авантюристом), да и в пресловутом «пломбированном вагоне» (который был в одном из трех поездов, возвращавших политических амнистированных от всех партий) никаких мешков с деньгами не было – Людендорф специально запретил. Теория заговоров вообще смешна, и фигура для сатанинского заговора выбрана нелепейшая – мелкий гешефтмахер Гельфанд. Спросите военного историка, вам назовут крупного кукловода, торговца оружием Бэзила Захарова, который продавал на сотни миллионов самолетов и танков всем воюющим сторонам в Первой мировой и давал миллионные взятки европейским премьерам. На вилле Захарова в Ницце собирались Клемансо и Ллойд Джордж, оружейник совал им миллионные конверты в карман. Гельфанд рядом с миллиардером Захаровым, как директор Елисеевского гастронома рядом с Прохоровым. Впрочем, и аферы Захарова – деталь истории, история – процесс более захватывающий, чем ловля блох. Но если ловить, так крупных.

История про плагиат «Тихого Дона» раздражает больше, чем первые две выдумки. Приписанные миллионы жертв – это дико: сталинизм и без того ужасен, зачем еще? Неужели не жалко миллионов? Но в целом понятно – хотелось напугать мир, вот и оговорил ненавистный режим с перехлестом.

И про Ленина с Парвусом понятно: хотелось выдумать что-то такое мелкое, гадостное, жидочка-ростовщика, на чьи деньги замутили всю эту дрянь.

Но это такие выдумки политического свойства – для борьбы, для всемирной победы капитализма над социализмом. Благородный гнев кипит в сердце автора.

А вот Шолохов-то что? Была уже к тому времени проведена череда экспертиз (потому что не верили, что в 22 года можно написать такое, слишком много знает и слишком талантливо) – и шведская и норвежская была экспертиза, и так и сяк проверили по черновикам. Сам написал, подтвердили. Но вот захотелось, спустя десять лет после того, как страсти улеглись, еще одно исследование опубликовать, еще одну версию выдумать – офицер Крюков написал роман, вот как.

Ревновал, конечно, ревновал сильно. Потому что там, в «Тихом Доне», – настоящее, с кровью, с сердцем, про любовь, о которой сам он не умел писать и которой не знал. И главное: там была душераздирающая любовь к Родине, прожигающая все – даже дрянность этой самой Родины. Это была та запутанность чувства – и прямота чувства одновременно, – которые в сочетании только и образуют искусство. Да, наша Родина дурна: это не так, и это не так, то мерзко, и вот это тоже скверно. Все замарались. Но все они – люди, и они – прекрасны в тот момент, когда встают над расчетом, над корыстью, над партией. И если война, то людей надо защищать, просто потому, что они живые, а не потому, что они белые или красные, – и не надо выдумывать, что Власов герой, оттого что понял неправоту большевиков и пошел к Гитлеру. Пойми однажды своим человеческим нутром – ведь есть же оно у всякого, только в некоторых спит – пойми, где корысть и желание власти, где все делается ради торжества над слабым, а где защищают слабого. Это принципиальная разница. И когда поймешь эту разницу, когда тебя сожжет стыд, тогда иди и сражайся.

Вот и все.

Так сам Солженицын чувствовать не умел и очень переживал, что так умеют чувствовать другие. Ему было понятно, как вывернуть миф про Власова, как придумать слушок про Гельфанда-Парвуса, и он сам знал, полагаю, как это он мелко делает. И вот Шолохова он ненавидел за масштаб, за размах.

И выдумал про плагиат. Это вдвойне нелепо: и потому что опровергнуто, и потому что плагиат – слово из словаря Солженицына, человека бесстрастного. Вернее, чрезвычайно страстного в вопросах славы, но безлюбого. А страсть, которая любовь, – ту невозможно сымитировать или украсть.

Была еще причина. Шолохов написал о Первой мировой войне, которая является ключом к последующим событиям. Поскольку Солженицын мечтал написать свою версию истории – его раздражало наличие конкурента. Появилось «Красное колесо», труд, который замечателен тем, что автор не представляет ни европейского, ни мирового контекста событий. Это было некстати, задача была (как в случае с Гельфандом) иная. Надо было показать, как вразумить Россию. Историю Солженицын знал так себе – многое додумывал.

В книге Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» есть такой персонаж, кадет Биглер. Биглер воображает себя стратегом и пишет всемирную историю: «Под Трутновым нельзя было давать сражения ввиду того, что гористая местность не позволяла генералу Мацухелли развернуть дивизию». Вот таким кадетом Биглером и был писатель Солженицын – такую историю Первой мировой он и написал. А Шолохов историю прожил.

«Красное колесо» – книга коллаборациониста, «Тихий Дон» – книга солдата. Всякий волен выбирать, что кому нравится.

Впереди хорошего не видно.

Выпьем за Победу.

Памяти коммуны

26 и 27 мая были последними днями для Парижской коммуны. Город заняли раньше, а вот расстрелы у стены кладбища Пер-Лашез – как раз в эти дни.

Кто не помнит последовательность событий, вот – коротко.

Бисмарк создавал мощную объединенную Германию под эгидой Пруссии; он спровоцировал Наполеона III на войну, каковая война (объявленная Францией) была Францией проиграна. Империя Бисмарка благодаря победе стала главенствовать в Европе, а во Франции так называемая Вторая империя пала, ее сменила Третья республика, во главе которой встал Тьер.

Во время военных действий во Франции (в Леоне, Гренобле, Париже) началось восстание – кульминацией восстания стала Парижская коммуна.

Собственно говоря, Парижская коммуна – это рождение и недолгое торжество Первого Интернационала. Коммуна просуществовала недолго, однако коммунары успели выпустить ряд декретов – по поводу занятости, собственности, национализации, образования.

Правительство Тьера, изгнанное из Парижа, переехало в Версаль, поэтому правительственные французские войска, вошедшие в Париж и расстрелявшие коммунаров, называют «версальцами».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: