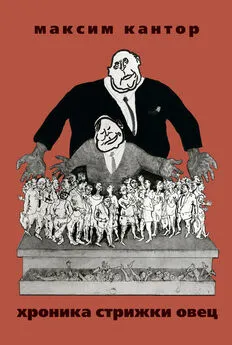

Максим Кантор - Хроника стрижки овец

- Название:Хроника стрижки овец

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-082484-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Кантор - Хроника стрижки овец краткое содержание

Это портрет сумасшедшего – толпы на площадях, раскол на либералов и патриотов, деление на интеллигенцию и народ.

Так было сто лет назад, так было двадцать лет назад. Почему опять?

Спектакль или реальная история? За какую свободу мы, овцы, боремся?

Максим Кантор посвятил книгу своим детям: «Вы должны знать, как это было, когда интеллигенция отказалась от своего народа. Учитесь всегда становиться на сторону слабого и никому не кланяться».

Эта книга – манифест свободного сознания.

Хроника стрижки овец - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Он был классическим интеллигентом, польским дворянином с петербургским университетским дипломом – ровно таким персонажем, каких мы очень сегодня жалуем: ни рыба ни мясо, больших идей нет, но весьма прогрессивен, подходящее образование, среднеарифметический литератор – публиковался под одной обложкой с Кузьминым, входил во все кружки и со всеми был хорош. И тут постоит, и здесь отметится и на вернисажи ходит, и рецензии пишет. Кажется нет его, он как дым незаметен – а он везде.

А потом вдруг оказывается, что его и в истории не заметили – а именно он и был главным.

Вот он и был главой карательных органов в течение девяти лет – самых главных лет, с 1926-го вплоть до 1934 года. А реально раньше, поскольку Дзержинский уже в 1924-м фактически отошел от карательных дел. Провокации и выманивание из-за границы эмигрантов, дело Савинкова, раскулачивание, карательные отряды, строительство всего здания от фундамента до крыши – это все он, это расписано было внимательно и тщательно.

Что там вульгарный дурак Ежов – или недалекий Ягода: их и держали-то всего лишь как исполнителей, а потом тут же самих пустили в расход.

Именно интеллигент, милейший человек, друг всех милых людей, всю эту репрессивную систему и выстроил.

Наш добрый знакомый, интеллигент.

Вы таких знаете очень хорошо.

Стукачи свободной России

Деятельность журнальных пройдох, равномерное жужжание среднеобразованных персонажей в Сети в течение последних лет нашло свою форму.

Жизнь страны описывается не в романах, не в поэмах, не в философских трудах – но в коротких заметках.

Их шлют все – по всем направлениям.

Заметки читают работодатели и начальство. Делают выводы.

Короткая заметка, пятьдесят строк, написанных жидкой кровью дряблого сердца, – оказывает нужное действие на общество.

За двадцать лет свободного предпринимательства страна нашла необходимую для себя форму самовыражения.

Форма – привычная.

Это – донос.

Все граждане пишут доносы.

Владельцы газет нанимают доносчиков в штат: колонка есть именно донос, деятельность стукача востребована.

Культурные, социальные, финансовые доносы строчат эмоционально и для блага коллектива. Корпорации требуются соглядатаи и стукачи – так положено.

Анонимные (вы никогда не поймете, кто этот щелкопер, но он про вас все знает), страстные (они будут отстаивать свободное право стучать), беспощадные (если они не настучат – настучат на них) стукачи нового времени стали культурной средой.

И больше того, стукачество – это форма духовной жизни общества.

Жанр, проверенный временем, востребован снова, но в куда большем, чем прежде, объеме.

Всех завербовали в стукачи, граждане. Мыслей особых нет, но настучать положено – и граждане стучат каждый день. Все – на всех, регулярно, страстно.

Бизнесмен и домохозяйка, субретка из культурного отдела, ваш сосед с верхнего этажа – все получили возможность писать доносы публично, а не тайком левой рукой.

Иногда возмущаются обилием букв в литературе («многабукаф», как принято говорить в нашей интеллектуальной Отчизне), это потому, что жанр доноса в многословии не нуждается. Коротко – о главном, а начальство разберется.

Начальство разбирается: наблюдает, как вся страна пишет доносы друг на друга – ничего нового со времен Иосифа Виссарионовича не придумали.

Всякому щелкоперу нашлось применение – это вовсе не Сталин придумал так управиться с тягой к свободе; это так устроено.

Гражданам необходимо право писать доносы – а прочие права не так уж и важны.

Товарищ Парамонова

Перед судом интеллигенции обыватель испытывает страх.

Прежде у служащих был ужас перед парткомами, где их прорабатывали; подробно описано в песне Галича «Гражданка Парамонова».

В наши смутные времена, когда парткомы отсутствуют, государство дискредитировано, а общественной морали нет – роль социального регулятора взяли на себя журнальные коллективы, по самоназванию – «интеллигенция».

Журнальные кружки чувствуют себя наследниками российской интеллигенции на том основании, что в домах зоилов сохранились дедовские библиотеки и в юности они немного читали. Потом времени на образование уже не было, светская текучка и самовыражение заменили все. Но послевкусие бесед осталось. Так народный заседатель в парткоме не всегда был знаком с трудами основоположников, но в коммунизм верил свято.

В последнее время меня часто вызывают на ковер, партком за парткомом. Судят за нелюбовь к либеральным ценностям и за нелюбовь к интеллигенции. Негодование в узких кружках я вызвал сильное, и парткомы проводят часто; прежде можно было бы сказать – травля. Но помилуйте, какая же это травля – если это прогрессивное разоблачение. А в прогрессивной травле участвовать не грех. Травят, это когда хорошего ругают, а когда плохого – это «выводят на чистую воду». И тут отметились все.

Прорабатывают меня журналисты – с апломбом академических профессоров и самоуверенностью больших поэтов. Вот колумнист А. Наринская опубликовала колонку в журнале «Коммерсант Викли», где подвергла автора романа «Красный свет» заслуженной критике – а провинностей не счесть: «поясок ей подарил параллоновый и в палату с ней ходил Грановитую», и в марксизме уличен и в нелюбви к Ханне Арендт. И вообще к интеллигенции.

У подследственного часто возникал наивный вопрос: «А кто такая гражданка Парамонова, чтобы меня судить?»

Что совершила в своей жизни Парамонова, чтобы ее голос считался значимым?

Подсудимому объясняли: «Парамонова не совершила ничего, кроме того, что она судит – вас, другого, третьего».

На основании того, что ей доверили судить, она и вас судит. Работа такая у Парамоновой, она идеологический работник.

Журналист А. Наринская – не совершила в жизни ничего; не написала и никогда не напишет ничего, кроме доносов; не ученый, не поэт, не философ, она – критикесса, бойкий журналист, а говорит от имени интеллигенции на том основании, что ей доверили говорить от имени интеллигенции.

Она интеллигенцию представляет, как Парамонова – коммунизм. Для этого не обязательно самому что-либо совершить.

– А вдруг ошибка? – восклицал подсудимый на парткоме. – Вдруг гражданка Парамонова ошиблась в приговоре? Она же про линию партии знает не твердо, Маркса с Лениным не читала!

Подсудимому объясняли:

– Читать основоположников теперь не надо, Парамонова – сама и есть партия, при чем тут Маркс с Лениным. Как Парамонова скажет, так и есть правильно в партийной идеологии.

Ровно так же жужжащие журнальные кружки стали представлять «интеллигенцию», не имея к таковой отношения. Народные журнальные заседатели сроду не совершили ничего умственного, однако освоили риторику, присущую интеллигентным людям. Когда новая Парамонова произносит имена Маркс или Хайдеггер, не надо думать, что она читала того или другого: но она, разумеется, знает человека, который встречался с тем, кто слышал лекцию о Хайдеггере. Правда, лекция была по-немецки, а слушатель с данным языком не знаком. Но в целом Рейна читали и Бродского любят – а этого достаточно для умственного суждения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: