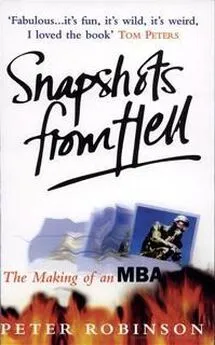

Питер Робинсон - С ПОЛЯРОИДОМ В АДУ: Как получают МБА

- Название:С ПОЛЯРОИДОМ В АДУ: Как получают МБА

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Warner Books

- Год:1994

- ISBN:0-446-67117-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Питер Робинсон - С ПОЛЯРОИДОМ В АДУ: Как получают МБА краткое содержание

С ПОЛЯРОИДОМ В АДУ: Как получают МБА - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Вся программа курса "Калькуляции издержек" сводится к паре по-настоящему ключевых концепций — нормативные расходы в противоположность фактическим и переменные издержки в противоположность постоянным… И плюс порядка двадцати или тридцати различных небольших уточнений.

Стивен объяснил, что термины в примере Престона, а именно, «абсорбируемый» и «переменный» учет — это всего лишь разные методы учета постоянных издержек, часто называемых "производственными накладными расходами". В то время как "переменный учет" включал в инвентаризуемую стоимость только фактические производственные затраты, "абсорбционный учет", напротив, к каждой позиции добавлял еще и кусочек накладных расходов, как если бы каждый изготовленный «крайслер» поглощал, или «абсорбировал», определенную долю расходов компании на страхование, поимущественные налоги и так далее.

— Когда нам стало ясно, что "Калькуляция издержек" — это не более, чем несколько базовых концепций, мы переглянулись и сказали: "Ого! Иногда эти предметы только делают вид, что в них намного больше, чем есть на самом деле". Так что мы заказали еще один кувшин пива, проработали пару практических примеров и в целом отлично провели время. И все получили по «Р» на экзамене.

Стивен-то как раз мог это сделать. Ему достаточно было просмотреть текст из почти тысячи страниц про "Калькуляцию издержек" и увидеть в нем просто две-три базовые идеи. Но вот я не мог. Все, что я видел — это тысяча страниц, десять тысяч диаграмм, сто тысяч формул и миллион, миллиард, квадриллион чисел.

От "Операционной деятельности", курса, посвященного производству, я ожидал обсуждения одной из главных характеристик, которая отличает нас от животного: способность использовать орудия труда, чтобы что-то создавать и строить. Все, что я в нем нашел, были одни только словесные задачи.

Профессор Дж. Генри Бенчли носил бороду, стильные костюмы и галстуки с яркими пятнами, и мне так и не удалось понять, отчего столь колоритная личность посвятила свою профессиональную жизнь этому материалу. За первые две недели семестра Бенчли сформировал определенный подход к чтению курса, который он посвятил "типам процессов", другими словами, различным производственным методам. На первом занятии, к примеру, мы рассмотрели "непрерывный поток", тип процесса, образцом которого может служить целлюлозно-бумажный комбинат, после чего, на следующем занятии, мы перешли к "линейным потокам с машинным темпом" на примере автомобилестроительных заводов.

Для второго занятия учебник описывал сборочную линию Дженерал Моторс в Территауне, штат Нью-Йорк. На этом заводе, как мы узнали, работает несколько различных линий, одна для сборки двигателей, другая для шасси, третья для кузовов и внутренней отделки. Каждая линия была словно притоком одной могучей реки окончательной сборки, где двигатели сбрасывались на шасси, затем прикреплялись болтами и сваркой на место. Мгновением позже появлялся кузов, опускавшийся на огромных крюках, чтобы в свою очередь присоединиться к шасси и двигателю в дожде огненных брызг.

Чтобы поддерживать движение сборочных линий, стоявшие перед рабочими задачи подразделялись так, чтобы каждая из них могла быть выполнена примерно за одно и то же время, от тридцати до девяноста секунд. Это называлось «балансировкой». Всякий раз, когда внедрялась новая модель, линии нужно было заново «балансировать», то есть, требовалось перепроектировать рабочие задания.

— Перебалансировка предприятия — занятие дорогостоящее, — сказал Бенчли, сходя с подиума. — Очень дорогостоящее. Приходится останавливать весь завод. Оборудование надо передислоцировать. Рабочих надо заново переучивать. А потом, когда вы наконец запустите линию, окажется, что она дает массу дефектов, или что весь поток застревает в каком-то одном месте, — скажем, там, где вместо стационарной металлической крыши теперь крепят откидную, — и вам приходится опять останавливать завод, чтобы исправить эту проблему.

— Так и что же происходит? Руководители предприятия начинают ненавидеть новые модели. Они теряют интерес к отыскиванию ответа на вопрос, какие виды машин хотят видеть покупатели. Вместо этого они пытаются сдержать свои затраты, заставляя сбытовиков продавать те модели, которые завод уже выпускает.

Но вот в Японии ситуация была иной.

— Японские автомобилестроители не рассматривают производство в качестве вечной проблемы, — сказал Бенчли. — Напротив, они видят в этом шанс завоевать преимущество как над американцами, так и над своими отечественными конкурентами. Им требуется меньше времени на перебалансировку заводов под новые модели, они выпускают меньше дефектных изделий и функционируют при постоянно уменьшаемых удельных издержках на одну машину. И к тому же, конечная продукция японцев просто-напросто лучше. Двери точно подогнаны, двигатели мурлычут. Требуется меньше техобслуживания. Покупатели склонны любить такие вещи.

Это был увлекательный, важный материал и я с нетерпением хотел узнать больше. Каким таким образом японцы достигли такого превосходства в производстве? Почему они были настолько лучше нас в создании автомашин? Были ли причины культурного свойства? Технологического? Финансового? Однако вместо того, чтобы углубиться в эту тему, Бенчли опять поднялся к кафедре. "Предположим, каждый рабочий в Территауне трудится по восемь часов в день с двумя пятнадцатиминутными перерывами", — услышал я, когда Бенчли начал обсуждать следующую словесную задачу, и я подумал: "Да кого это волнует?"

И все же на «Операциях», как и на "Калькуляции издержек", многие мои однокурсники оживлялись. Их будто в розетку включали. Они переходили на более высокий уровень сознания, в то время как я боролся, чтобы не потерять способность к мышлению вообще. Взгляните, хотя бы, на пример с Фабритеком.

Эту задачу Бенчли дал в качестве иллюстрации третьего типа процессов, "цеховой принцип", в котором пакет заказов обрабатывался в одном цеху, или на одном специализированном предприятии, после чего, таким же пакетом, передавался на следующий этап. Фабритек, небольшая компания в Индиане, выпускала комплектующие для более чем 100 различных изготовителей. Подобно многим другим задачам практикума в бизнес-школе, пример Фабритека начинался кратким, но драматическим предисловием-виньеткой:

Одним мартовским днем в 1969-м году, к Франку Диру, бригадиру фрезеровочного цеха корпорации Фабритек, подошел Стюарт Бейкер, менеджер по автомобильным комплектующим.

— Привет, Франк! — сказал Стюарт. — Надеюсь, у тебя хорошие новости насчет нынешнего заказа. Не думаю, чтобы я пережил еще один кавардак, как на прошлой неделе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Адам Робинсон - Лучшая команда побеждает [Постройте свой бизнес на основе интеллектуального найма] [litres]](/books/1060243/adam-robinson-luchshaya-komanda-pobezhdaet-postrojte.webp)