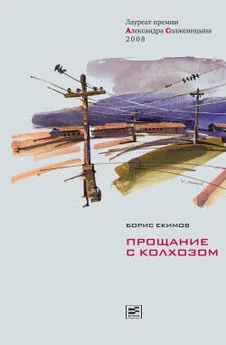

Борис Екимов - Прощание с колхозом

- Название:Прощание с колхозом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Время

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9691-0420-4, 978-5-9691-0501-0, 978-5-9691-0501-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Екимов - Прощание с колхозом краткое содержание

О творчестве замечательного русского прозаика Бориса Екимова написано много, но, возможно, самым емким высказыванием стала формулировка премии Александра Солженицына, которой он был удостоен в 2008 году: «За остроту и боль в описании потерянного состояния русской провинции и отражение неистребимого достоинства скромного человека; за бьющий в прозе писателя источник живого народного языка».

Прощание с колхозом - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Всеобщая польза» – не красное словцо. На этих задонских землях, не больно богатых, четыре ли, пять веков жили донские казаки, которые не только воевали, охраняя эти края, но, главным образом, работали на земле, занимаясь, в основном, мясным скотоводством, коневодством, овцеводством.

Просторные степные попасы, довольно теплые зимы, позволяющие содержать скот на подножном корму круглый год. Так было всегда.

Теперь, когда колхозное производство, а с ним – невыгодное зерноводство на тощих землях ушло и уходят в прошлое, на месте старых хуторов, в новых селеньях-аулах чеченцы, даргинцы, азербайджанцы занимаются все тем же мясным скотоводством, традиционным для этих народов ремеслом.

Поселенцы из краев кавказских начали приходить сюда лет тридцать назад. Конечно, не от хорошей жизни: спасаясь от малоземелья, безработицы, потом от неспокойного времени и войны. Чеченцев, ингушей, даргинцев порою зазывали, привозили, особенно в края глухие: калачевское Задонье, Суровикинский район, Клетский, Чернышковский, потому что с чабанских «точек» уходили местные люди и некому было заниматься овцеводством.

По переписи 2002 года чеченцев в нашем районе было уже около тысячи; примерно столько же других кавказцев: азербайджанцев, грузин, ингушей, лезгин. Причем живут они не в райцентре, не в крупных поселках, а на бывших хуторах, оставленных местными жителями, на просторной земле.

И коли речь зашла о переписи 2002 года, добавлю факты любопытные: в переписных листах один человек в районе заявил себя ассирийцем, один – горским евреем, один – караимом, двое – лугово-восточными марийцами (просто «марийцев» – 253), один – ненец, один – якут, и восемьсот восемьдесят восемь казаков. Это – национальное самосознание, позволенное нынешним временем. Всего населения в районе, по той же переписи, 62 228 человек.

Хоть и говорят, что цифра ли, статистика вещи «упрямые», доказательные, но для нас – людей обычных – они достаточно эфемерны. «Мало ли чего нарисуют». Более доказательна – жизнь.

На хуторе Большой Набатов, с которым я нынче прощаюсь, из коренных жителей осталась лишь горстка стариков, которые не сегодня завтра уйдут отсюда. Молодых нет. А вот у чеченца Алика, который поселился здесь двадцать лет назад, пятеро сыновей, взрослая и малая дочери. В хозяйстве его сотни полторы крупного рогатого скота, сотня ли, поболее коз, недавно появилось полсотни овец. У него есть два колесных трактора, сенокосилка.

А главное, сыновья-помощники. Они доят коров, пасут скотину, базы ремонтируют – словом, без дела не сидят.

В нынешний зимний приезд встретил я его старшего сына, парня рослого, работящего. С дневного попаса встречал он коз да еще с полсотни овец, которых я прежде не видел. Поздоровались. Я спросил про овец. «Купили, – услышал в ответ. – Хорошая порода, эдильбаевская мясная. Есть спрос, пробуем». (До начала «перестройки» поголовье овец в нашей области перевалило за два миллиона. Теперь наберется тысяч пятьдесят, и то слава богу. Так что спрос на баранину, конечно, же, есть.) Поговорили о погоде. Молодой мой собеседник пожаловался: «Скучно у нас. Скотина да скотина. Редко когда в Голубинку съездим, и всё».

Но жалобы на скуку, думаю, просто для разговора. Парню уже лет двадцать. Главный помощник отца, считай, хозяин. Хвалят его, он – всю скотину свою знает «в лицо»: сколько лет, когда корова «гулялась», когда ей телиться и прочее. Отец купил на хуторе еще два подворья, с жилыми домами, базами. Вот-вот женит старшего, отделит его.

Младшие сыновья останутся пока при отце. Пока. Школьной учебой никого из них не обременяли. Главное занятие – хозяйство, скот. В этом деле, жизненном, они преуспевают. Порою, как все мальчишки, играют в футбол, установив недалеко от дома жердевые ворота. Но эта забава – минутная. Главное работа, та же, что у отца и матери, и у старшего брата. Дело нынешней и завтрашней жизни, которая будет протекать на хуторе Большой Набатов или рядом, неподалеку. Отец их говорил, что собирается будущим летом отправить свой гурт на попас в Евлампиевку, которая нынче вовсе пустует.

Еще одно подворье на хуторе для своего старшего сына купил Азиз – единственный житель соседнего Малого Набатова. Так что безо всякой статистики понятно, какое будущее у когда-то действительно Большого Набатова, ныне умирающего казачьего хутора.

Это – жизнь. Он нее не отвернешься. И слава богу, что после ушедших казачьих хуторов осталось не дикое поле, а пастбищное мясное скотоводство и овцеводство, которым занимаются люди, привычные к этому ремеслу: чеченцы, аварцы, азербайджанцы, ингуши, грузины. Но нельзя умолчать об ином, очень важном.

Лет пять назад обиделся на меня местный чеченец, назовем его Ваха. При встрече сказал: «Пишешь, что это чужая земля, не моя. Нет – моя. Я здесь работаю, а вы водку пьете». Кто такие «вы», осталось без ответа.

На вопрос, чужая эта земля для Вахи или своя, ответила жизнь: не здесь он родился; дай ему Бог ли, Аллах долголетия, но умрет тоже не здесь. И дети его разлетелись даже прежде отцовского ухода. Вот и получается: прожил тридцать лет, но на хуторе чужой. А отсюда и образ жизни: ничего здесь не мило, не дорого: ни люди, ни земля, ни вода. Прежде мы порою с ним мирно беседовали. Хутор и его жителей он ругал: «Плохие здесь люди». Но пробыл среди «плохих людей» почти век, доброй памяти не оставив. Его последнее подворье – в подножье Прощального кургана, возле Дона и лесистого займища. Вахина козья орда в двести голов стравила под корень и вытоптала Прощальный курган, а по низине, над речкой, превратила в пустошь, толоку когда-то просторный и щедрый луг; год за годом, зимою губила весь молодой подрост береговой тополевой рощи. Козе ведь самая сладость похрумтеть тонкими ветками да ободрать кору молоденьких деревьев. И такое – из года в год. В какой-то из своих работ Энгельс писал о том, что козы сгубили Древнюю Грецию и превратили север Африки в пустыню Сахару. Недавно прочитал в журнале «Наука и жизнь» о такой же трагедии острова Святой Елены: «большую часть его покрывали густые тропические леса. Прошло меньше трех столетий (с ХVI века, когда открыли остров), и остров оказался почти голым. Пропали густые леса, не стало пышной растительности». Все это «просто-напросто съели козы! Несколько коз завезли первые поселенцы и дали им полную свободу, и они съели даже огромные эбеновые деревья».

Виноваты, уточню я, не козы, а хозяева коз. У нас донскую пуховую козу в хозяйстве держали всегда. В любой семье пряли пух и вязали из него теплые головные платки, носки, варежки, шарфы. Для себя, а в трудные времена – для продажи. В тяжелые годы пуховым промыслом спасались, на хлеб зарабатывая. Недаром в городке Урюпинске, что на Хопре, поставили памятник донской пуховой козе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: