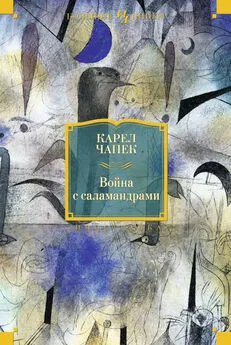

Карел Чапек - Война с саламандрами. Мать. Рассказы. Юморески

- Название:Война с саламандрами. Мать. Рассказы. Юморески

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Художественная литература

- Год:1976

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карел Чапек - Война с саламандрами. Мать. Рассказы. Юморески краткое содержание

Антифашистский роман «Война с саламандрами» (1936) стал классическим не только благодаря своим художественным достоинствам, но и потому, что в нем были обобщены особенности тоталитарной фашистской идеологии и проанализированы те социальные факторы, которые создали предпосылки для возникновения фашизма. Начатый как авантюрный, с описания экзотических приключений капитана Ван Тоха, открывшего на забытых богом и людьми островах крупных саламандр, роман постепенно обретает философичность, размышлениями над человеческой природой.

В сборник также вошли рассказы и юморески, антифашистская пьеса «Мать» (1938).

Вступительная статья: Б.Сучков.

Примечания: О. Малевич.

Иллюстрации: Иозеф и Карел Чапек.

Война с саламандрами. Мать. Рассказы. Юморески - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Весьма критично относился Чапек также к различным философским теориям, стремившимся дискредитировать самое понятие реальности, объявить разум недостоверным орудием постижения действительности, противопоставляя ему интуицию и пытаясь объяснить социальное поведение человека влиянием инстинктов, скрытых в его подсознании.

В молодости его привлек прагматизм, который он воспринял как систему, способную соединить мысль и чувства человека с реальностью. В 1918 году Чапек опубликовал работу «Прагматизм, или Философия практической жизни». Стремление понять практическую жизнь и предопределило характер толкования Чапеком общих посылок этой философской системы. Он акцентировал не субъективистски-идеалистическую и утилитаристскую сторону этой теории, но сосредоточивался на понятии опыта как источника постижения множественных потенций жизни и развития. Интерес к прагматизму был существенным, но все же моментом в его духовной и творческой эволюции и не определил ни своеобразия, ни содержания художественной мысли Чапека.

Художник всегда принципиально иначе, чем философ, оперирует материалом действительности, который предстает перед ним в полнокровно-чувственном бытии, а не как совокупность отвлеченных категорий и понятий, извлекаемых из него и постулируемых философом. Но самый факт изучения Чапеком прагматизма дал повод многим критикам рассматривать его произведения как своего рода художественные иллюстрации к прагматистской теории познания, утверждавшей релятивность истины. На деле для Чапека высшим носителем истины были не рационалистические философские умозрения, а самое жизнь. Поэтому для его произведений типичен конфликт — порой комический, порой трагический — между утилитаристским, схематизирующим восприятием жизни и ее подлинным содержанием.

Ее художественный анализ, содержавшийся в ранних произведениях Чапека, показал ему, что жизнь — чрезвычайно сложный и труднообъяснимый феномен. В ней есть тайны, загадки, она обладает свободой внутреннего развития, в ней скрыта случайность, неожиданная способность к изменчивости. То, что Чапек назвал в одной статье «стихийной энергией жизни», неостановимо влечет человека, его культуру и цивилизацию вперед, в не очень ясные для внутреннего взора писателя дали будущего. Движение это, по мнению писателя, имело катастрофический характер.

Умонастроения подобного рода просвечивали уже в сборнике «Сияющие глубины» и отчетливее заявили о себе в первой самостоятельной книге рассказов Чапека — «Распятие» (1917), отразившей душевную смуту и растерянность, которые владели Чапеком в годы войны. Но критицизм «Распятия» имел еще эмоциональный характер. В рассказах билось неприятие обезличивающего человека стандартизированного, банального образа мысли, предощущение какого-то чуда, возможности вырваться из плена обыденности, рутины, жажда человеческого общения, милосердия.

Ориентированное на исследование практической жизни и заинтересованное в нем, творчество Чапека не сразу обрело подлинную реалистичность. Стремление к метафорическому преображению мира средствами искусства, тоска по состраданию к человеку при полном отсутствии представлений о путях и способах избавления его от страданий, заостренная, абстрагирующая обобщенность сюжетов произведений и характеров персонажей, этическое толкование социальных конфликтов соединяло поэтику Чапека с левым экспрессионизмом. Внутренняя борьба реалистических и экспрессионистских тенденций определила некоторые художественные особенности и первой его самостоятельной пьесы «Разбойник» (1920), и написанных совместно с братом Иозефом пьес-притч «Из жизни насекомых» (1921) и «Адам-творец» (1927).

Октябрьская революция, вызвавшая цепную реакцию восстаний в Европе, военное поражение кайзеровской Германии и ее союзников, полный распад Австро-Венгерской монархии привели в октябре 1918 года к созданию независимого Чехословацкого государства на буржуазно-демократической основе. Совершившееся отвечало общественным воззрениям Чапека. Наблюдая кровавое подавление буржуазией Словацкой, Венгерской, Баварской советских республик, он приходил к мысли, что революционный способ изменения общественных отношений не может переломить автономное движение жизни. Оглушенный и потрясенный всем увиденным и пережитым в тяжкую пору мировой войны, ошеломленный бескомпромиссностью баррикадных боев, жестокостью реакции, подавлявшей сопротивление масс, Чапек в те годы отверг насилие как средство общественной борьбы.

Наиболее соответствующей естественному развитию событий он счел установившуюся в Чехословакии буржуазную демократию и потом ряд лет, стиснув зубы и еще надеясь на то, что не все пропало, наблюдал, как свирепые ветры истории подвергали неостановимой эрозии общественную систему, духовным отцом которой был Масарик. Оснований для оптимизма с годами становилось все меньше. Чехословацкая республика межвоенной поры страдала теми же болезнями, что и остальной капиталистический мир.

Но на заре новой эпохи, в 1920 году, когда Чапек выступил с первой своей самостоятельной пьесой «Разбойник», его будущие сомнения в социальной системе, утверждавшейся у него на родине, еще только начинали просвечивать и весь тон и атмосфера пьесы дышали лирической свежестью.

Разбойник проносится над всеми персонажами пьесы — над семьей Профессора, над деревней, — будоража их и сбивая с привычного хода мысли, и исчезает, оставив в душе у всех действующих лиц плодотворное чувство неудовлетворенности сущим и тайную тягу к новому и неожиданному. Символическая неопределенность устремлений Разбойника не была заложена только в его характере: ее порождали тогдашние настроения писателя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: