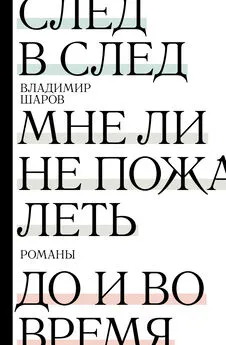

Владимир Шаров - «Мне ли не пожалеть…»

- Название:«Мне ли не пожалеть…»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знамя

- Год:1995

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Шаров - «Мне ли не пожалеть…» краткое содержание

"В романе «Мне ли не пожалеть» — народ как хор, где каждый, когда приходит его время, его черёд, выступает вперёд, а потом, пропев свою партию, возвращается обратно в строй."

В. Шаров

«Мне ли не пожалеть…» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Совсем иной была Бальменова, и немудрено, что Лептагов очень рано стал ее выделять из остальных хористов. У Бальменовой было очень глубокое и красивое меццо-сопрано, причем прекрасно разработанное. С трех лет с ней занималась бывшая примадонна Мариинского театра и так успешно, что еще два года назад в семье считалось, что она будет профессиональной певицей. Ее даже собирались послать учиться в Милан. На этом настаивала мать Бальменовой, у которой тоже был превосходный голос, но отец, выходец из семьи сектантов, год поколебавшись, поставил на этих проектах крест. Бальменова, по ее словам, приняла решение отца без особого сожаления. Пение не представлялось ей тем делом, которому стоило посвятить жизнь. Через год же она ушла к эсерам, и вопрос сам собой закрылся.

В детстве, если не считать нервов, она была вполне обычным ребенком. Она любила вспоминать своих нянь, жизнь на даче, гимназию, дом, жить ей никогда не было особенно просто, и не только потому, что отношения матери с отцом складывались нелегко. И все равно она была переполнена этим: обновами и сластями, праздниками и любительскими спектаклями — и могла рассказывать о них часами. Лептагов любил слушать ее истории про первые бальные туфельки, сшитые с большими бантами, которые она как талисман хранила до сих пор, даже привезла сюда в Кимры, и про то, как в другой год на рождественском балу (ей тогда было одиннадцать лет) она играла Золушку — все это было хорошо и мирно, и так же светло, как Лептагов помнил собственное детство.

В своих рассказах она была похожа на очень многих, но стоило ей запеть, стоило ее голосу появиться на свет Божий, он как бы брал ее за руку и выводил из этого ряда. Она погружалась, уходила в себя совсем другую, даже как будто там терялась, и бывали репетиции, когда Лептагову казалось, что ему так и не удастся дозваться, выманить ее обратно. Несчастная, всеми брошенная, она плутала, не умела найти выход, и это было особенно страшно, потому что для других она была открыта, прозрачна, словно стекло. Сегодня она могла быть переполнена горем, завтра снова радовалась, веселилась как дитя, и то, что это не игра, не грим, не переодевание, тем кто слышал ее пение, было ясно с первой же ноты.

Откуда в совсем еще девочке это было, откуда это бралось, сказать невозможно. Он ничему ее не учил, это было бесполезно и не нужно, но его поражала не ее самостийность, а то, что каждый раз она пела совершенно по-новому, как ни он, ни другие раньше никогда не слышали, и главное, все, что было в ее голосе, было живое — дышало, двигалось. Временами он ее спрашивал, где она взяла то, а где это, спрашивал очень осторожно, потому что боялся спугнуть, боялся, что она об этом задумается и станет сначала думать, что петь, а потом уже петь. Но опасаться было нечего: она пела как сомнамбула и потом как сомнамбула ничего не помнила, и все же то, что это была ее собственная жизнь, вся от корки до корки ее, он мог бы поручиться.

Конечно, Бальменова его весьма занимала, он чувствовал, что от того, что она пела, ветвится множество самых разных тропинок, и по каждой ему стоило бы пройтись. Раньше его в таких случаях гнало по следу, будто гончую, сейчас же он просто слушал ее. Как старику, который уже не выходит из дома и все сидит и сидит у окна, глядя на Божий мир, ему надо было одно — чтобы она пела.

Много позже, он поймал себя на том, что с первого раза как он ее услышал, он стал видеть мир таким, каким его строил ее голос. Она была очень разной, иногда становилась другой буквально поминутно, случались целые дни, когда ее пение было настолько нервно и изменчиво, что он почти не успевал за ней, но это ничему не мешало, он все равно верил ей одной и лишь старался поспешать быстрее, чтобы не потерять ее из виду. Для него как для дирижера это было полной трагедией, потому что, когда она пела, он вообще переставал слышать другие голоса. Он видел, что по отношению к хору ведет себя неправильно и несправедливо и виновата в этом она, поэтому когда ему удавалось освободиться от ее голоса, он говорил с Бальменовой жестко и, словно в равновесие, тоже несправедливо.

В Кимрах среди других ссыльных Краусу и Бальменовой было сначала нелегко, наверное, поэтому они с такой готовностью и пристали к Лептагову. Причина была не в их тощем послужном списке, а в том как они вели себя на процессе. У них на двоих был один присяжный поверенный, человек очень ловкий, в конце концов и сумевший повернуть дело так, что все закончилось безобидной ссылкой. В то время, когда остальные обвиняемые по старинной народовольческой традиции и не думали скрывать свою принадлежность к партии, наоборот, всякий раз, что им давали слово, использовали его не для защиты и оправдания, а для пропаганды эсеровской программы, Бальменова и Краус по его совету вели себя до крайности сдержанно. Когда же суд перешел к их допросу, адвокат решительно заявил, что все обвинение его подзащитных основано на недоразумении, так как следствие не выявило участия Бальменовой и Крауса ни в одной акции, в вину им может быть поставлено только то, что они давали другим обвиняемым деньги и кров, но, тут он пустил в ход свой главный козырь, заявив: Краус и Бальменова вообще не знали, кому давали приют, — это было обычной благотворительностью. Подсудимые промолчали. В итоге на фоне других обвиняемых они выглядели невинными жертвами, истинными овечками, и суд на это поддался.

Правда, едва приговор был вынесен, в газетах разных направлений появились заметки, где говорилось, что подобные хитрости и увертки несовместимы с честью революционера, во всяком случае прежде были несовместимы, и лишь порочат движение. Впрочем, романтики тогда уже не составляли в ЦК большинства, нынешнее поколение вождей имело мало иллюзий. Народничество явно было на спаде, на счету каждый человек и массовые заклания тельцов — героев без страха и упрека — могли окончательно обескровить партию. Если она хотела выжить, тактика ее должна была быть быстро и радикально изменена, и казус Крауса-Бальменовой дал ЦК отличную возможность сказать рядовым бойцам, чего от них сейчас ждут. Упущен он не был. В эсеровской газете, издающейся, в Париже, появился подробный разбор процесса, причем его автор Герман Лопатин — родоначальник и совесть движения — находил защиту Крауса и Бальменовой весьма удачной и для дела полезной. Но куда большую известность и внутри парии, и в стране им доставила другая история.

В тюрьме, еще до вынесения приговора, Краус и Бальменова, до того зная друг друга почти что шапочно, хотя и относясь с симпатией — каждый из них был во вкусе другого: он высокий худощавый с черной гривой волос и печальными глазами Рахили, крещеный еврей, она беленькая, стройная и строгая, этакая тургеневская девушка — и вот на очной ставке они вдруг, не сговариваясь, объявили следователю, что хотят сочетаться законным браком. Дело к тому времени еще не определилось, и что их ждет, никому ясно не было. Месяц ушел на получение официального согласия родителей, обе семьи неожиданно легко дали его, и двадцать второго марта оно уже пришло в тюремную канцелярию. Надо было еще получить санкцию начальника тюрьмы, подсудимые обратились к нему обычным порядком, и неделей позже также безо всяких затруднений оно им было дано. Еще через день они были обручены в часовне при исправительном доме.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: