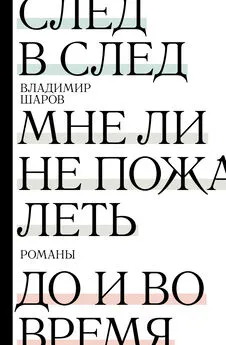

Владимир Шаров - «Мне ли не пожалеть…»

- Название:«Мне ли не пожалеть…»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знамя

- Год:1995

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Шаров - «Мне ли не пожалеть…» краткое содержание

"В романе «Мне ли не пожалеть» — народ как хор, где каждый, когда приходит его время, его черёд, выступает вперёд, а потом, пропев свою партию, возвращается обратно в строй."

В. Шаров

«Мне ли не пожалеть…» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Боясь попутчиков, скопцы и эсеры решились тогда на очень хитрый шаг — до сих пор не знаю, кому это пришло в голову. После революции, едва минули сутки, как власть оказалась в их руках, они под страхом смертной казни сами себя запретили, снова уйдя в привычное им глухое подполье. Власть они тогда формально передали потерявшим влияние большевикам, впрочем, могли передать ее и любой другой партии — дела это не меняло. Большевики стали их маской, их прикрытием, все места в коммунистическом политбюро заняли те же скопцы и эсеры, лишь генеральный секретарь — фигура, в сущности, декоративная, остался прежний — Сталин — всамделишный большевик.

Скопцы и эсеры, конечно, знали, что слухи о действительном порядке вещей так и так будут просачиваться — это неизбежно, и чтобы разом пресечь их, начиная с двадцатого года почти всякий месяц устраивали публичные процессы, чрезвычайно изощренные, с бездной выдумки и вдохновения (скопцы на них по традиции обвинялись в изуверстве, эсеры — в терроризме), которые кончались казнями арестованных. Готовых пожертвовать жизнью ради общего дела в рядах тех и других по - прежнему найти было нетрудно.

Под именем большевиков союз продолжал править Россией и дальше, год за годом пытаясь построить в ней жизнь такой, какой по их понятиям она должна была быть. Конечно, время от времени политбюро было вынуждено принимать во внимание и настроения масс, поэтому курс страны менялся, иногда даже довольно резко менялся. Например, авторами политики военного коммунизма были поддержанные народом эсеры; когда же она провалилась, власть и влияние перешли к скопцам. Идея нэпа — их идея, это дитя их хозяйственной сметки, умения торговать и заниматься делами.

Потом массы снова переметнулись к народникам, и коллективизация эсерами, хотя и не сразу, была поддержана; предложил ее Сталин, эсеры же, поколебавшись, проголосовали «за». Уж больно тосковали они по русской общине, по совместному коллективному владению землей и такой же совместной коллективной работе на ней — уж больно любили старую народническую идею, что русский мужик изначально, по природе своей, коммунист. Сталин, который с каждым годом становился хитрей, — а ведь был сделан ими главой партии, потому что всеми считался дурачком — сумел на этом сыграть, добился санкции, сперва очень ограниченной, на обобществление земли (только в двух уездах в качестве эксперимента), а потом, неведомо как, это главное несчастье русской жизни пошло-покатилось уже само собой.

Обе стороны еще до революции поняли, что, отказываясь ради прочности союза от приема новых членов, движение быстро превратится в нечто вроде монашеского ордена, потеряет всякую связь с народом, а это чревато многими, в том числе и непоправимыми ошибками; поэтому в том же семнадцатом году было постановлено следующее: важнейшие решения, которые совместное эсеро-скопческое политбюро намеревалось предложить стране, сначала петь в Лептаговском хоре, чтобы посмотреть, созвучно ли оно, не выбивается, не диссонирует ли с тем, что и как поет сам народ. Это предупредило немало бед, и очень жаль, что ни политика военного коммунизма, ни план коллективизации по неизвестной мне причине пропеты не были. Тогда, возможно, все бы было иначе.

Очень скоро после своего возвращения из эмиграции (это было уже в двадцать втором году) Бальменова заняла место прокурора Кимр. Несмотря на немалый революционный стаж и прошлые заслуги, она и позднее не сумела подняться выше — так до конца жизни, то есть до сорокового года, оставалась в Кимрах. Впрочем, для той эпохи этот вариант, без сомнения, из благополучных.

Прокурором она с самого начала была жестким, пожалуй, даже жестоким. Кровавая вакханалия, которая то и дело захлестывала город, многими связывалась именно с ней, с ее желанием выдвинуться, обратить на себя внимание старых товарищей по партии. Оснований считать, что это досужие домыслы, у меня нет никаких. Впрочем, в хоре (а петь она продолжала также до конца своих дней) она была совсем другая; не думаю, что хоть кому-нибудь из тех, кто ее слышал, но не знал, приходило в голову, что «в миру» она прокурорствует.

Ария Бальменовой, восходившая еще к той ее дореволюционной партии, была не только из самых больших, но и, безусловно, самой странной арией хора. По словам часто безмерно холодная и казуистическая, она пелась с совершенно не знакомым мне горем и страданием. С каждым годом она все больше была наполнена ужасом женщины, от которой ждут намного больше, чем она может дать, женщины, которая понимает, что она не в силах на себя это взять. Она мечтает об этом, готова на все, но боится так, что я не знаю вообще, с чем это можно сравнить.

У певицы был глубокий, сильный и хорошо поставленный голос, возможно, вообще наиболее сильный голос в хоре, но голос этот разом мог стать медленным и совершенно неповоротливым, как будто она просто устала от него. Проходило несколько тактов, и он снова менялся. Теперь это был голос, сознательно отказавшийся от всякой суеты, он жил тяжелой нутряной жизнью, жил очень трудно. Это была река, не желавшая уходить в другое русло, река, убежденная в неизменности основных правил и законов, и она несла в себе все эти правила и законы. Она зачинала их, вынашивала и рождала, а потом вела, пока жизнь не кончалась. В ней все это отстаивалось и успокаивалось, меняясь так же редко, как меняется что-то в вынашивании ребенка.

Вернувшись в двадцать втором году в хор, Бальменова начала с того, что настояла, чтобы общий рисунок ее партии был Лептаговым написан, причем всячески давала понять, что за рамки обговоренного ни при каких обстоятельствах не выйдет. С Лептаговым они подробно и заранее обсуждали все движение ее голоса, что, о чем и как она будет петь. Для него это было, конечно, чрезвычайно ценно, иначе трудно сразу было ввести в хор такую большую партию. Нет сомнения, что поначалу и Бальменова, и он вслед за ней искренне верили, что как они договаривались, так и будет: но, увы, надеялся он зря. Стоило ей запеть, она разом забывала все, о чем они условились.

То, что она пела, вело ее, это была самая настоящая импровизация, совершенно свободная импровизация на тему ее партии, и сделать с этим было ничего невозможно. Позже он и договаривался с ней лишь затем, чтобы импровизации были и впрямь для нее абсолютно естественны и необходимы, чтобы она не сосредоточивалась на них, не считала, что именно их, именно этого нового он от нее и ждет. То есть он скоро дал ей полную свободу и не хотел, боялся, что она будет пытаться ему угодить, во всяком случае в этой свободе угодить, И еще она ему очень нравилась, когда приходила и каялась и виноватилась, что вот, опять не смогла.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: